· Andreas Schwarz · Künstliche Intelligenz · 8 min read

Wiederkehrende Probleme bei KI-Projekten: So vermeiden Sie typische Stolperfallen

Die erfolgreiche Umsetzung von KI-Projekten scheitert häufig an bekannten Fehlerquellen. Praxisnahe Strategien helfen, Risiken zu minimieren und den geschäftlichen Mehrwert zu sichern.

Teaser

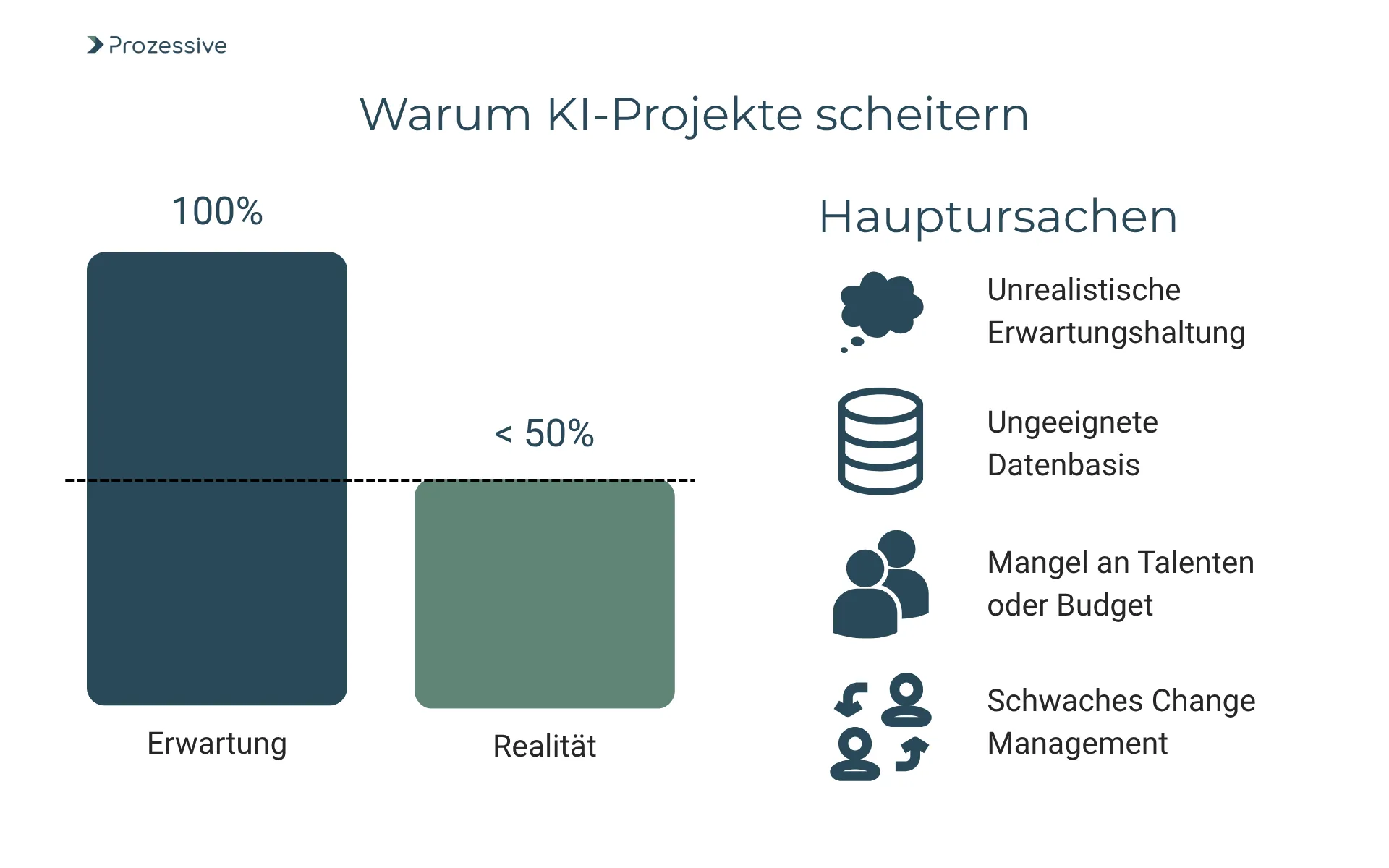

Viele KI-Projekte scheitern nicht an der Technologie, sondern an falschen Erwartungen, unklaren Zielen oder fehlender Integration. Studien zeigen: Zwischen 50 und 70 Prozent erreichen nicht die gewünschten Ergebnisse. Dieser Artikel hilft Ihnen, genau das zu vermeiden. Sie erfahren, woran KI-Initiativen typischerweise scheitern - und wie Sie mit klaren Strategien, realistischen Zielen und praxisbewährten Maßnahmen deutlich erfolgreicher sind. Klar, strukturiert und handlungsorientiert.

Wiederkehrende Probleme bei KI-Projekten: So vermeiden Sie typische Stolperfallen

Handlungsorientierte Strategien für eine effiziente und risikoarme Umsetzung

Künstliche Intelligenz hat sich in den vergangenen Jahren von einer Vision zur operativen Strategie vieler Unternehmen entwickelt. Dabei zeigen sich deutliche Muster für Erfolg - und ebenso häufig wiederkehrende Hindernisse. Wer als Entscheider oder Projektverantwortlicher nachhaltig profitieren will, braucht einen klaren Blick auf die Stolperfallen von KI-Projekten und Wege, sie konsequent zu vermeiden. Dieser Artikel gibt Ihnen eine aktuelle, praxisnahe Handlungsbasis für die effiziente und sichere Steuerung Ihrer KI-Initiativen.

Relevanz und Marktüberblick: Warum Wiederholungsfehler bei KI-Projekten nicht trivial sind

Künstliche Intelligenz ist zu einem Treiber der digitalen Transformation avanciert. Laut McKinsey Global Survey 2024 nutzen rund 72% der befragten Unternehmen KI-Anwendungen, das Investitionsvolumen wächst jährlich zweistellig. Motive für KI-Projekte reichen von Prozessoptimierung über Produktinnovationen bis zur datengetriebenen Entscheidungsfindung. Viele Unternehmen streben eine nachhaltige Verbesserung ihrer Wettbewerbsfähigkeit an - entsprechend hoch sind die Erwartungen an den Return-on-Investment.

Trotz dieser Dynamik zeigen Studien, dass etwa 50-70% aller KI-Projekte hinter den eigenen Zielen zurückbleiben oder gar abgebrochen werden. Dafür sind weniger die technologischen Limitationen verantwortlich, sondern viel häufiger bekannte strategische und organisatorische Fehlerquellen. Gerade für Entscheider ist es daher wirtschaftlich und risikotechnisch relevant, Stolperfallen aus früheren Projekten konsequent zu analysieren und systematisch zu vermeiden.

Hauptprobleme und Ursachenanalyse: Die typischen Fehlerquellen bei KI-Projekten

Erfolgreiche KI-Projekte verlangen mehr als nur technisches Know-how. In der Praxis lassen sich wiederkehrende Stolperfallen identifizieren, die unabhängig von Branche oder Größe regelmäßig zum Scheitern führen. Aus Interviews mit Projektverantwortlichen, Meta-Analysen und eigenen Erfahrungen lassen sich folgende Fehlerquellen am häufigsten beobachten:

- Unrealistische Erwartungshaltung

Häufig setzen Unternehmen anfangs zu hohe, teils diffuse Erwartungen in KI-Technologien. Die Hoffnung, kurzfristig transformative Effekte zu erzielen, führt oftmals zu Enttäuschungen. Gründe hierfür sind das Übersehen notwendiger Vorarbeiten, das Unterschätzen von Iterationsschleifen und eine nicht datenbasierte Erfolgsbewertung.

- Mangelhafte Zieldefinition und Kommunikation

Fehlende oder zu allgemein gefasste Zielsetzungen führen dazu, dass Projekte im Verlauf ausufern, Umsetzungsrichtungen wechseln oder Ressourcen ineffizient gebunden werden. Oft fehlt eine klare Kommunikation der Projektziele zwischen Business- und IT-Seite, was Missverständnisse fördert.

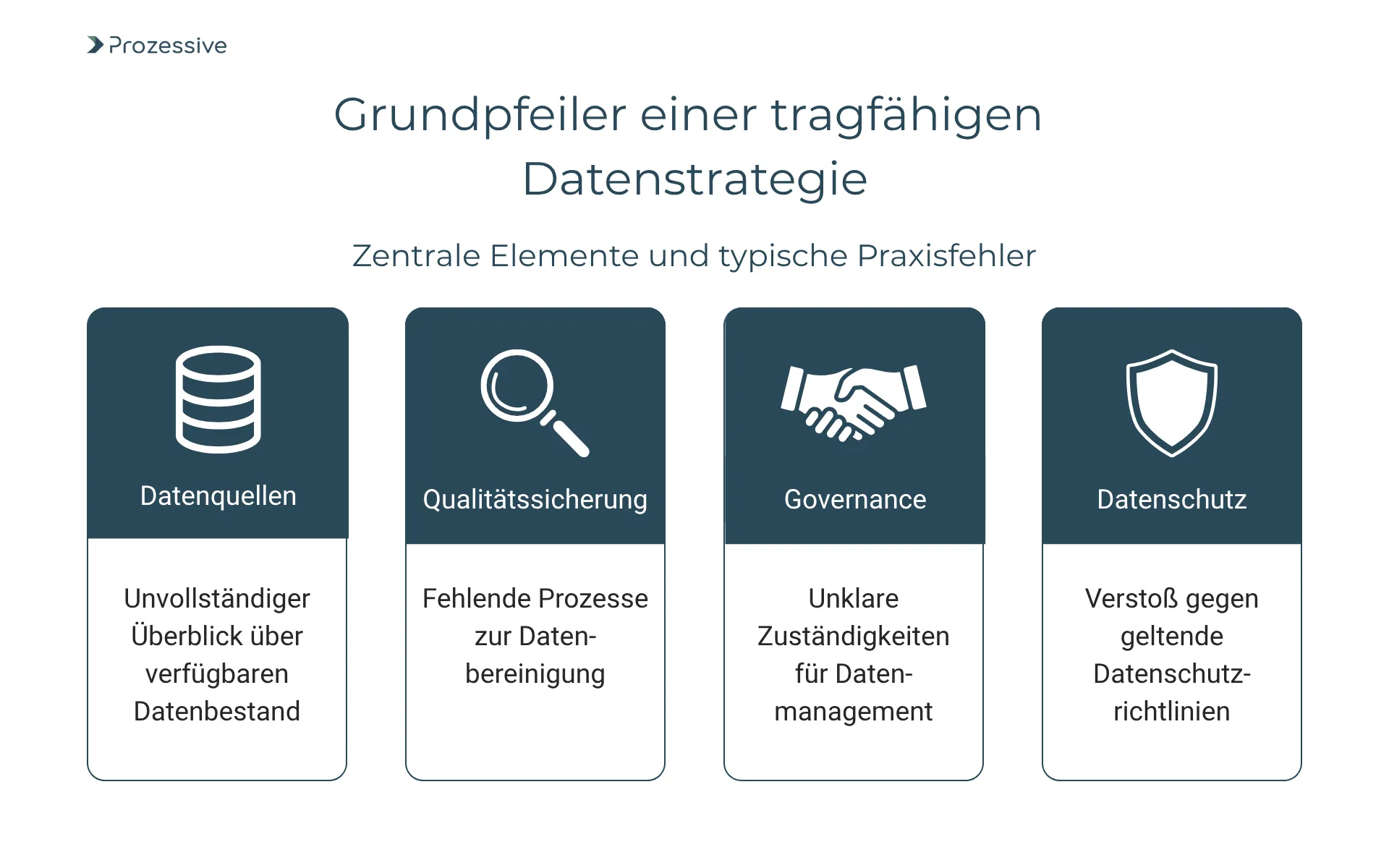

- Ungeeignete oder unzureichende Daten

Daten bilden den Grundstein jeder KI-Lösung. In der Praxis liegen Daten jedoch oft in schlechter Qualität, in isolierten Silos, unstrukturiert oder zu geringem Umfang vor. Ohne klaren Datenstrategie fehlt die Basis für tragfähige Modelle.

- Fehlende personelle und finanzielle Ressourcen

Viele Projekte scheitern am Mangel an qualifizierten Fachkräften (KI-Engineers, Data Scientists) oder an ungenügenden Budgets, die bei komplexeren Projekten oft unterschätzt werden. Der Fachkräftemangel droht sich 2025 noch zu verschärfen.

- Unterschätztes Change Management

KI-Anwendungen verändern bestehende Prozesse und Rollen nachhaltig. Wird der Wandel intern nicht professionell begleitet und kommuniziert, scheitert die Akzeptanz - Modelle laufen im Testlabor, finden aber keinen Produktivbetrieb.

- Fehlende Integration in bestehende Systeme

Insellösungen entstehen, wenn KI-Modelle unabhängig von den gewachsenen IT- und Prozesslandschaften entwickelt werden. Fehlende Schnittstellen oder mangelnde IT-Sicherheit blockieren den Produktiveinsatz.

- Rechtliche und regulatorische Unsicherheit

Mit wachsender Regulierung - Stichwort EU AI Act - steigen die Anforderungen an Transparenz, Datenschutz und Nachvollziehbarkeit. Viele Unternehmen beschäftigen sich zu spät mit Compliance-Fragen.

- Mangelndes Stakeholder- und Erwartungsmanagement

Unklare Verantwortlichkeiten, fehlendes Buy-In des Managements oder unzureichendes Einbinden der Anwender verzögern oder gefährden das Projekt. Stakeholder unterschätzen oft den notwendigen Kulturwandel.

Diese Ursachen treten selten isoliert auf; in den meisten Fällen verstärken sie sich gegenseitig. Wer sie erkennt, kann Risiken frühzeitig antizipieren und gezielt gegensteuern.

Erfahrung aus der Praxis zeigt: Der kritische Erfolgsfaktor ist weniger die Wahl der KI-Technologie, sondern die konsequente, strukturierte Projektsteuerung und Einbindung aller relevanten Parteien.

Best-Practice-Ansätze zur Fehlervermeidung bei KI-Projekten

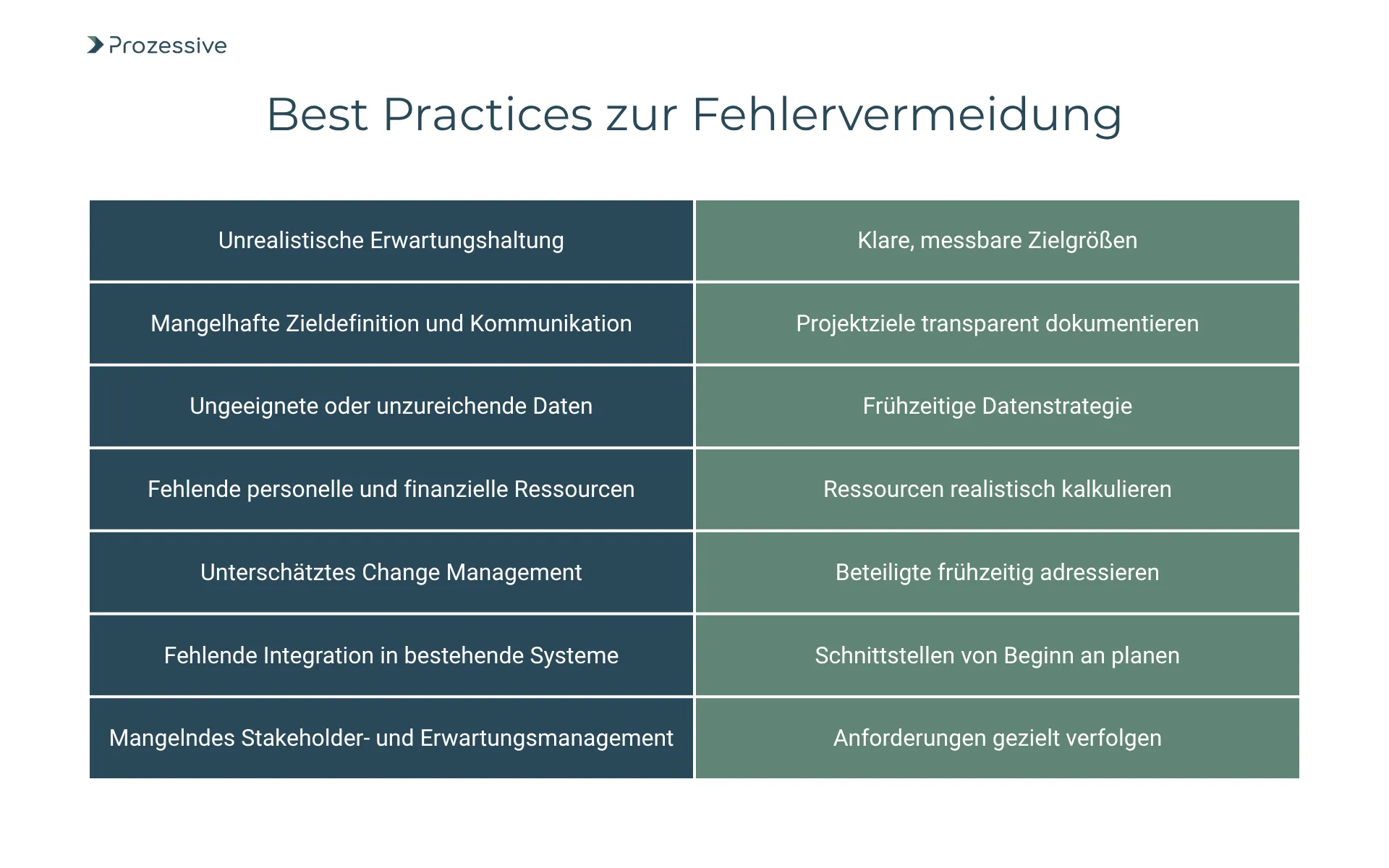

Die identifizierten Fehlerquellen lassen sich gezielt adressieren. Für jede Stolperfalle empfehlen sich bewährte Maßnahmen, die unabhängig von Branche und Unternehmensgröße wirksam sind und sich in der Unternehmenspraxis bewährt haben.

Konkrete Maßnahmen gegen unrealistische Erwartungshaltung

- Legen Sie von Beginn an konkrete, messbare Zielgrößen für Ihr KI-Projekt fest. Durch Use-Case-Fokus statt Universalanspruch lassen sich Erwartungen realistisch steuern.

- Setzen Sie auf iteratives Vorgehen (Proof of Concept, Pilotphasen) mit klaren Entscheidungspunkten statt „Big Bang“.

- Ziehen Sie externe Benchmarks hinzu, um Erfolgskriterien objektiv festzulegen und interne Zielsetzungen realistisch zu steuern.

Klare Zieldefinition und Kommunikation

- Führen Sie zu Projektbeginn ein umfassendes Ziel- und Anforderungs-Workshop mit allen relevanten Stakeholdern durch.

- Nutzen Sie Zielbäume (z.B. Objectives & Key Results, OKRs) für die strukturierte Ableitung und Überprüfung von Teilzielen.

- Dokumentieren Sie Anforderungen transparent und stimmen Sie regelmäßig zwischen Fachbereich und IT ab.

Datenstrategie als Fundament

- Entwickeln Sie frühzeitig eine Datenstrategie, die Datenquellen, Qualitätssicherung, Governance und Datenschutz einbezieht.

- Setzen Sie auf Data Profiling und Assessments, bevor Sie ein KI-Projekt starten.

- Planen Sie Datenaufbereitung, -anreicherung und -integration als eigenständigen Arbeitsschritt mit ausreichend Ressourceneinsatz.

- Prüfen Sie, welche Daten extern bezogen oder synthetisch generiert werden können, wenn interne Quellen nicht ausreichen.

Ressourcenplanung und Fachkräftesicherung

- Kalkulieren Sie personelle und finanzielle Aufwände realistisch - Erfahrungswerte aus ähnlichen Projekten helfen hier.

- Kooperieren Sie mit Partnern (z.B. Beratungen, Hochschulen, oder Start-ups), wenn schwierig zu besetzende Spezialistenrollen vakant sind.

- Planen Sie Weiterbildung der eigenen Belegschaft mit ein und fördern Sie interdisziplinäres Lernen (z.B. Data Literacy-Programme).

Professionelles Change Management

- Entwickeln Sie parallel zur technischen Umsetzung einen Change-Management-Plan.

- Identifizieren und adressieren Sie frühzeitig Betroffene und Multiplikatoren im Unternehmen.

- Nutzen Sie Kommunikation, Trainings und Change Agents, um Akzeptanz und Transparenz entlang aller Projektphasen zu schaffen.

Integration und IT-Sicherheit von KI-Lösungen

- Binden Sie KI-Projekte von Beginn an in die bestehende IT- und Prozessarchitektur ein. Arbeiten Sie mit IT-Architekten und Sicherheitsverantwortlichen Hand in Hand.

- Planen Sie Schnittstellen und Monitoring-Infrastrukturen bereits in der Designphase.

- Sichern Sie projektrelevante Daten und Modelle gegen unbefugten Zugriff (z. B. Zugriffskontrollen, Verschlüsselung, interne Governance).

Proaktives Management regulatorischer Anforderungen

- Verfolgen Sie die aktuellen Entwicklungen des EU AI Acts und weiterer regulatorischer Vorgaben gezielt.

- Implementieren Sie Prozesse zur kontinuierlichen Compliance-Prüfung (Privacy by Design / Default, Ethik-Checklisten).

- Dokumentieren Sie den gesamten Lebenszyklus Ihres KI-Modells hinsichtlich Datenherkunft, Trainingsparametern und Entscheidungen (Traceability).

Konsequentes Stakeholder- und Erwartungsmanagement

- Definieren Sie zu Projektbeginn Verantwortlichkeiten klar und schaffen Sie transparente Entscheidungswege.

- Integrieren Sie Stakeholder systematisch in Steuerungsgremien und Informationsflüsse.

- Berücksichtigen Sie die Anwenderperspektive kontinuierlich durch Workshops, Pilotprojekte oder Testgruppen.

Ein Praxisbeispiel: Bei einem deutschen Fertigungsunternehmen konnte eine genaue Zieldefinition und iterative Vorgehensweise die Time-to-Value eines KI-Projekts um 30% verkürzen und die Akzeptanz in der Organisation deutlich steigern.

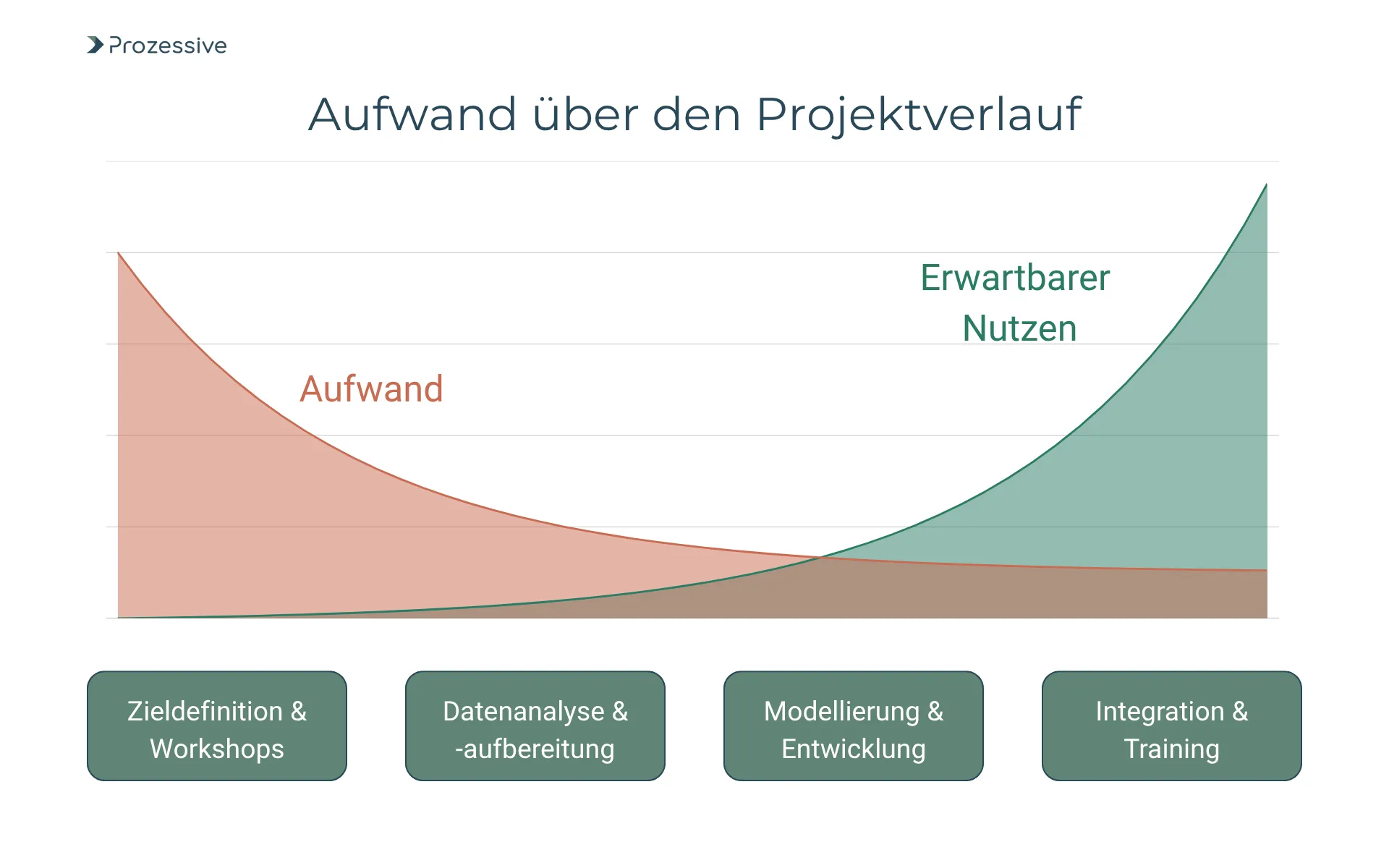

Aufwand-Nutzen-Bewertung: Wirtschaftlichkeit systematischer Fehlerprävention

Im KI-Umfeld gilt: Konsequente Fehlerprävention bedingt anfangs mehr Zeit- und Ressourceneinsatz, zahlt sich jedoch langfristig in Form von Effizienz, Zuverlässigkeit und gesteigerter Kapitalrendite aus.

Typische Ressourceneinsätze:

| Projektphase | Gesamtaufwand |

|---|---|

| Zieldefinition/Workshops | 15 - 20% |

| Datenanalyse/-aufbereitung | 25 - 40% |

| Modellierung & Entwicklung | 20 - 30% |

| Integration & Testing | 10 - 15% |

| Change Management / Training | 5 - 10% |

Die Reife der Organisation spielt eine zentrale Rolle: Unternehmen mit klaren Governance- und Datenstrukturen berichten häufiger von erfolgreichen und schnelleren Implementierungen sowie einem um 15-25% höheren Return-on-Investment (vgl.).

Empfohlene Zeitrahmen:

- Planung & Proof of Concept: 2-4 Monate

- Pilotierung und Iteration: 4-6 Monate

- Rollout und Verstetigung: 3-6 Monate

Als messbare Erfolgskriterien eignen sich:

- Erreichung definierter Business-KPIs (Effizienzgewinne, Kundenzufriedenheit, Kostenreduktion)

- Nutzungsraten der KI-Lösung im Produktivbetrieb

- Einhaltung regulatorischer Anforderungen und Compliance

- Nutzerakzeptanz und Transfer in die Organisation

Berechnungen des Fraunhofer IAIS zufolge amortisieren sich KI-Projekte mit sauberem Projekt- und Fehlermanagement rund 25% schneller als Projekte mit Ad-hoc-Ansatz.

Ausblick und Fazit: Orientierung und Handlungssicherheit für Entscheider

Künstliche Intelligenz bietet ein enormes Potenzial - jedoch nur dann, wenn bekannte Fehlerquellen frühzeitig erkannt und strukturiert adressiert werden. Entscheider sollten folgende Faktoren im Auge behalten:

- Systematisches Erwartungs- und Stakeholdermanagement sind Voraussetzung für nachhaltigen ROI.

- Ohne solide Datenbasis wird keine KI-Lösung produktiv und wirtschaftlich tragfähig.

- Change Management und Integration sind ebenso erfolgskritisch wie die eigentliche Technologieentwicklung.

- Proaktive Auseinandersetzung mit Regulierung und Ethikfragen schafft Sicherheit und unterstützt innovative Geschäftsmodelle.

- Die internationale Entwicklung (insbesondere EU AI Act) setzt 2025 neue Standards für Transparenz und Haftung, die bereits heute in Projektplanung einbezogen werden sollten[10].

Wer diese Lehren und Best Practices berücksichtigt, legt den Grundstein für risikoreduzierte, effiziente und nutzenorientierte KI-Vorhaben. Eine konsequente Vermeidung der typischen Stolperfallen stellt sicher, dass technologische Innovation kein Selbstzweck bleibt, sondern planbar Wert für das Unternehmen schafft.

Praxis-Tipp: Prüfen Sie vor jedem Projektstart die Stolpersteine mithilfe einer Checkliste, priorisieren Sie Risiken und legen Sie gezielte Präventionsmaßnahmen fest. So schaffen Sie die Voraussetzungen für widrige, aber steuerbare KI-Projekte - und sichern die Zukunftsfähigkeit Ihres Unternehmens.