· Andreas Schwarz · Künstliche Intelligenz · 9 min read

KI-Integration in Unternehmensprozesse

Fundierte Strategien zur Integration von KI in bestehende Unternehmensprozesse für Entscheider, mit Fokus auf Effizienzsteigerung, Fehlervermeidung und nachhaltigen Geschäftsnutzen.

Teaser

Künstliche Intelligenz verändert die Art und Weise, wie Unternehmen Prozesse gestalten und steuern. Für Entscheider rückt die Frage nach dem richtigen Weg der KI-Integration zunehmend in den Vordergrund. Der folgende Artikel gibt einen detaillierten Leitfaden zur strategischen und operativen Einbindung von KI, von den Grundlagen über aktuelle Markttrends bis zu konkreten Umsetzungsempfehlungen. Profitieren Sie von praxisnahen Beispielen, realistischen Aufwand-Nutzen-Abwägungen und klaren Handlungsoptionen. Dieser Leitfaden unterstützt Ihre Investitions- und Umsetzungsentscheidungen rund um das Thema KI im Unternehmen.

KI-Integration in bestehende Unternehmensprozesse

Fundamente, Trends und Handlungsempfehlungen für Entscheider

Einleitung

Der gezielte Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) ist ein Kernthema der Unternehmensführung im Jahr 2025. Zahlreiche Studien und aktuelle Marktentwicklungen zeigen deutlich: Unternehmen, die KI sinnvoll in bestehende Prozesse integrieren, erzielen signifikante Effizienzgewinne, minimieren Fehler und stärken ihre Wettbewerbsfähigkeit. Weil sich Technologien und regulatorische Rahmenbedingungen rasant weiterentwickeln, benötigen insbesondere Entscheider ein stabiles Fundament für Investitionsentscheidungen und die Auswahl der geeigneten KI-Lösungen.

Insbesondere auf Leitungsebene besteht die Herausforderung darin, KI-Initiativen sachlich einzuordnen und ihre Potenziale realistisch mit dem individuellen Geschäftsbedarf abzugleichen. Dabei sind neben technischen Aspekten auch Faktoren wie Compliance, Mitarbeiterqualifizierung und Kosten-Nutzen-Bewertung entscheidend.

Dieser Beitrag bietet Ihnen einen strukturierten Überblick: Was versteht man unter KI-Anwendungen im Prozesskontext? Wie entwickeln sich Markt und regulatorischer Rahmen? Welche Schritte führen von der Strategie zur erfolgreichen Integration in die bestehenden Abläufe? Mit konkreten Praxisbeispielen und einem realistischen Blick auf Aufwand und Nutzen wird aufgezeigt, wie Sie KI als nachhaltigen Werttreiber in Ihrer Organisation etablieren können.

Am Ende finden Sie eine prägnante To-Do-Liste, um Ihre nächsten Schritte zielgerichtet und risikobewusst anzugehen. Verstehen Sie diesen Leitfaden als Impulsgeber und Kompass für Ihre individuellen KI-Projekte.

Grundlagen: Was bedeutet KI im Unternehmenskontext?

Künstliche Intelligenz hat sich von einem Forschungsfeld zur praxistauglichen Basistechnologie entwickelt. Für Unternehmen bedeutet KI weit mehr als nur Automatisierung: Sie umfasst eine Bandbreite von Anwendungen, die lernfähig, adaptiv und selbststeuernd agieren können.

Definition und Abgrenzung

Unter Künstlicher Intelligenz versteht man Systeme, die auf Basis von Algorithmen, Daten und Erfahrungswerten Aufgaben erledigen, die bislang menschliche Intelligenz erforderten.

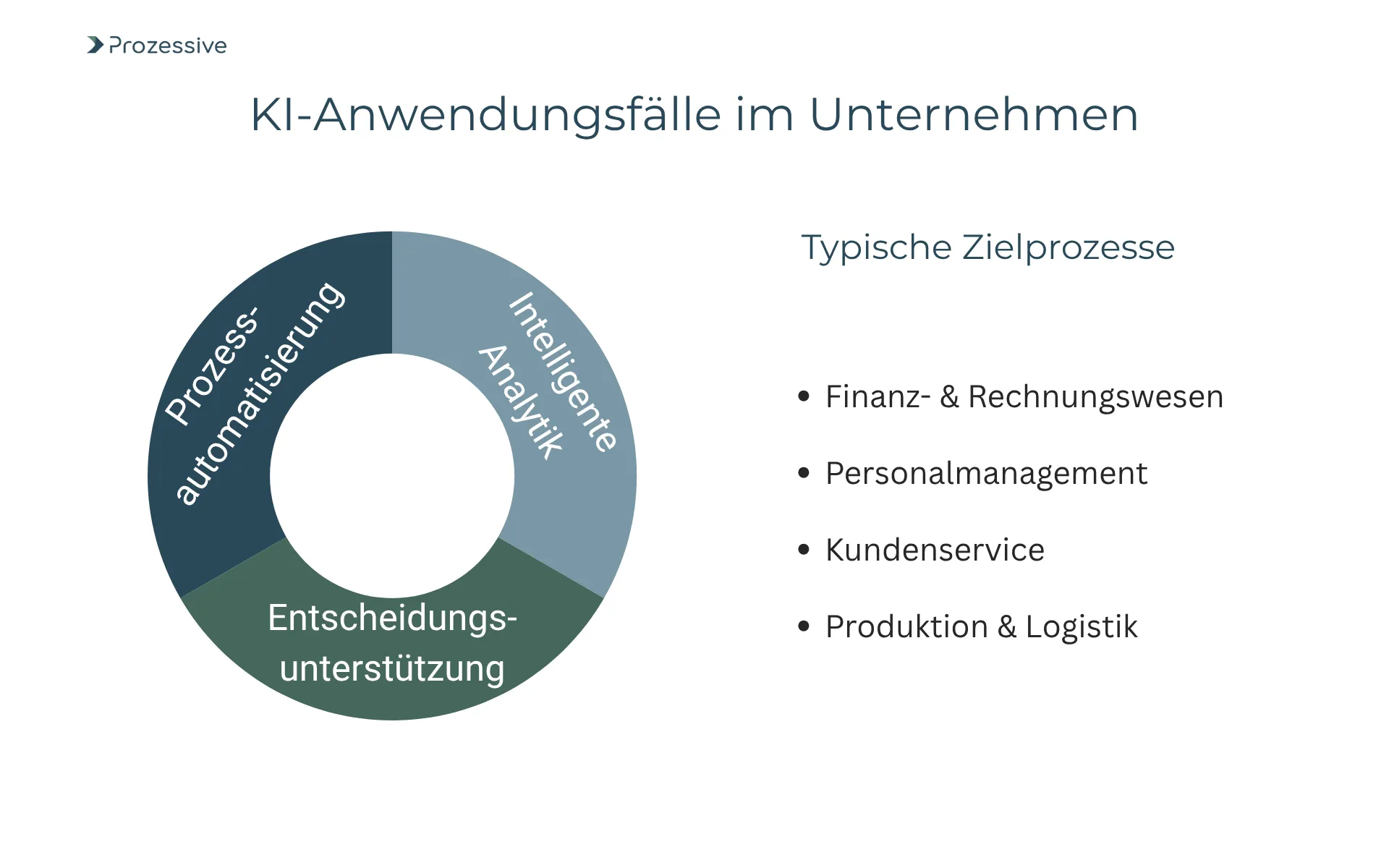

Im Unternehmenskontext sind drei Hauptkategorien von KI-Anwendungen zu unterscheiden:

- Prozessautomatisierung

- Beispiel: Automatisierte Rechnungsverarbeitung, Vertragsprüfung, Datenübernahme und -abgleich.

- Ziel: Routinetätigkeiten schneller, günstiger und mit geringer Fehlerquote umsetzen.

- Intelligente Analytik

- Beispiel: Predictive Analytics im Vertrieb, Prognosen zu Nachfrage, Lieferketten und Kundensegmenten.

- Ziel: Komplexe Datenmengen in verwertbare Informationen umwandeln.

- Entscheidungsunterstützung

- Beispiel: Empfehlungssysteme, Risikoabschätzungen, Personalauswahl und Kreditentscheidungen.

- Ziel: Entscheidungsfindung verbessern und durch datenbasierte Modelle absichern.

Typische Zielprozesse für die KI-Integration

KI-Integration lohnt sich insbesondere in Bereichen mit hohem manuellem Aufwand, komplexen Datenstrukturen und ausdrücklichem Fehlervermeidungspotenzial:

- Finanz- & Rechnungswesen (z. B. automatische Belegerkennung, Fraud Detection)

- Kundenservice (z. B. Chatbots, Ticketsysteme)

- Produktion & Logistik (z. B. vorausschauende Wartung, Lageroptimierung)

- Personalmanagement (z. B. automatisierte Bewerberauswahl, Skill matching)

KI entfaltet ihren Nutzen am stärksten dort, wo Prozesse standardisiert, datengetrieben und skalierbar sind.

Eine frühzeitige Identifikation der eigenen Unternehmensprozesse und ihres Digitalisierungs- bzw. Automatisierungspotenzials legt den Grundstein für fundierte KI-Projekte.

Marktentwicklung & Trends: Reife, Regulierung, Chancen

Viele Unternehmen stehen aktuell an der Schwelle von Pilotprojekten zu flächendeckender KI-Integration. Laut IDC-Studie von 2024 planen rund 65% der europäischen mittelständischen Unternehmen, innerhalb der nächsten 18 Monate gezielt in KI zu investieren. Auch der Bitkom-Report 2025 belegt: Die Bereitschaft zur strategischen KI-Transformation ist branchenübergreifend stark gestiegen.

Zahlen und Studien im Überblick

- IDC (2024): 74% der Unternehmen berichten von messbaren Produktivitätsgewinnen durch KI

- Gartner (2025): 80% aller neuen Unternehmensprozesse werden KI-Elemente enthalten

- Bitkom (2025): Steigerung der Effizienz um durchschnittlich 18% durch KI im deutschen Mittelstand

Regulatorische und Compliance-Anforderungen

Mit dem Inkrafttreten des EU AI Act (2025) werden klare Vorgaben an die Entwicklung und den Einsatz von KI-Systemen gestellt:

- Transparenz- und Dokumentationspflichten bei Entscheidungen, die Mensch und Unternehmen betreffen

- Risikomanagement, besonders bei sogenannten Hochrisiko-Anwendungen (z.B. HR, Kreditvergabe, Gesundheit)

- Nachweisbarkeit von Trainingsdaten, Algorithmen und Entscheidungswegen

Für deutsche Unternehmen relevant sind zudem ISO-Normen (u.a. ISO/IEC 24028 für KI-Sicherheit) und branchenspezifische Datenschutzauflagen (z.B. DSGVO). Ein strukturierter Compliance-Check vor Projektstart dient dem Schutz vor späteren Nachbesserungen oder Sanktionen.

Abschließend lässt sich feststellen: Der Markt für KI-Anwendungen ist gereift, Investitionen nehmen Fahrt auf, und der regulatorische Rahmen bietet Orientierung hinsichtlich Sicherheit und Ethik. Entscheider finden heute neben technischen Tools eine wachsende Zahl zertifizierter Dienstleister und erprobter Lösungen.

Von der Strategie zur Integration: Erfolgsfaktoren und typische Herausforderungen

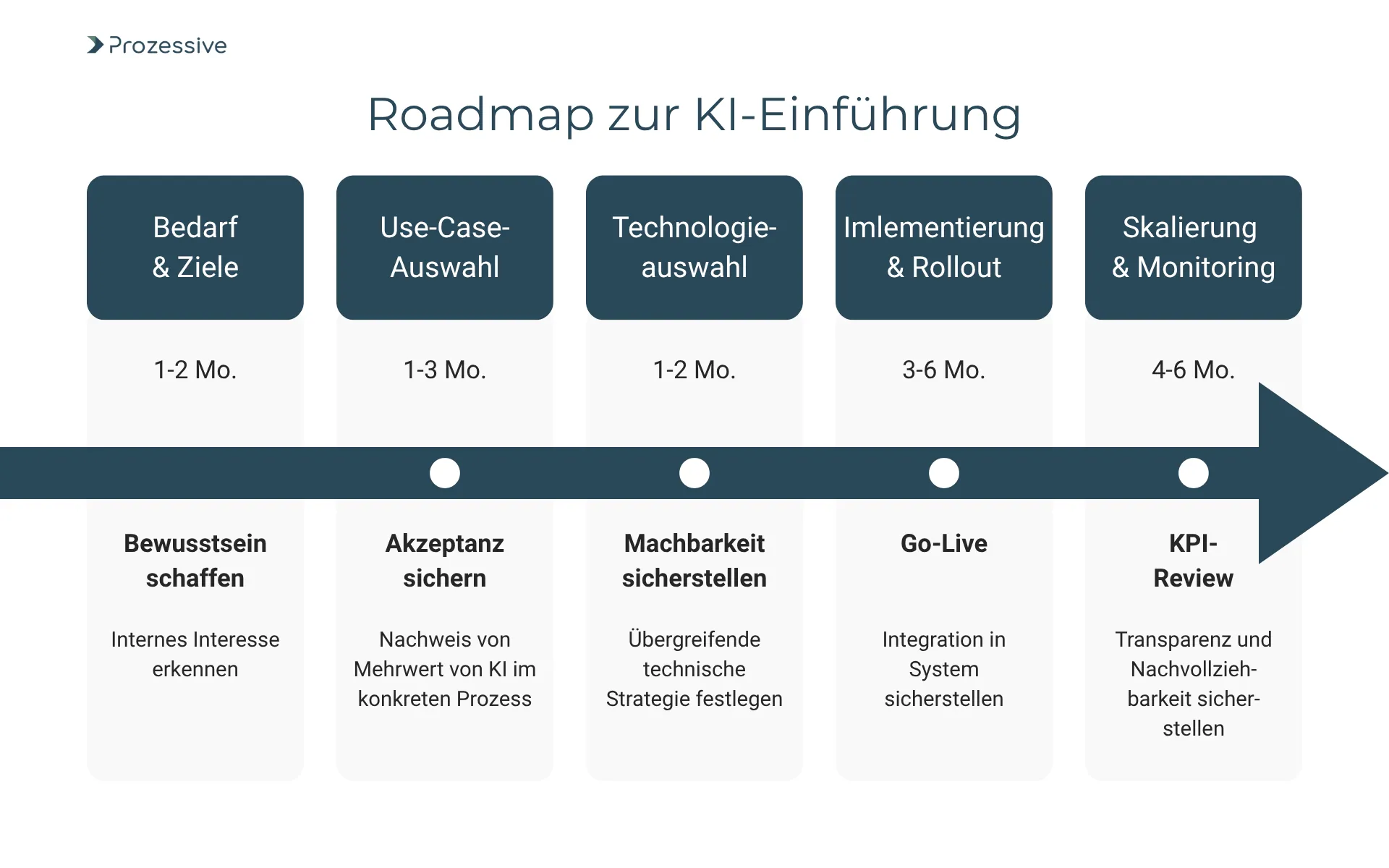

Die Einführung von KI ist kein reines IT-Thema, sondern strategisch, organisatorisch und kulturell relevant. Ein strukturiertes, schrittweises Vorgehen erhöht die Erfolgschancen und minimiert Risiken. Nachfolgend finden Sie einen bewährten Handlungsrahmen, ergänzt um zentrale Erfolgsfaktoren und Lessons Learned aus zahlreichen Projekten.

1. Bedarfsanalyse & Zieldefinition

- Identifizieren Sie Engpässe, Fehlerquellen und ineffiziente Prozesse systematisch.

- Nutzen Sie Workshops und Stakeholder-Befragungen, um Bedürfnisse und Akzeptanzpotenzial frühzeitig zu erfassen.

- Definieren Sie messbare Ziele (bspw. Reduktion der Bearbeitungszeit um x%, Fehlerquote senken, Service-Level steigern).

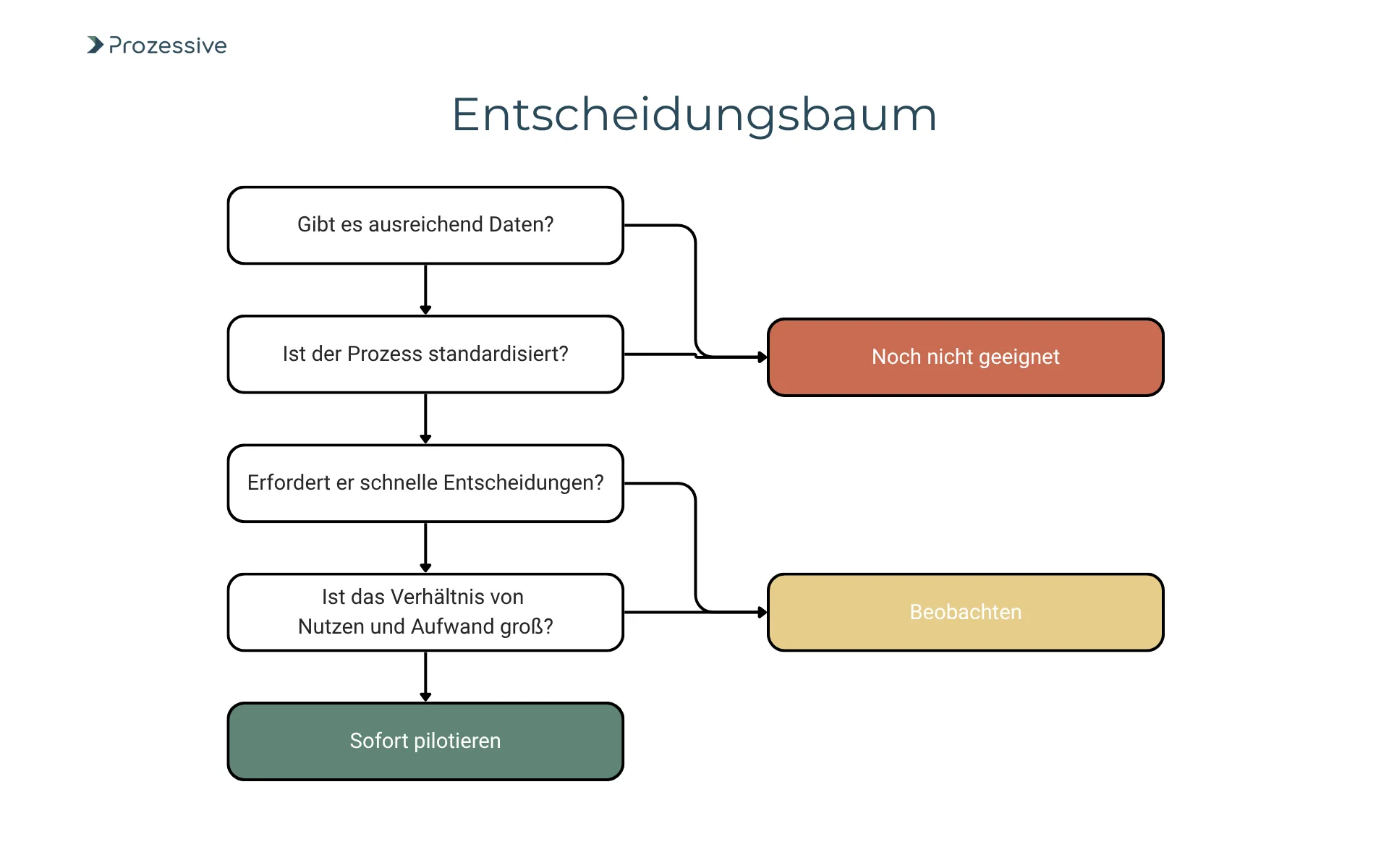

2. Auswahl der Anwendungsfälle (“Use-Cases”)

- Beginnen Sie mit Prozessen, die hohe Datenverfügbarkeit besitzen und schnelle Resultate versprechen (“Low Hanging Fruits”).

- Prüfen Sie Branchenbenchmarks und Use-Case-Kataloge, vermeiden Sie jedoch blinden Aktionismus.

- Priorisieren Sie nach Nutzen, Komplexität und Implementierbarkeit (siehe Tabelle unten).

| Bewertungskriterium | Nutzen hoch - Aufwand gering | Nutzen hoch - Aufwand hoch | Nutzen gering - Aufwand gering |

|---|---|---|---|

| Priorität | Sofort umsetzen | Pilotieren & evaluieren | Nicht vorrangig |

3. Technologie-Scouting & Auswahl

- Evaluieren Sie Marktlösungen, Open-Source-Tools und Dienstleister im Hinblick auf Sicherheit, Skalierbarkeit und Integration.

- Achten Sie ausdrücklich auf Interoperabilität mit bestehenden ERP-, CRM-, DMS- oder Produktionssystemen.

- Berücksichtigen Sie IT-Architektur, Cloud- versus On-Premise-Betrieb und langfristigen Servicebedarf.

4. Pilotierung & Proof of Concept (PoC)

- Führen Sie die KI in einem abgegrenzten Prozessbereich oder Team schrittweise ein.

- Definieren Sie KPIs, testen Sie Praxistauglichkeit und messen Sie erzielte Verbesserungen klar nach.

- Nehmen Sie Erkenntnisse in die Rollout-Planung auf (z. B. Anpassung von Prozessschritten oder Datenmodellen).

5. Ganzheitlicher Rollout & Skalierung

- Übertragen Sie erprobte KI-Lösungen auf weitere Abteilungen oder Standorte.

- Perfektionieren Sie die Automatisierung und behalten Sie Datenschutz, Compliance und IT-Sicherheit im Blick.

- Etablieren Sie ein kontinuierliches Monitoring und regelmäßige Reviews.

Typische Fallstricke & Lösungsansätze

- Datenqualität: Ohne saubere, konsistente Daten bleibt der KI-Nutzen aus. Aufbau eines unternehmensweiten Datenmanagements ist sinnvoll.

- Fehlende Prozessreife: KI verstärkt bestehende Schwächen. Erst Prozesse analysieren und standardisieren, dann automatisieren.

- Akzeptanzprobleme: Frühzeitige Einbindung der Fachbereiche, klare Kommunikation und Qualifizierungsangebote reduzieren Vorbehalte.

- Unterinvestition in Change-Management: Schulen Sie nicht nur Key User, sondern den Großteil der betroffenen Mitarbeiter. Definieren Sie Verantwortlichkeiten und Austauschformate.

Der entscheidende Erfolgsfaktor ist ein interdisziplinärer Ansatz, der Geschäftsführung, IT, Fachbereiche und Betriebsrat integriert.

Achten Sie bei jedem Schritt darauf, die Motivation der Beteiligten hochzuhalten und Ziele laufend transparent zu machen. Ein offener Umgang mit Fehlern und kontinuierliches Lernen sind zentrale Treiber für nachhaltigen Projekterfolg.

Praxisbeispiele: KI-Integration in echten Unternehmensprozessen

Der Transfer von Technologie in die Praxis steht im Mittelpunkt jeder erfolgreichen KI-Initiative. Nachfolgend drei anonymisierte, branchenübergreifende Praxisbeispiele:

Praxisbeispiel 1 - Handel: Automatisierte Lieferkettenoptimierung

Ein mittelständischer Großhändler hat mittels KI-basierter Prognosemodelle die Bedarfsplanung entlang seiner Supply Chain optimiert. Der Rollout erfolgte nach einem sechsmonatigen PoC. Die Auslastung der Lagerflächen verbesserte sich, der Anteil fehlbestellter Artikel sank. Besonders wichtig war eine eng verzahnte Zusammenarbeit von IT und Logistik sowie das Training der Planungsteams.

Praxisbeispiel 2 - Finanzen: KI-gestützte Rechnungsprüfung

Ein Finanzdienstleister setzte eine KI-Lösung für die automatisierte Belegerkennung und Plausibilitätsprüfung ein. Nach gründlicher Datenbereinigung und einem stufenweisen Rollout reduzierte sich die Bearbeitungszeit pro Rechnung. Fehlerquoten (z. B. falsche Zuordnung von Kostenstellen) gingen zurück. Ein erfahrener Change-Manager moderierte den Wissenstransfer und steigerte die Nutzerakzeptanz signifikant.

Praxisbeispiel 3 - Industrie: Vorausschauende Wartung (Predictive Maintenance)

Ein Maschinenbauer führte KI-basierte Sensoranalysen zur Früherkennung von Wartungsbedarf in der Produktion ein. Die Stillstandszeiten der Anlagen reduzierten sich, Ersatzteillogistik und Wartungsplanung wurden effizienter. Als Schlüssel zum Erfolg erwies sich die Integration der KI-Auswertungen in die bestehenden Leitstände und die klare Definition der Verantwortlichkeiten in den Instandhaltungsteams.

Den betrachteten Unternehmen gemeinsam ist der Fokus auf ein schrittweises, qualitätsgesichertes Vorgehen mit realistischen Zeithorizonten. Nicht alle Effekte stellten sich sofort ein, doch langfristig erarbeitete das Management so belastbare Argumente für weitere KI-Investitionen.

Aufwand-Nutzen-Abwägung & Empfehlungen für Entscheider

Eine der wichtigsten Fragen für Verantwortliche: Lohnen sich KI-Projekte wirklich - und wie lange dauert es, bis der Nutzen messbar ist? Zu den Hauptaufwänden zählen:

- Initialkosten: Externe Beratung, Software-Lizenzen, Datenaufbereitung, Schulungen

- Betriebskosten: IT-Infrastruktur, Wartung, Support, laufende Datenpflege

- Change-Management: Ressourcen für Kommunikation, Training und Begleitung

Gleichzeitig stehen diesen Aufwänden folgende Nutzenpotenziale gegenüber:

- Effizienzgewinne: Zeitersparnis von 20-60% möglich, abhängig vom Prozess und Automatisierungsgrad

- Fehlerreduktion: Fehlerquoten lassen sich im Regelfall halbieren oder besser

- Skalierbarkeit & Transparenz: Prozesse werden nachvollziehbarer, auditierbar und leichter erweiterbar

ROI und Time-to-Value

Die Return-on-Investment (ROI)-Spanne bei KI-Projekten ist vielfältig, Studien zufolge amortisieren sich erfolgreich eingeführte Lösungen je nach Komplexität meist innerhalb von 12-36 Monaten.

Risikominimierung und Steuerung

Zu den häufigsten Risiken zählen Datenmangel, Schnittstellenprobleme und Fehleinschätzung des Change-Aufwands. Folgende Gegenmaßnahmen sind bewährt:

- Datenstrategie frühzeitig entwickeln

- Mitarbeiter von Beginn an einbinden

- Prozesse standardisieren, bevor automatisiert wird

- Mehrstufige Pilotprojekte einplanen

- Regelmäßige Erfolgskontrolle anhand definierter KPIs

To-Do-Liste für den Start in 2025:

- Unternehmensweite KI-Readiness-Prüfung durchführen (Prozesse, Daten, IT)

- Compliance & Datenschutz evaluieren

- Anwendungsfälle priorisieren und Pilotprojekt starten

- Change-Management und Qualifizierungsmaßnahmen festlegen

- Erfolgskriterien und KPIs für Monitoring definieren

Die Übersicht und das strukturierte Vorgehen helfen, Fehlstarts und ineffiziente Insellösungen zu vermeiden. Einbindung von Fachexperten, IT und Management ebnet den Weg für nachhaltigen Erfolg.

Fazit & Ausblick: KI als strategisches Werkzeug 2025 und darüber hinaus

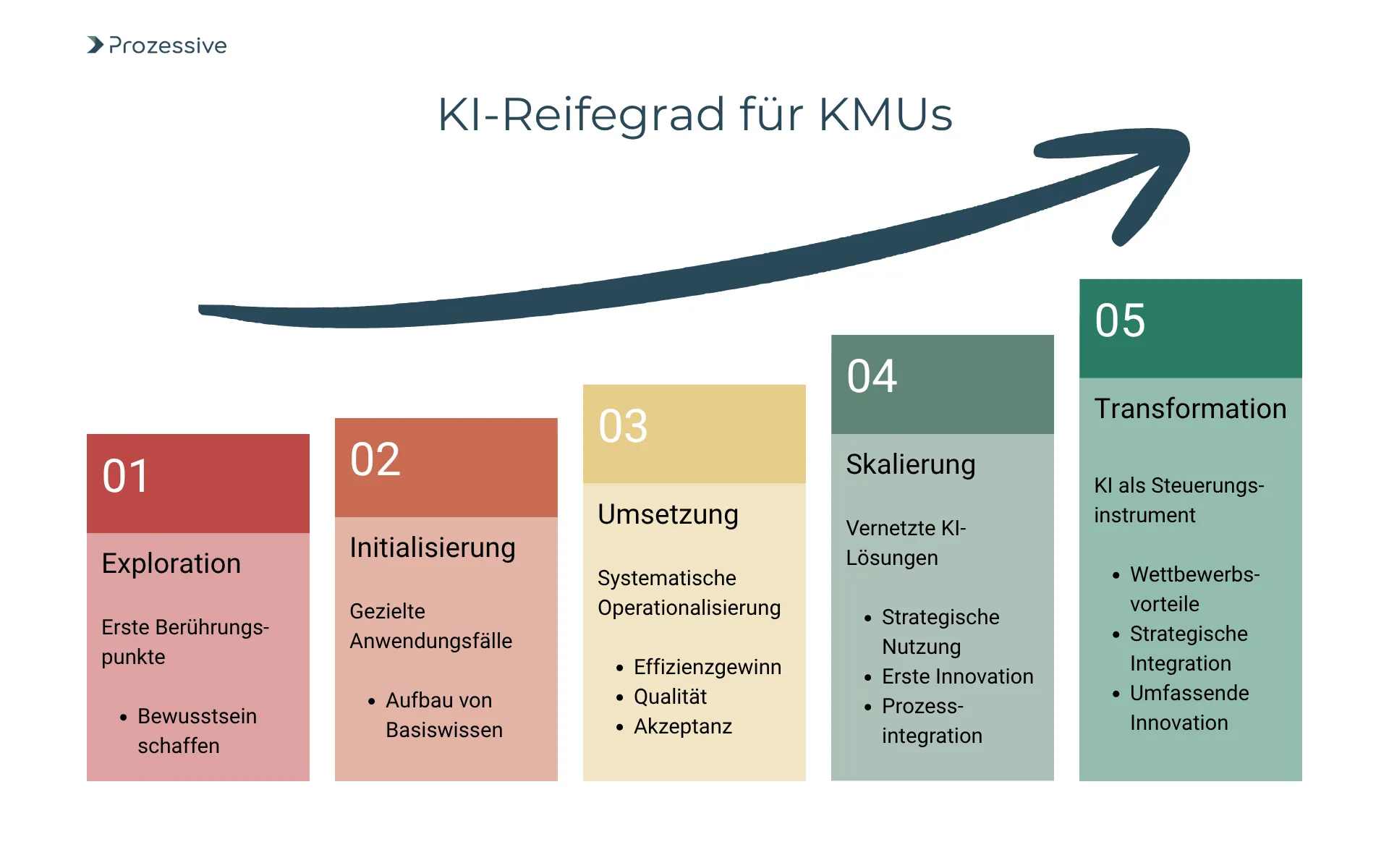

Künstliche Intelligenz ist in der Mitte der Unternehmensprozesse angekommen. Die Integration von KI-Elementen verändert nicht nur Abläufe, sondern auch Entscheidungs- und Steuerungsstrukturen. Entscheider profitieren dabei besonders, wenn sie die Potenziale realistisch einschätzen, den Reifegrad des Unternehmens berücksichtigen und regulatorische Vorgaben konsequent einhalten.

In den kommenden Jahren wird die Entwicklung hin zu noch stärker vernetzten, assistierenden und vorausschauenden Systemen weiter voranschreiten. Wer sich heute mit bedarfsgerechten Pilotprojekten und einem soliden Fundament aufstellt, legt die Basis für nachhaltige Wettbewerbsvorteile. Klare Ziele, laufende Kontrolle und qualifizierte Teams sind die Schlüssel für eine sinnvolle und langfristig erfolgreiche KI-Integration.