· Andreas Schwarz · Künstliche Intelligenz · 8 min read

Reifegradmodell KI: Bin ich bereit?

Reifegradmodelle bieten Entscheiderinnen und Entscheidern eine strukturierte Basis, um Chancen, Risiken und den Entwicklungsstand ihres Unternehmens bei der Implementierung von Künstlicher Intelligenz fundiert einzuschätzen.

Teaser

Wie bereit ist Ihr Unternehmen für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz? Reifegradmodelle helfen Ihnen, Potenziale und Stolpersteine vor der Investition zu erkennen, Ressourcen gezielt einzusetzen und Risiken fundiert zu managen. Entscheider gewinnen Klarheit, ob Strategie, Daten, Infrastruktur und Organisation auf Kurs sind oder welche Hürden noch überwunden werden müssen. Lesen Sie, wie Sie realistisch und strukturiert die Ausgangslage bewerten und gezielt weiterentwickeln.

Reifegradmodell KI: Bin ich bereit?

Neue Klarheit bei der Einführung von Künstlicher Intelligenz

Künstliche Intelligenz (KI) verändert Geschäftsmodelle, Wertschöpfung und Wettbewerbsfähigkeit fundamental. Doch nicht jede Organisation ist automatisch bereit, KI erfolgreich einzuführen oder zu skalieren. Reifegradmodelle bieten Entscheiderinnen und Entscheidern eine strukturierte Landkarte, um unaufgeregt Potenziale und Risiken auszuloten, faktenbasierte Entscheidungen zu treffen und in nachhaltige KI-Initiativen zu investieren.

Eine nüchterne Standortanalyse hilft, Ressourcen gezielt einzusetzen, typische Fehltritte zu vermeiden und die Integration auf echte Mehrwerte für das Unternehmen auszurichten. KI-Reife ist dabei weder ein Selbstzweck noch eine Frage des Budgets. Vielmehr schafft sie Transparenz über notwendige Voraussetzungen, Handlungsräume und sinnvolle nächste Schritte. Unternehmen jeder Branche und Größe - vom produzierenden Mittelständler bis zum internationalen Versicherungskonzern - profitieren von einem ehrlichen Blick auf ihren “KI Status quo”.

Geschäftsnutzen durch KI - Reife bestimmt den Erfolg

Künstliche Intelligenz entwickelt sich rasant und ist längst Realität in vielen Bereichen: Von Prozessautomatisierung, Predictive Maintenance, individuellem Kundenservice bis zur Risikoanalyse. Doch die Anschaffung moderner Software allein garantiert keinen Erfolg. Ohne passende Datenbasis, flexible Organisation und klare Verantwortlichkeiten bleiben die Resultate oft hinter den Erwartungen zurück.

Ein wohldefiniertes Reifegradmodell hilft Entscheidern dabei, die Einstiegshürden und das Entwicklungspotenzial realistisch einzuschätzen. Erfahrungen aus Marktstudien wie dem “AI Readiness Index 2024” zeigen: Unternehmen, die gezielt an ihrer Reife arbeiten, verzeichnen eine deutlich schnellere und nachhaltigere Umsetzung von KI-Initiativen. Somit werden Ressourcen geschont und Risiken reduziert.

Was ist ein Reifegradmodell? Ziele, Nutzen und Modelle im Überblick

Eine strukturierte Bewertung der KI-Bereitschaft verlangt ein systematisches Vorgehen. Genau dafür nutzen Unternehmen Reifegradmodelle. Sie erfassen, wie weit Ihr Unternehmen bei zentralen Aspekten für eine erfolgreiche KI-Adaption bereits fortgeschritten ist - und wo Entwicklungsbedarf besteht.

Definition:

Ein KI-Reifegradmodell beschreibt messbare Entwicklungsstufen, anhand derer Unternehmen ihre Fähigkeiten und Strukturen hinsichtlich des Einsatzes von Künstlicher Intelligenz einschätzen und gezielt verbessern können.

Ziele und Nutzen:

- Objektive Standortbestimmung: Wo stehen wir aktuell?

- Transparenz für Investitions- und Ressourcenentscheidungen

- Vergleichbarkeit im Branchenkontext

- Klare Priorisierung für Maßnahmen und Entwicklungsrichtungen

Überblick: Weltweit verbreitete und branchenspezifische Modelle

Verschiedene Modelle adressieren den Reifegrad von KI im Unternehmen, darunter:

- Capability Maturity Model (CMM): Ursprünglich aus der Softwareentwicklung, adaptiert für KI (5 Stufen: Initial, Repeatable, Defined, Managed, Optimising)

- AI Readiness Index: Bewertung nach Kategorien wie Strategie, Daten, Technologie, Governance

- Eigene/adaptierte Modelle: Unternehmen entwickeln zunehmend branchenspezifische oder individuelle Modelle (z.B. für Produktion, Versicherungen, Einzelhandel)

Die Wahl des passenden Modells hängt von Größe, Branche und Zielsetzung ab. Entscheidend sind Vergleichbarkeit, Nachvollziehbarkeit und Anpassbarkeit an Unternehmensziele.

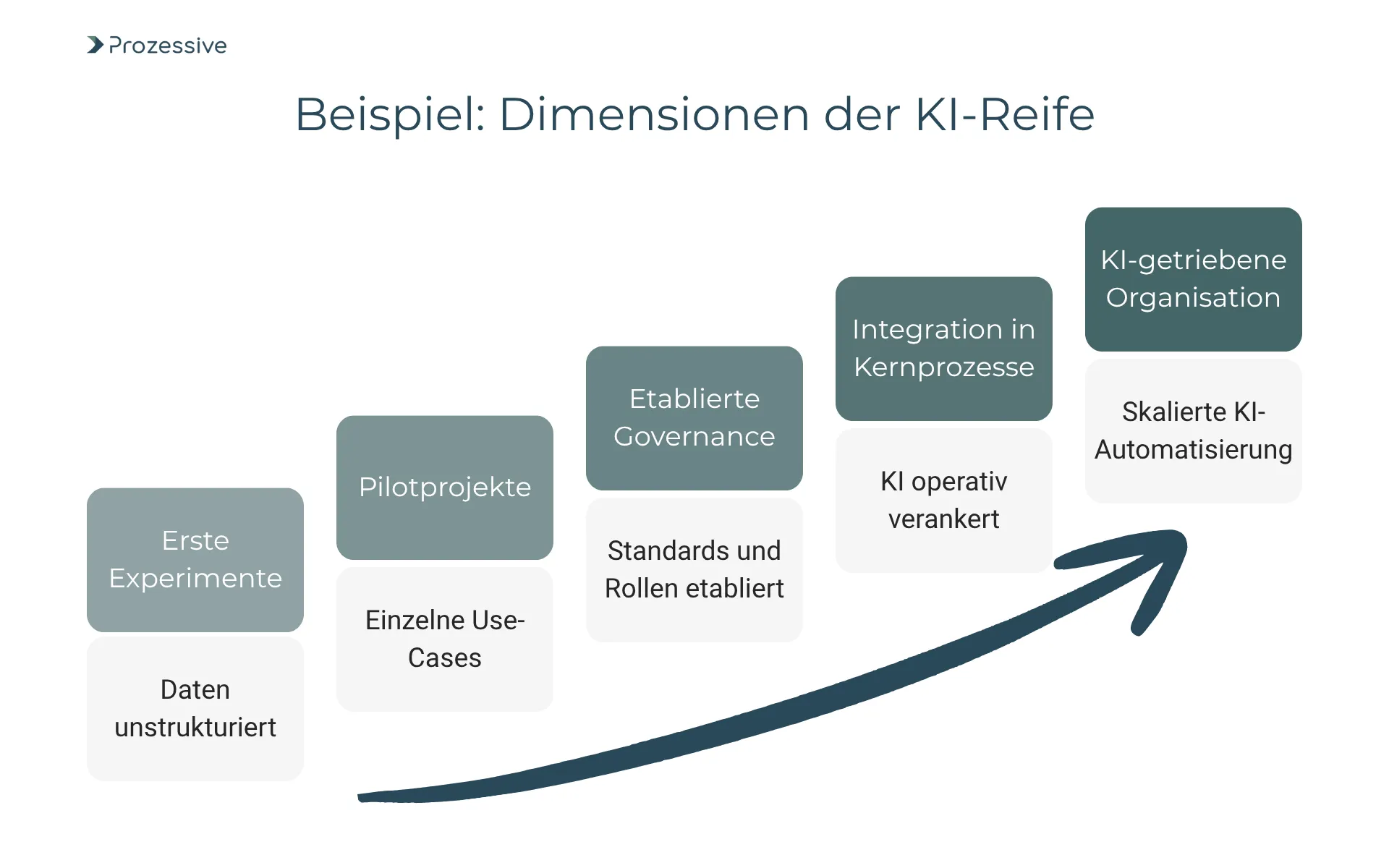

Am Markt etabliert haben sich Layered Models mit 4-6 klar voneinander unterscheidbaren Stufen. Sie ermöglichen nachvollziehbare Entwicklungspfade - von den ersten Use Cases bis hin zu einer KI-getriebenen Organisation.

Praktisch relevant ist, flexibel auf eigene Schwerpunkte (z.B. Automatisierung, Kundenerlebnis, regulatorische Compliance) einzugehen und die Entwicklung regelmäßig nachzuvollziehen.

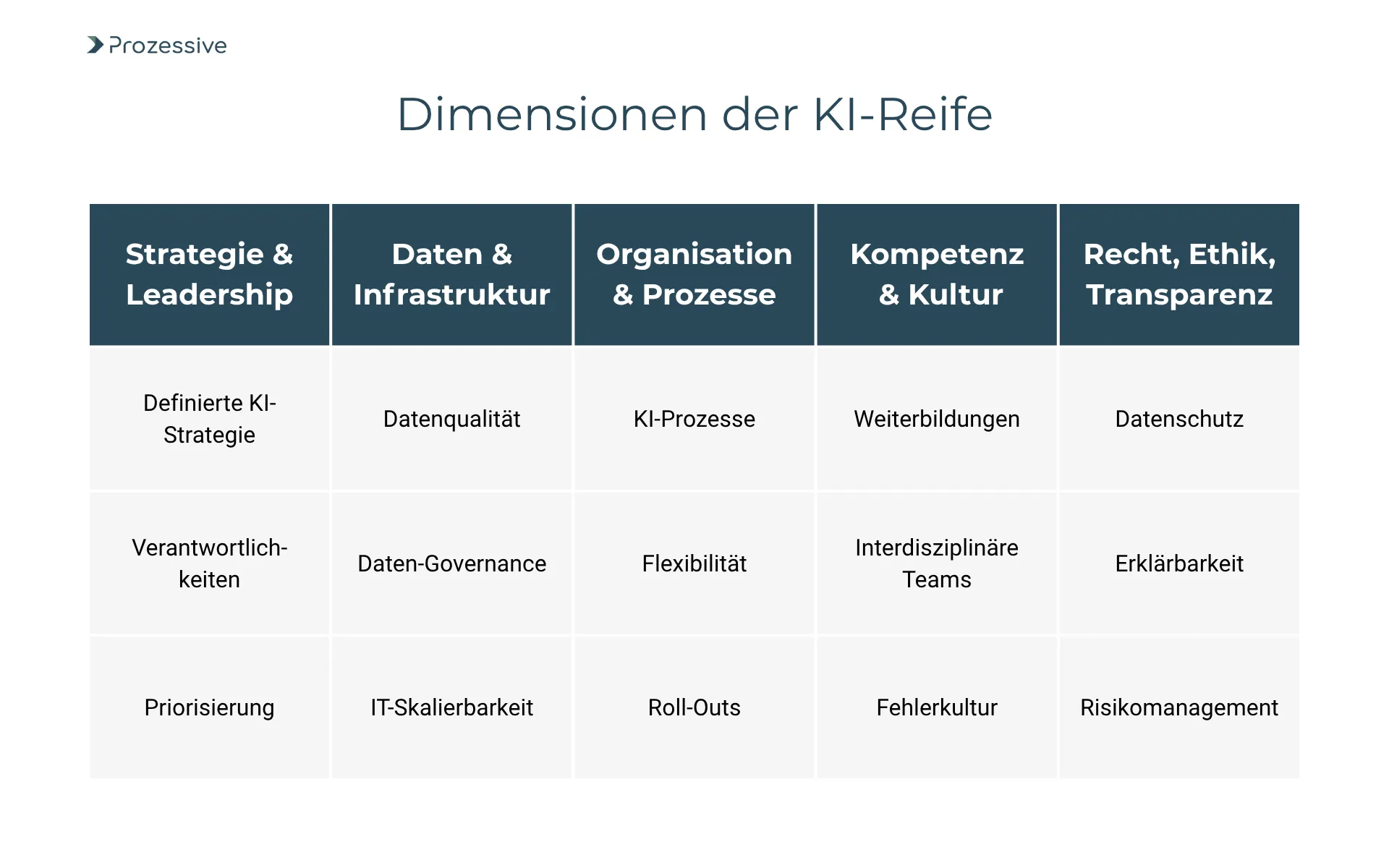

Die fünf Schlüssel-Dimensionen der KI-Bereitschaft

Die erfolgreiche KI-Integration verlangt mehr als Technologie. Die folgenden fünf Dimensionen dienen als tragende Säulen, die jeder Entscheider im Blick behalten sollte:

1. Strategie & Leadership

- Hintergrund: Klare, vom Management getragene KI-Strategie setzt Rahmen und motiviert Teams. Führungskräfte sollten Technologiekompetenz und Risikobewusstsein mitbringen.

- Schlüsselindikatoren:

- KI als Teil der Unternehmensstrategie

- Definierte Verantwortlichkeiten (Chief AI Officer, Data Leads)

- Transparente Priorisierung von KI-Initiativen

- Praxisbeispiel: Ein Automobilzulieferer implementiert ein zentrales “AI Board” und beschleunigt so die Time-to-Market für neue datenbasierte Services.

2. Daten & Infrastruktur

- Hintergrund: Hochwertige, verfügbare und gut integrierte Daten sind das Fundament von KI.

- Schlüsselindikatoren:

- Einheitliche Daten-Governance (z.B. Data Catalogues)

- Systematische Bereinigung/Anonymisierung sensibler Daten

- Skalierbare IT-Infrastruktur

- Praxisbeispiel: Ein Energieversorger erreicht nach Investition in zentrale Data Lakes eine schnellere Entwicklung von Prognosemodellen im Netzbetrieb.

3. Organisation & Prozesse

- Hintergrund: KI entfaltet wertvollen Nutzen dort, wo sie in bestehende Abläufe effizient integriert wird und cross-funktionale Zusammenarbeit funktioniert.

- Schlüsselindikatoren:

- Dokumentierte, standardisierte KI-Prozesse

- Flexibilität für Prozessanpassungen

- Strukturierte Piloten und Roll-outs

- Praxisbeispiel: Ein Handelsunternehmen digitalisiert durch KI-gestützte Warenlogistik Prozesse mit steigendem Automatisierungsgrad bis auf Filialebene.

4. Kompetenzen & Kultur

- Hintergrund: Technische und organisatorische Kompetenzen, offene Lernkultur und Akzeptanz fördern nachhaltigen KI-Erfolg.

- Schlüsselindikatoren:

- Fortlaufende Weiterbildungen

- Interdisziplinäre Teams (IT, Fachbereich, Recht, Datenschutz)

- Positive Fehlerkultur und Innovationsfreude

- Praxisbeispiel: Ein Finanzdienstleister etabliert interne “KI-Guides” und steigert die Bereitschaft der Mitarbeitenden für KI-gestützte Prozesse.

5. Recht, Ethik & Transparenz

- Hintergrund: Regulatorische Vorgaben, Datenschutz und Vertrauenswürdigkeit sind spätestens seit dem EU AI Act geschäftskritisch.

- Schlüsselindikatoren:

- Einhaltung von Datenschutz (DSGVO, AI Act)

- Transparenz in Algorithmen und Entscheidungswegen (“Explainable AI”)

- Regelkonforme Dokumentation und Risikomanagement

- Praxisbeispiel: Ein Versicherer etabliert eine “Ethics by Design”-Policy zur Vereinfachung von Transparenzberichten gegenüber Kunden und Aufsichtsbehörden.

Fazit: Ein ganzheitlicher Blick auf diese fünf Dimensionen verschafft Ihnen Klarheit, welche Entwicklungsschritte notwendig sind. So erkennen Sie spezifische Schwächen und richten Entwicklungspläne gezielt aus.

Individuelle Standortbestimmung: Methoden und Leitfragen

Die Bestimmung des eigenen KI-Reifegrads setzt die Bereitschaft zur ehrlichen Selbstreflexion voraus. Mit gezielten Leitfragen und bewährten Methoden lässt sich die Ausgangslage bestimmen und weiterentwickeln. Die Standortbestimmung ist sowohl Ausgangs- als auch Steuerungspunkt für die weitere Roadmap.

Leitfragen für Entscheider (Beispiel):

- Strategie & Leadership:

- Gibt es eine klar formulierte, kommunizierte KI-Strategie?

- Sind Verantwortlichkeiten für KI-Vorhaben eindeutig definiert?

- Daten & Infrastruktur:

- Wie hoch ist die Qualität, Verfügbarkeit und Aktualität der relevanten Daten?

- Sind rechtliche Anforderungen (DSGVO, AI Act) in allen Datennutzungsprozessen berücksichtigt?

- Organisation & Prozesse:

- Wie flexibel und skalierbar sind Abläufe für die Integration neuer KI-Anwendungen?

- Existiert ein strukturiertes Vorgehen zur Erstellung von KI-Pilot-Projekten und deren Roll-outs?

- Kompetenzen & Kultur:

- Gibt es Weiterbildungsangebote und Akzeptanz für KI?

- Wird Wert auf möglichst heterogene Projektteams gelegt?

- Recht, Ethik & Transparenz:

- Werden Datenschutzregularien korrekt eingehalten?

- Wie transparent sind KI-Entscheidungen im Alltag nachvollziehbar?

Kompakte Checkliste: Wo steht Ihr Unternehmen beim KI-Reifegrad?

| Dimension | Leitfrage | Status | To Do/Empfehlung |

|---|---|---|---|

| Strategie & Leadership | Gibt es eine definierte KI-Strategie? | ? | Klare Strategie entwickeln |

| Daten & Infrastruktur | Datenlage, Qualität und Zugänglichkeit ausreichend? | ? | Daten-Governance stärken |

| Organisation & Prozesse | Prozesse bereit für KI-Integration? | ? | Prozesse standardisieren |

| Kompetenzen & Kultur | Gibt es Wissen und Akzeptanz für KI? | ? | Fortbildungen etablieren |

| Recht, Ethik & Transparenz | Sind Compliance und Transparenz gewährleistet? | ? | Transparenzprozesse ausbauen |

Status: 0=nicht vorhanden | 1=teilweise | 2=weitgehend erfüllt | 3=vollständige Umsetzung

Methoden zur Standortbestimmung

- Self-Assessment-Fragebögen

- Externe Audits durch zertifizierte Partner

- Peer Reviews

- Workshops mit interdisziplinären Teams

Tipp: Setzen Sie beim ersten Assessment auf bewährte, einfach strukturierte Modelle. Aktualisieren Sie die Bewertung mindestens jährlich und erfassen Sie die Ergebnisse über Kennzahlen (KPIs).

Die Standortbestimmung liefert objektive Basisdaten, um gezielt Ressourcen zu allokieren und realistische Zeithorizonte für Verbesserungen festzulegen.

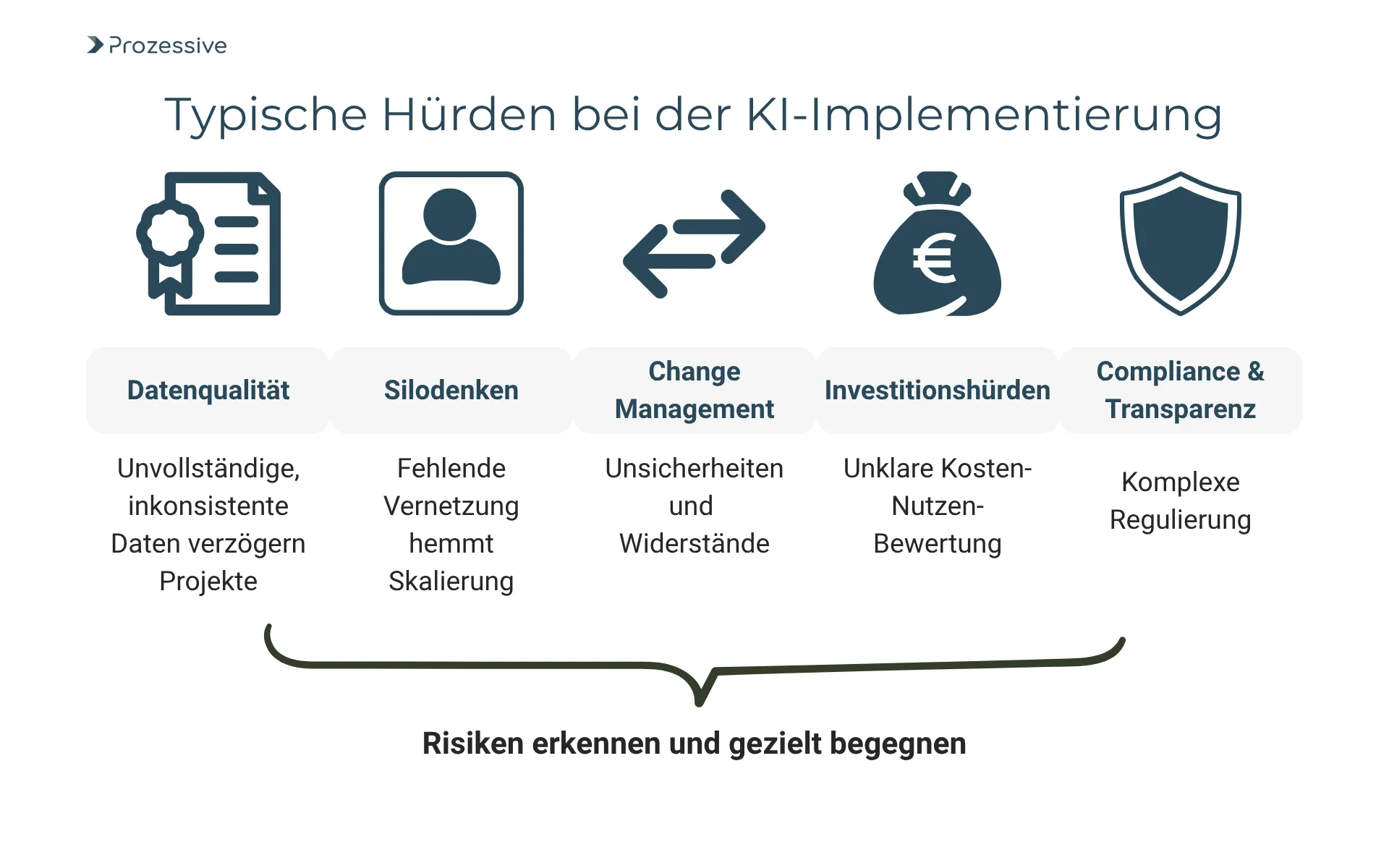

Typische Hürden und Risiken

Die KI-Implementierung ist mit spezifischen Herausforderungen verbunden, die oft unabhängig von Branche oder Größe auftreten. Wer Risiken früh erkennt und proaktiv adressiert, steigert Effizienz und minimiert die Gefahr kostspieliger Rückschritte.

Typische Hürden

- Datenqualität: Unvollständige, inkonsistente oder schlecht zugängliche Daten verzögern Projekte massiv.

- Silodenken: Fehlende Vernetzung zwischen IT, Fachbereichen und Management hemmt Skalierung und Vertrauen.

- Change Management: Der Wandel hin zu KI-gestützten Abläufen stößt oft auf Unsicherheiten und Widerstände.

- Investitionshürden: Unklare Kosten-Nutzen-Abschätzungen führen zu Zurückhaltung und verpassten Chancen.

- Compliance und Transparenz: Komplexe Regulierung (AI Act, DSGVO), fehlende Nachvollziehbarkeit von KI-Entscheidungen (“Blackbox-Problematik”) steigern Risiken und setzen die Organisation unter Beobachtungsdruck.

Branchenunterschiede

- Industrie & Produktion: Hauptaugenmerk auf Automatisierung und Safety (z.B. Predictive Maintenance, Qualitätskontrolle). Hier ist Datenintegration über Legacy-Systeme oft anspruchsvoll.

- Handel & Dienstleistungen: Fokus auf Personalisierung, Prozesskosten, Compliance.

- Gesundheitswesen: Strikte Anforderungen an Datenschutz, ethische Zulässigkeit und Nachvollziehbarkeit.

Handlungsoptionen und Roadmap: Strukturierter Weg zur höheren KI-Reife

Die Entwicklung zur KI-reifen Organisation verläuft in klaren Stufen. Neben schnellen Initialmaßnahmen (Quick Wins) erfordert es strukturiertes Vorgehen für nachhaltige Skalierung. Eine transparente Roadmap ermöglicht es Ihnen, Zeit, Ressourcen und Erfolgskriterien präzise zu planen und Prioritäten zu setzen.

Typischer Fahrplan: Von ersten Piloten zur Skalierung

Phase 1: Standortbestimmung & Zieldefinition (0-3 Monate)

- Initiales Assessment, Festlegen von Zielbereichen

- Erste Workshops, Verantwortlichkeiten definieren, Quick-Win Use Cases identifizieren

Phase 2: Pilotierung & Proof of Concept (3-9 Monate)

- Kleine, messbare KI-Projekte umsetzen

- Ergebnisse transparent dokumentieren, Lerneffekte sichern

- Organisationale Lücken (z.B. Kompetenzbedarf) gezielt adressieren

Phase 3: Skalierung & Integration (9-24 Monate)

- Bewährte Lösungen auf weitere Bereiche ausdehnen

- Infrastruktur und Prozesse für schnellen Roll-out anpassen

- Governance und Risiko-Management institutionalisieren

Priorisierung und Erfolgskriterien

- Setzen Sie auf die höchste Wertschöpfung pro investiertem Euro (ROI-Bewertung)

- Messen Sie Erfolg an klaren KPIs und Lessons Learned (z.B. Prozessdurchlaufzeit, Nutzerakzeptanz, Compliance)

- Binden Sie alle Beteiligten ein (“Ownership” statt bloßer Projektverantwortlichkeit)

Quick Wins & Langfristige Maßnahmen

- Quick Wins: Automatisierung repetitiver Prozesse (z.B. Dokumentenklassifikation, Kundenservice-Chatbots)

- Langfristiges Ziel: KI-fähige Unternehmensarchitektur, durchgängige Daten- und Governance-Standards, lernende Organisation

Erfahrungen zeigen: Iteration, Transparenz und realistische Zeitachsen vermeiden Enttäuschungen und sichern nachhaltigen Unternehmenserfolg.

Fazit: Schrittweise KI-Integration als Basis für nachhaltigen Unternehmenserfolg

Eine realistische und ganzheitliche Einschätzung des eigenen KI-Reifegrads ist der Ausgangspunkt für jede nachhaltige KI-Investition. Reifegradmodelle ermöglichen es, Chancen gezielt zu nutzen, Risiken zu beherrschen und Ressourcen so einzusetzen, dass sowohl kurzfristige wie langfristige Ziele erreicht werden. Entscheiden Sie kritisch und faktenbasiert, welche nächste Stufe für Ihr Unternehmen jetzt sinnvoll ist. KI ist nie ein Selbstläufer, sondern verlangt Management, Wandel und Nachvollziehbarkeit auf allen Ebenen. Unternehmen, die sich diesen Herausforderungen strukturiert stellen, sind in der Lage, gewinnbringende und verantwortungsbewusste KI-Lösungen zu implementieren.

KI-Reife ist kein Zustand, sondern ein Weg. Struktur, Fakten und Reflektion sind die besten Begleiter für Entscheider, um Chancen verantwortungsvoll, effizient und nachhaltig zu nutzen.