· Andreas Schwarz · Automatisierung & Workflows · 10 min read

Von der Idee zur Lösung: So entwickelt Ihr Team Automatisierungslösungen

Automatisierungslösungen in Fachabteilungen erhöhen Effizienz, reduzieren Fehler und ermöglichen nachhaltige Prozessverbesserungen - von der Identifikation bis zur Skalierung.

Teaser

Automatisierungslösungen stärken Teams, vereinfachen Abläufe und steigern die Genauigkeit in Fachbereichen - eine Notwendigkeit angesichts wachsender Anforderungen und begrenzter Ressourcen. Wer Automatisierung geschickt nutzt, entlastet Mitarbeitende und schafft Zeit für wertschöpfende Aufgaben. Dieser Artikel liefert Ihnen einen klaren, praxisnahen Leitfaden, wie Sie von der ersten Idee bis zur nachhaltigen Lösung strukturiert vorgehen. Lernen Sie konkrete Schritte, Best Practices und reale Beispiele kennen, um Chancen, Risiken und Umsetzungspotenziale realistisch zu bewerten.

Von der Idee zur Lösung: So entwickelt Ihr Team Automatisierungslösungen

Praxiseinstieg für Fachbereiche

Der Alltag in Fachabteilungen ist oft geprägt von Routinetätigkeiten, die Zeit kosten und fehleranfällig sind. Mit präzise umgesetzter Automatisierung lassen sich diese Aufgaben messbar verschlanken und die Wertschöpfung spürbar erhöhen. Der Weg von der ersten Idee hin zur erfolgreichen Lösung ist jedoch selten linear - entscheidend sind bewährte Herangehensweisen, eine kritische Bewertung und die Bereitschaft zur Anpassung an neue Anforderungen.

Eine strategisch betriebene Prozessautomatisierung ist ein Instrument, um Herausforderungen wie Fachkräftemangel, Kostendruck und regulatorische Pflichten effektiv zu adressieren und dauerhaft unternehmerische Vorteile zu sichern. Der folgende Beitrag vermittelt Ihnen alle wesentlichen Grundlagen, Methoden und Werkzeuge, damit Sie Automatisierungsinitiativen in Ihrem Verantwortungsbereich eigenverantwortlich und nachhaltig voranbringen können.

Warum prozessbezogene Automatisierung heute geschäftskritisch ist

Wachsende Anforderungen - ob durch neue regulatorische Vorgaben, steigende Transaktionsvolumina oder die Notwendigkeit, Ressourcen effizienter einzusetzen - verstärken den Innovationsdruck auf Fachbereiche. Automatisierung ist daher kein Selbstzweck, sondern häufig ein zwingender Hebel zur Absicherung betrieblicher Leistungsfähigkeit.

Laut einer Deloitte-Studie (2023) planen mehr als 70 % der Unternehmen im DACH-Raum, bis 2027 die Prozesse in Finanz-, Personal- und Einkaufsabteilungen zu mindestens 40 % zu automatisieren. Auch regulatorische Entwicklungen wie die EU-Digitalstrategie oder nationale Vorgaben zur Nachvollziehbarkeit von Geschäftsprozessen (z. B. GoBD) machen nachvollziehbare, elektronische Workflows zur Pflicht.

Stagnation birgt handfeste Risiken: Unternehmen, die Automatisierung vernachlässigen, sehen sich häufiger mit Engpässen, Compliance-Verstößen und Ressourcenverschwendung konfrontiert. Studien zeigen zudem, dass digital affine Organisationen durchschnittlich 30 % produktiver agieren und ihre Fehlerquoten signifikant senken.

Kernbotschaft: Automatisierung ist Treiber für mehr Effizienz, Qualität und Compliance - und reduziert operative Risiken erheblich.

Das bedeutet für Sie: Proaktives Handeln verhindert nicht nur Engpässe, sondern schafft echte Freiräume für wertschöpfende Tätigkeiten und Innovation.

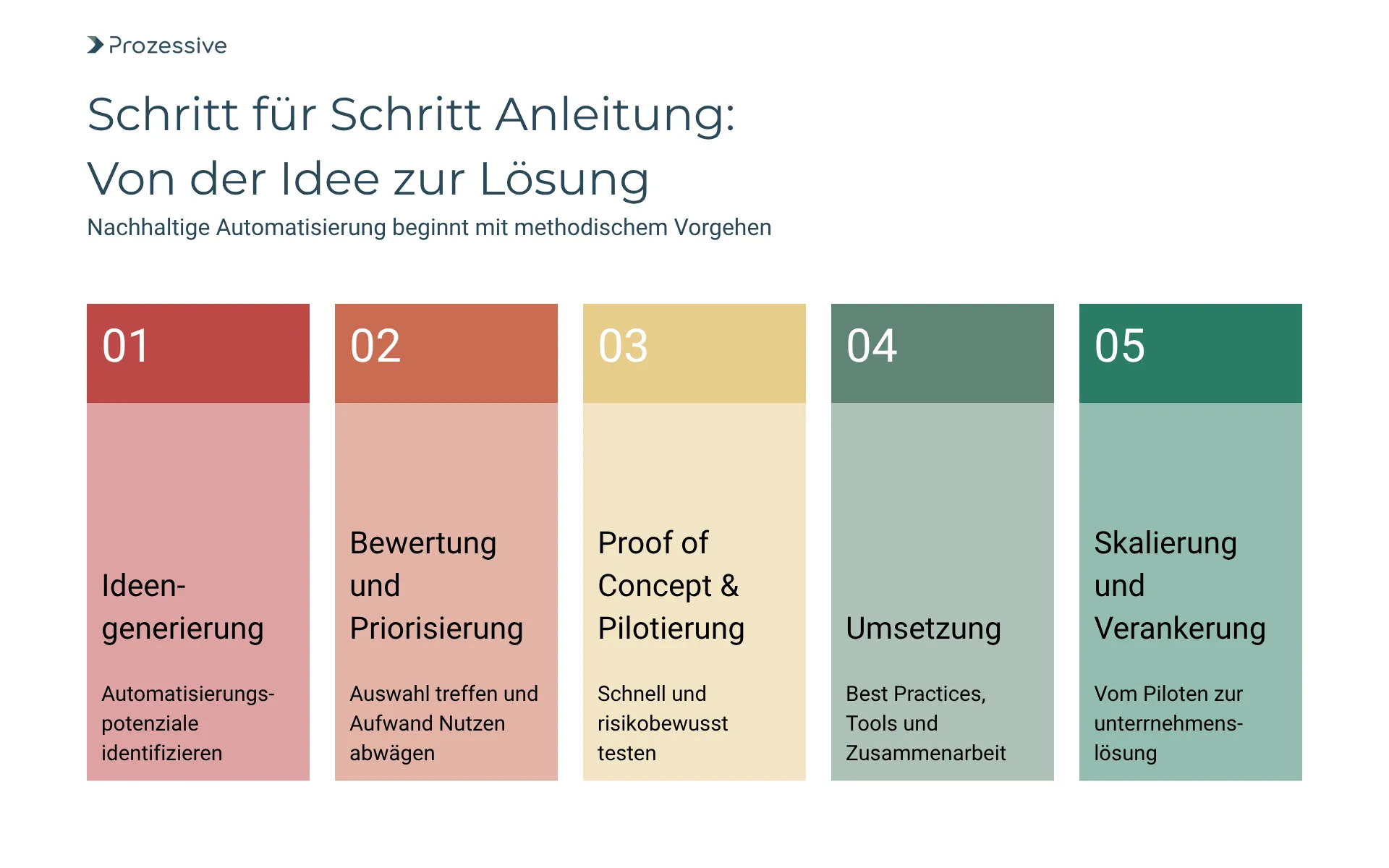

Von der Idee zur Lösung - Schritt-für-Schritt-Anleitung

Nachhaltige Automatisierung beginnt nicht mit Technologie, sondern mit einer klaren Problemdefinition und methodischem Vorgehen. Die folgenden Schritte zeigen Ihnen einen praxiserprobten Weg auf, den Sie agil und schlank gestalten können.

1. Ideengenerierung: Automatisierungspotenziale identifizieren

Die Grundlage jeder erfolgreichen Initiative ist das Erkennen relevanter Automatisierungsmöglichkeiten. Hier helfen strukturierte Methoden dabei, Potenziale abseits des Offensichtlichen sichtbar zu machen und gezielt zu priorisieren.

Pain-Point-Analysen zeigen Schwachstellen im Prozessablauf auf. Im Rahmen von Workshops werden typische Fehlerquellen, Engpässe und manuelle Arbeitsschritte dokumentiert. Für messbare Fakten sorgen Data-Mining-Techniken, bei denen Prozessdaten z. B. aus ERP-Systemen systematisch auf Wiederholungen, Medienbrüche oder Zeitverluste untersucht werden.

Ein weiterer Ansatz ist das strukturierte Brainstorming im Team, unterstützt durch Moderation oder digitale Tools für Mindmapping und Ideenmanagement. Kompetenz- und Erfahrungsaustausch sind hier genauso zentral wie die Offenheit, auch ungewöhnliche Ideen zuzulassen. Die Erfahrung zeigt: Viele wertvolle Automatisierungsvorschläge kommen aus der täglichen Arbeitspraxis der Mitarbeitenden.

Praxisbeispiel: Bei einem Unternehmen wurden wöchentliche „Ideenrunden“ in der Buchhaltung etabliert. Die Anregung zur Automatisierung der Rechnungserfassung stammte von einer Mitarbeiterin, die repetitive Fehler bei der manuellen Eingabe aufdeckte. Detailliert untersucht ließ sich nachweisen, dass der händische Prozess pro Jahr über 80 Stunden Mehrarbeit verursachte.

Zur Umsetzung empfiehlt es sich, die identifizierten Potenziale in einer übersichtlichen Tabelle festzuhalten:

| Prozess | Problemstellung | Zeitaufwand | Fehlerhäufigkeit | Potenzial |

|---|---|---|---|---|

| Rechnungsprüfung | Manuelle Datenerfassung | 2 Std./Tag | 7 Fehler/Monat | Hoch |

| Urlaubsanträge | Papierform | 0,5 Std./Tag | 2 Fehler/Monat | Mittel |

| Kundenanfragen | Heterogene Kanäle | 1 Std./Tag | 5 Fehler/Monat | Hoch |

Am Ende dieser Phase verfügen Sie über eine Liste potenzieller Automatisierungskandidaten mitsamt grober Bewertung des Aufwands und Nutzens.

Reflexion: Ideengenerierung ist nicht einmalig, sondern ein kontinuierlicher Prozess. Es lohnt sich, regelmäßig neue Schwachstellen zu identifizieren und bislang unberücksichtigte Automatisierungschancen nachzupflegen.

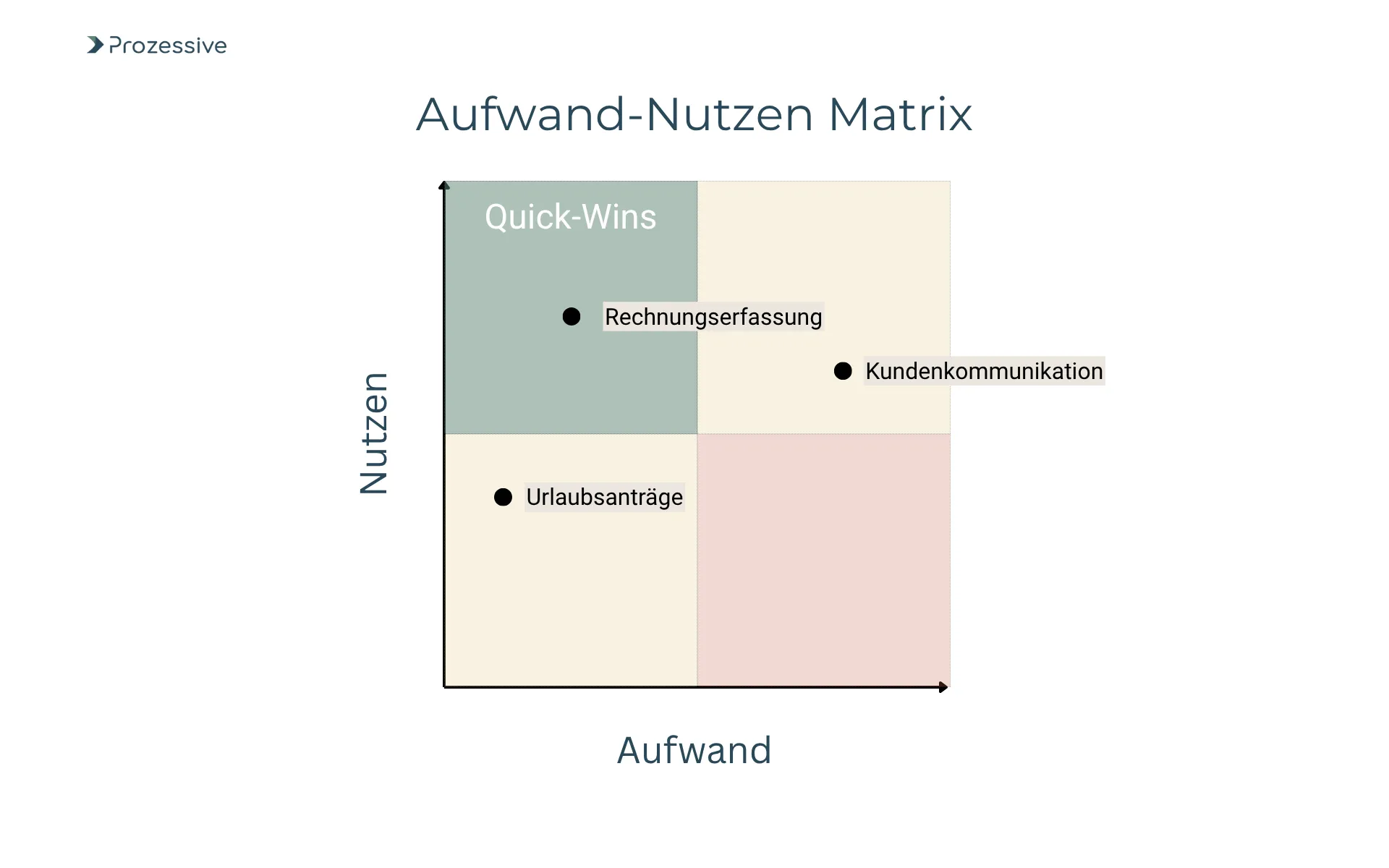

2. Bewertung und Priorisierung: Auswahl treffen und Aufwand-Nutzen abwägen

Nicht jede Automatisierungsidee ist wirtschaftlich oder strategisch sinnvoll. Eine systematische Bewertungsmatrix hilft, die Erfolgsaussichten sowie potenzielle Risiken einzuschätzen und die passende Auswahl für einen Pilotversuch oder die Umsetzung zu treffen.

Kriterien zur Bewertung sind insbesondere:

- Business Impact: Wie groß ist der Nutzen für Produktivität, Qualität oder Compliance?

- Umsetzungskomplexität: Wie aufwändig ist die Realisierung (Integration, IT-Anbindung, Datenqualität etc.)?

- Risikoprofil: Gibt es rechtliche, organisatorische oder IT-Sicherheitsbedenken?

In der Praxis hat sich bewährt, Aufwand und Nutzen zu quantifizieren - beispielsweise durch Berechnung potenzieller Zeitersparnisse und Fehlerreduktion gegenüber dem Investitionsaufwand.

| Ideenkandidat | Nutzenpotenzial | Umsetzungsaufwand | Risiken | Priorität |

|---|---|---|---|---|

| Automatisierte Rechnungserfassung | Hoch | Niedrig | Gering | 1 |

| Urlaubsantrags-Workflow | Mittel | Niedrig | Gering | 2 |

| KI-gestützte Kundenkommunikation | Hoch | Hoch | Mittel | 3 |

Erkenntnis: Die klare Gewichtung verhindert, dass Ressourcen auf Ideen verwendet werden, deren Ertrag nicht im Verhältnis zum Aufwand steht.

Fazit: Die Priorisierung macht die Entscheidung nachvollziehbar und schafft Transparenz über die zu erwartenden Effizienzgewinne und Risiken.

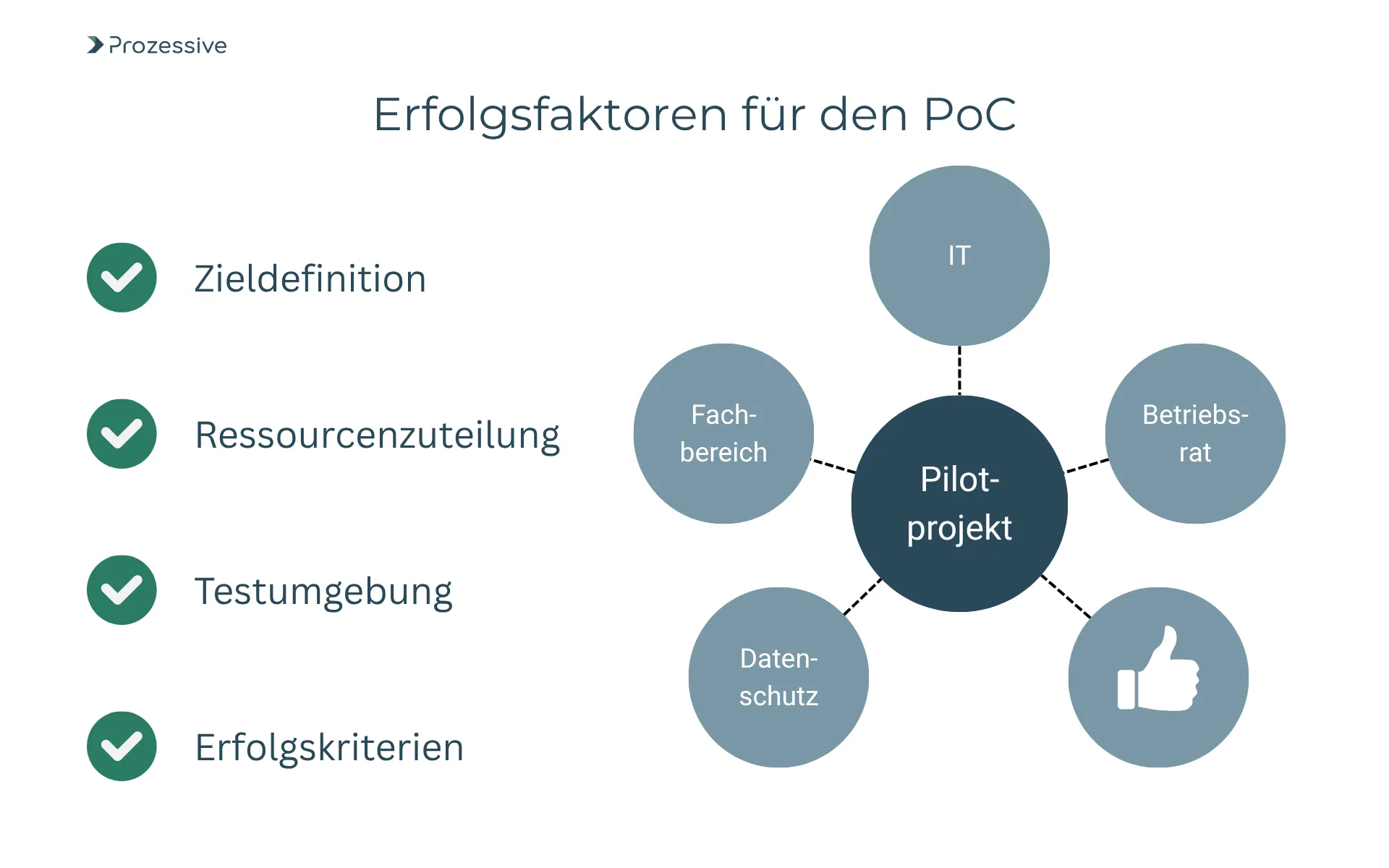

3. Proof of Concept & Pilotierung: Schnell und risikobewusst testen

Bevor Sie umfangreiche Ressourcen binden, empfiehlt sich ein schlankes Pilotprojekt oder Proof of Concept (PoC). Ziel ist, die Machbarkeit im realen Alltag unter Nachweis der relevanten Erfolgskriterien zu überprüfen.

Bewährt hat sich ein agiles Vorgehen, bei dem eine kleine Prozessstrecke - z.B. ein einzelner Genehmigungsworkflow im Einkauf - mit minimalem Umfang automatisiert wird. Wichtige Erfolgsfaktoren sind die frühzeitige Einbindung relevanter Stakeholder (Fachbereich, IT, Compliance, ggf. Betriebsrat), die Absicherung notwendiger Ressourcen (Testumgebung, Daten, Fachwissen) und ein klar definiertes Messraster für Erfolgskriterien (Zeitersparnis, Fehlerreduzierung, Nutzerfeedback).

Praxisbeispiel: In der Personalabteilung eines mittelständischen Unternehmens startete eine Pilotierung für automatisierte Urlaubsanträge. Beteiligte wurden systematisch geschult und Feedback nach jedem Prozessdurchlauf gesammelt. Bereits nach 6 Wochen brauchten die Verantwortlichen für die Genehmigung pro Antrag 70 % weniger Zeit.

Positives Feedback und nachweisbare Erfolge erleichtern die spätere Skalierung und verankern Akzeptanz im Team.

Zusammenfassung: Der PoC minimiert das Risiko Fehlinvestition und schafft Vertrauen in die neue Lösung, bevor eine umfassende Rollout-Entscheidung getroffen wird.

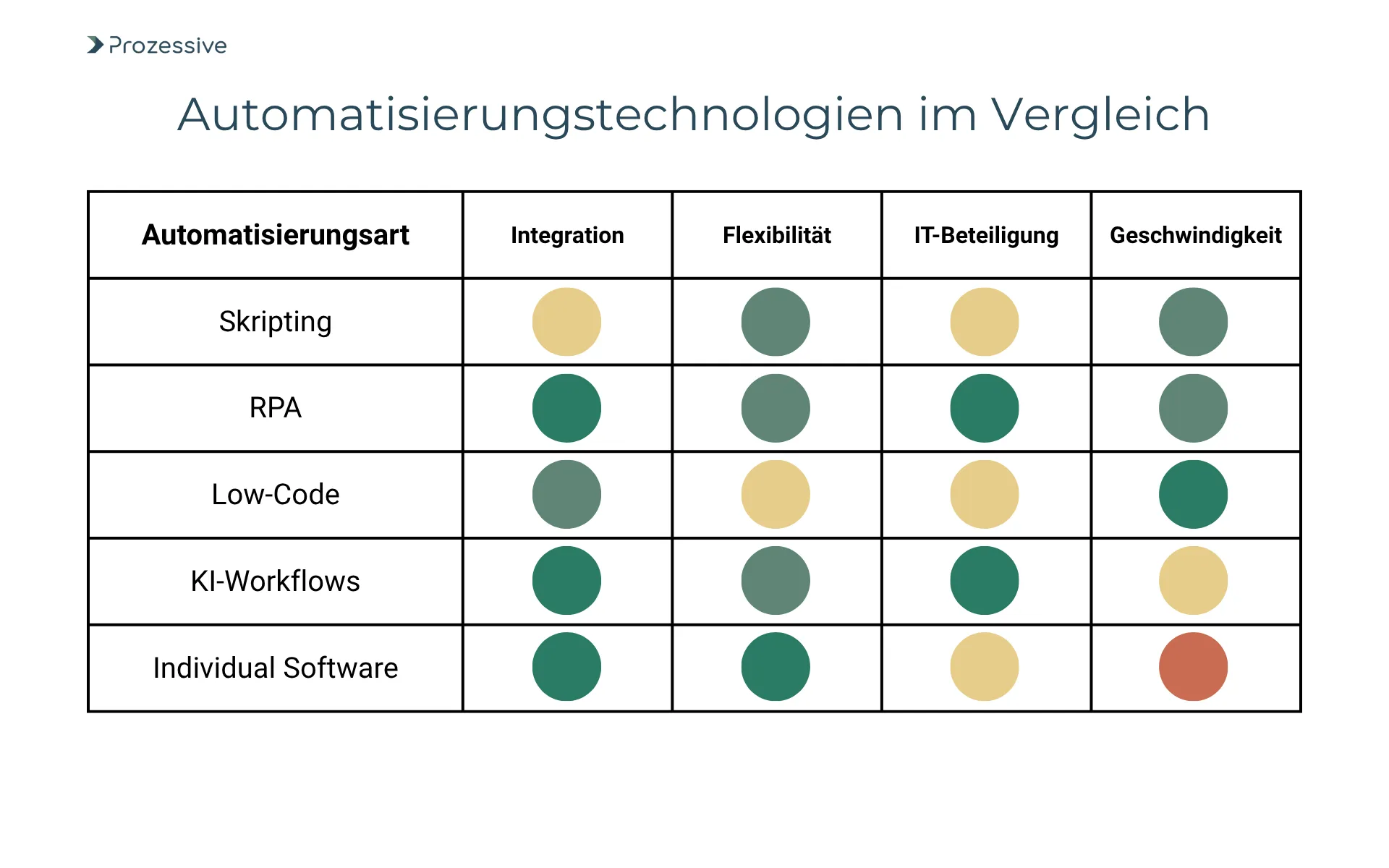

4. Umsetzung: Best Practices, Tools und Zusammenarbeit mit der IT

Mit erfolgreichen Pilotergebnissen folgt der nächste Schritt: die konsequente Umsetzung und Einbettung in den operativen Alltag. Dabei stehen nicht Technik, sondern Menschen, Prozesse und Schnittstellen im Vordergrund.

Moderne Automatisierungstools wie RPA (Robotic Process Automation), Low-Code-Plattformen oder Workflow-Engines bieten heute auch Fachbereichen die Möglichkeit, Prozesse ohne tiefe IT-Kenntnisse zu digitalisieren. Wichtig ist, Standards und Prozesse einzuhalten, was durch die Orientierung an CI/CD-Prinzipien (Continuous Integration/Continuous Delivery) gelingt: Änderungen werden regelmäßig getestet, dokumentiert und versioniert.

Auf zentrale Aspekte wie Sicherheit, Skalierbarkeit und Governance sollten Sie in enger Abstimmung mit der IT achten. Erfolgreiche Teams etablieren regelmäßige Austausche, klären frühzeitig, welche Systeme angebunden werden (z. B. SAP, CRM, E-Mail), und welche datenschutzrechtlichen Aspekte relevant sind.

Change Management sichert dauerhaften Erfolg: Eine gezielte Kommunikation der Vorteile, nachvollziehbare Entscheidungswege und Schulungen stellen sicher, dass Mitarbeiter nicht nur mitziehen, sondern Innovation(en) in der Fläche tragen.

Praxisbeispiel: Vertrieb und IT eines Unternehmens brachten einen halbautomatisierten Prozess für die Angebotserstellung an den Start. Während Fachanwender über eine Low-Code-Oberfläche Workflows anlegten, unterstützte die IT bei der Integration ins CRM. Die klare Rollenteilung ermöglichte eine schlanke Implementierung und reduzierte Fehler an Schnittstellen deutlich.

Schluss: Transparente Abstimmungen und kontinuierliche Verbesserungszyklen schaffen resilientere Lösungen und binden alle erforderlichen Kompetenzen ein.

5. Skalierung und nachhaltige Verankerung: Vom Piloten zur unternehmensweiten Lösung

Ist ein Prozess erfolgreich automatisiert, stellt sich die Frage nach der Übertragbarkeit und dauerhaften Wirksamkeit. Hier sind strukturierte Wissenssicherung, Prozess- und Fortschrittsmessung sowie Feedbackschleifen entscheidend.

Die Ergebnisse der Pilotphase fließen in ein skalierbares Framework ein; häufig werden Checklisten, Templates und Standardvorgehen entwickelt. Ein regelmäßiger Austausch - etwa in Form von Automatisierungs-Communities innerhalb des Unternehmens - unterstützt bereichsübergreifende Adaption und Weiterentwicklung.

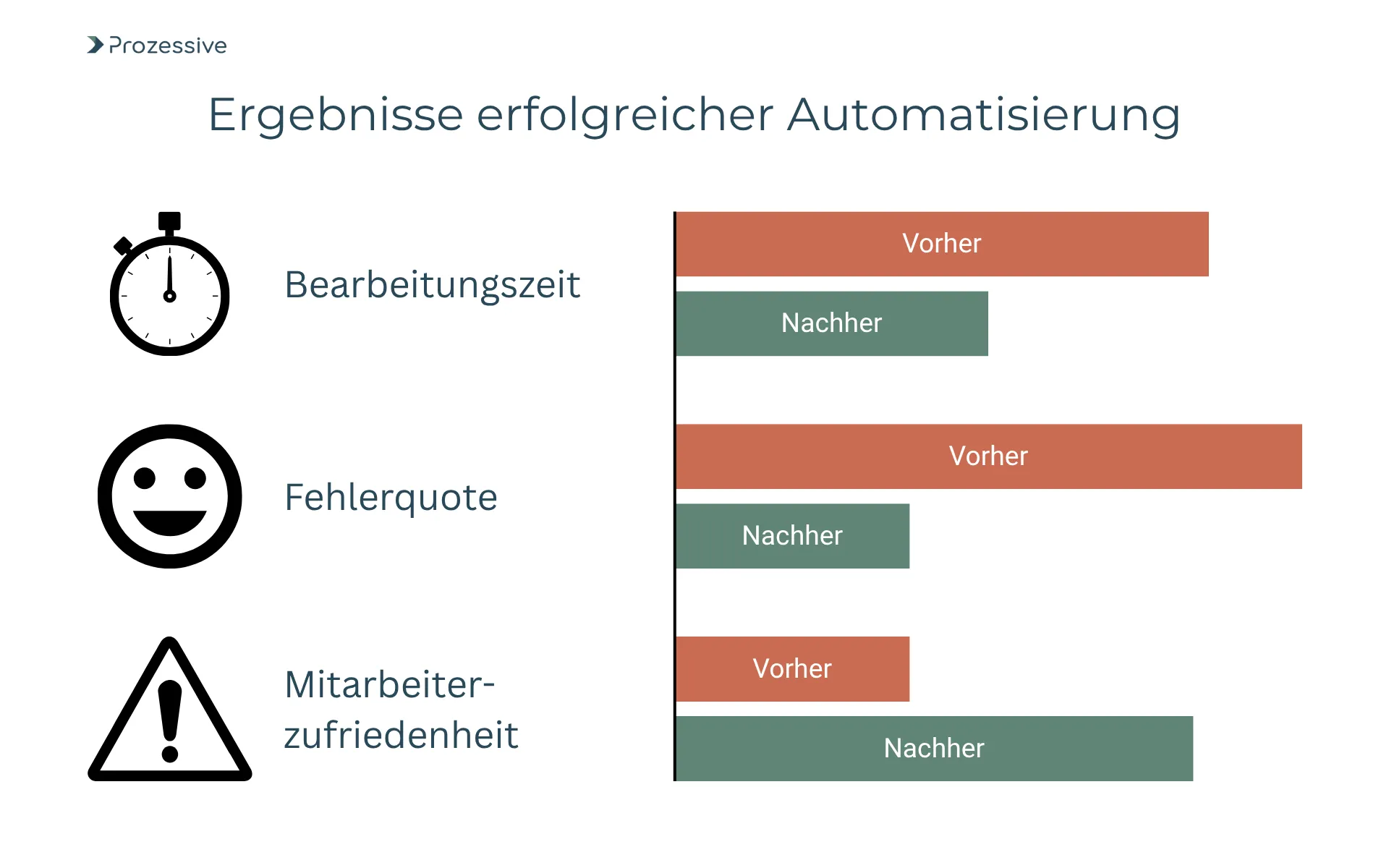

Messung der Effizienzgewinne ist essenziell: Legen Sie Kenngrößen (z. B. Bearbeitungszeiten, Fehlerquoten, Nutzerzufriedenheit) fest, berichten Sie transparent über Fortschritte und machen Sie Effekte sichtbar. So entsteht ein Kreislauf aus kontinuierlicher Optimierung, in dem neue Verbesserungspotenziale gezielt erschlossen werden können.

Praxisbeispiel: Nach Einführung eines automatisierten Rechnungseingangs in der Buchhaltung wurden Quartal für Quartal weitere Standorte eingebunden. Ein zentrales Dashboard zeigte allen Projektbeteiligten den Rückgang von Fehlern und Durchlaufzeiten an, was Zuspruch und Nachahmer begeisterte.

Reflexion: Nachhaltige Automatisierung lebt von Sichtbarkeit und aktiver Beteiligung - Erfolge sollten unternehmensweit geteilt und Erfahrungen dokumentiert werden.

Praxisbeispiele und Fallstudien

Um abstrakte Methoden greifbar zu machen, helfen reale Beispiele aus Fachabteilungen. Im Folgenden finden Sie einige anonymisierte Use Cases, die typische Herausforderungen, Lösungsansätze und erzielte Ergebnisse illustrieren.

Rechnungsprüfung im Einkauf

Herausforderung: Die manuelle Erfassung und Prüfung von Eingangsrechnungen führte zu Übertragungsfehlern, Verzögerungen und hohen Rückfragen.

Lösung: Einführung einer RPA-Lösung, die Rechnungsdaten automatisch aus E-Mails ausliest, mit Bestellungen vergleicht und im ERP-System verbucht. Ergänzend wurden manuelle Stichproben für Audit-Zwecke definiert.

Ergebnis: Bearbeitungszeiten sanken um 60 %, Fehler wurden um 80 % reduziert, Mitarbeitende konnten sich verstärkt auf Abstimmungen mit Lieferanten konzentrieren.

Automatisierte Urlaubsanträge im HR-Bereich

Herausforderung: Papierbasierte Urlaubsanträge verursachten Medienbrüche, Zeitverluste und Intransparenz beim Resturlaubsstand.

Lösung: Entwicklung eines digitalen Workflows über eine Low-Code-Plattform; Anbindung von Outlook-Kalendern und automatisierte Freigaben durch Vorgesetzte.

Ergebnis: Anträge werden vollautomatisch verarbeitet, Durchlaufzeiten um 70 % reduziert, Nachfragen seitens der Mitarbeitenden deutlich minimiert.

Kundenkommunikation und Ticketing

Herausforderung: Zunehmendes Volumen unterschiedlicher Kundenanfragen führte zu verzögerten Reaktionszeiten und unvollständigen Dokumentationen.

Lösung: KI-gestüztes Ticket-System bündelt Anfragen, kategorisiert sie automatisch und weist Tickets anhand hinterlegter Regeln den zuständigen Fachkräften zu.

Ergebnis: Die Bearbeitungsquote stieg um 30 %, die Kundenzufriedenheit verbesserte sich nachweisbar in Umfragen. Fehlerhafte Zuweisungen sanken auf nahezu null.

Risiken, Stolpersteine und Erfolgsfaktoren

Der Weg zur nachhaltigen Automatisierung bietet Chancen, birgt jedoch auch Risiken und typische Fallstricke. Eine realistische Auseinandersetzung damit schützt vor unnötigen Rückschlägen.

Kritische Stolpersteine:

- Fehlende Prozessklarheit und lückenhafte Dokumentation erschweren die Automatisierung grundlegend.

- Zu geringe Einbindung betroffener Fachkräfte führt zu geringer Akzeptanz oder an den Bedarfen vorbei entwickelten Lösungen.

- Technikfokus ohne Berücksichtigung organisatorischer Wechselwirkungen (Change Management, Governance) schränkt Wirkung und Nachhaltigkeit ein.

- Unterschätzter Test- und Migrationsaufwand, insbesondere bei Schnittstellenintegration oder Altsystemen.

Strategien zur Abminderung:

- Prozesse vorab vollständig erfassen, dokumentieren und Schwachstellen offenlegen

- Pilotphasen und Proof of Concept zur Fehlererkennung und Akzeptanzsicherung gezielt einsetzen

- Enge Abstimmung und feste Rollenverteilung mit der IT etablieren

- Standards und Leitfäden nutzen, Ergebnisse transparent messen und regelmäßig kommunizieren

- Offen für Anpassungen bleiben und das Lernen aus Misserfolgen aktiv fördern

Wichtige Erkenntnis: Kein Automatisierungsprojekt ist frei von Unwägbarkeiten. Flexibilität, Transparenz sowie die Bereitschaft, gemeinsam zu lernen, sind zentrale Erfolgsfaktoren.

Handlungsoptionen und Entscheidungshilfen für die Praxis

Die Fähigkeit, eigenständig Automatisierung anzustoßen und zu verankern, bietet Fachabteilungen heute echten Mehrwert. Damit Sie erfolgreich vorankommen, dienen folgende Handlungsoptionen als Orientierungsrahmen:

- Prozesse kritisch hinterfragen: Prüfen Sie Routinetätigkeiten regelmäßig auf Redundanzen, Fehlerhäufigkeit und Durchlaufzeiten. Nutzen Sie strukturierte Analysemethoden.

- Pilotieren statt perfektionieren: Starten Sie mit einem unkomplizierten Proof of Concept. Kleine, skalierbare Piloten minimieren Risiken und schaffen Vertrauen.

- Eng mit der IT kooperieren: Legen Sie Rollen klar fest und etablieren Sie regelmäßige Austausche. Berücksichtigen Sie frühzeitig Aspekte wie Datenschutz und Schnittstellen.

- Toolset gezielt wählen: Bevorzugen Sie Plattformen, die auch von Nicht-Technikern bedienbar sind (Low-Code/RPA). Dokumentieren Sie konsequent Änderungen und Erfolge.

- Effizienzgewinne messbar machen: Definieren Sie Kennzahlen, berichten Sie Fortschritte und machen Sie Erfolge sichtbar - intern wie extern.

Entscheidungshilfe: Automatisierung ist weniger eine Frage des „Ob“, sondern des „Wie“. Beginnen Sie mit lösungsorientierten, pragmatischen Schritten und lernen Sie entlang des Weges.

Abschließend lässt sich festhalten: Wer die genannten Schritte befolgt, schafft die Grundlage für dauerhaft wirksame Automatisierungslösungen, die Effizienzgewinne realisieren und Mitarbeiter nachhaltig entlasten. Verantwortungsvolles Vorgehen, kritische Reflexion und konsequente Einbindung aller Beteiligten sichern den Erfolg über bloße Einzelprojekte hinaus.