· Andreas Schwarz · Automatisierung & Workflows · 7 min read

Prozessintegration: Schnittstellen und API-Management als Erfolgsfaktoren

Effiziente Schnittstellen und ein strukturiertes API-Management sind Schlüssel zur Automatisierung und nachhaltigen Digitalisierung ihrer Geschäftsprozesse.

Teaser

Verzahnte Prozesse und gezielte Automatisierung sind nicht nur Effizienztreiber, sondern Voraussetzung für Wettbewerbsfähigkeit und Resilienz. Schnittstellen- und API-Management bilden das technische Rückgrat, um Datenflüsse systematisch zu steuern, Medienbrüche zu vermeiden und Potenziale digitaler Anwendungen zu heben. Dennoch zeigt die Praxis, dass insbesondere KMUs vor gewachsenen IT-Landschaften, Komplexitätsfallen und rechtlichen Hürden stehen. Dieser Artikel liefert Entscheidern einen klaren Kompass: Von den strategischen Grundüberlegungen bis zu konkreten Schritten auf dem Weg zur robusten Prozessintegration.

Prozessintegration: Schnittstellen und API-Management als Erfolgsfaktoren

API-Strategie in der Digitalisierung

Effiziente Digitalisierung steht und fällt mit der nahtlosen Zusammenarbeit von Systemen und Prozessen. Für kleine und mittlere Unternehmen sind moderne Schnittstellen nicht nur Kostensenker, sondern grundlegende Ermöglicher für automatisierte Workflows, Fehlervermeidung und datengetriebene Wertschöpfung. API-Management ist dabei mehr als technische Verwaltung - es verschafft Übersicht, Sicherheit und Flexibilität in einer zunehmend vernetzten Welt.

Veränderungsdruck kommt aus mehreren Richtungen: Kunden fordern digitale Services und Individualisierung, Lieferanten setzen auf automatisierte Bestellprozesse und Mitarbeiter erwarten intuitive, medienbruchfreie Tools. Gewachsene IT-Strukturen und Insellösungen machen saubere Datenflüsse jedoch oft zur Herausforderung. Wer die richtige Strategie findet, profitiert doppelt - durch Effizienzgewinne und eine höhere Anpassungsfähigkeit auf Marktveränderungen.

Die Entscheidung für oder gegen eine strukturierte Prozessintegration ist deshalb ein grundsätzlicher Wettbewerbsfaktor. Um Chancen und Risiken realitätsnah zu bewerten, beleuchtet dieser Leitfaden die wichtigsten Aspekte von API- und Schnittstellenmanagement, bietet einen Handlungsrahmen und zeigt Wege zur zukunftssicheren Automatisierung.

Markttrends und Status Quo: Herausforderungen auf dem Weg zur Integration

Weltweit setzen Unternehmen zunehmend auf Prozessautomatisierung und API-gesteuerte Anwendungslandschaften. In KMUs klafft jedoch häufig eine Lücke zwischen Anspruch und Umsetzung - nicht selten bleibt der Automatisierungsschub an Medienbrüchen oder fehlenden Talenten im IT-Bereich hängen.

Beispielhafte Stolpersteine:

- Historisch gewachsene IT-Systeme (ERP, CRM, Buchhaltung) sind oft nur eingeschränkt kompatibel mit modernen API-Lösungen.

- Daten verbleiben in Silos, Schnittstellen sind eigenentwickelt, unübersichtlich oder mangelhaft dokumentiert.

- IT- und Datenschutz-Regulatorik (DSGVO, IT-Sicherheitsgesetz) erzeugen Handlungsdruck - und zugleich Unsicherheit bezüglich Compliance und Haftung.

- Fachabteilungen und IT-Abteilung sprechen oft verschiedene Sprachen, was bei der Definition von API-Anforderungen und Schnittstellenprozessen Irritationen erzeugen kann.

Trotz hoher Erwartungen fehlt laut einer Bitkom-Umfrage (2024) in über 40 Prozent der KMUs ein strukturierter API-Einsatz. Viele Unternehmen agieren reaktiv und auspflasternd statt entlang einer klaren Roadmap - mit erhöhtem Aufwand und unterdurchschnittlichen Resultaten.

Erkenntnis: Ohne konsequente Prozessintegration und API-Strategie bleiben Digitalisierungspotenziale oft ungenutzt oder führen langfristig zu ineffizienten IT-Strukturen und höheren Folgekosten.

Begriffe, Grundlagen und Abgrenzungen

Klarheit bei Begriffen ist erfolgsentscheidend - nicht nur für die IT, sondern auch bei der strategischen Bewertung in der Geschäftsleitung.

- Prozessintegration bezeichnet die technische und organisatorische Verknüpfung von Geschäftsprozessen und IT-Systemen. Ziel ist ein reibungsloser, automatisierbarer Datenfluss ohne Medienbrüche.

- Schnittstelle (Interface) beschreibt allgemein ndie Übergabepunkte zwischen zwei Systemen - traditionell oft individuell programmiert, heute meist als standardisierte API umgesetzt.

- API (Application Programming Interface) ist eine klar definierte Schnittstelle, über die Anwendungen automatisiert Daten austauschen und Funktionen freigeben können - unabhängig von Ort, Programmiersprache oder Hersteller.

- API-Management umfasst den gesamten Lebenszyklus einer API (Entwicklung, Versionierung, Authentifizierung, Monitoring, Governance) und sorgt für Steuerbarkeit, Sicherheit und Wiederverwendbarkeit.

Abgrenzung zu klassischen Schnittstellen

| Kriterium | Klassische Schnittstellen | Moderne API-Architektur |

|---|---|---|

| Technologie | Punkt-zu-Punkt, oft spezifisch | REST, SOAP, GraphQL, etc. |

| Dokumentation | Häufig unzureichend | Standardisiert, offen |

| Pflegeaufwand | Hoch, fehleranfällig | Zentral steuerbar |

| Erweiterbarkeit | Eingeschränkt, teuer | Flexibel, modular |

| Sicherheit & Compliance | Meist nachgelagert | Integrierter Bestandteil |

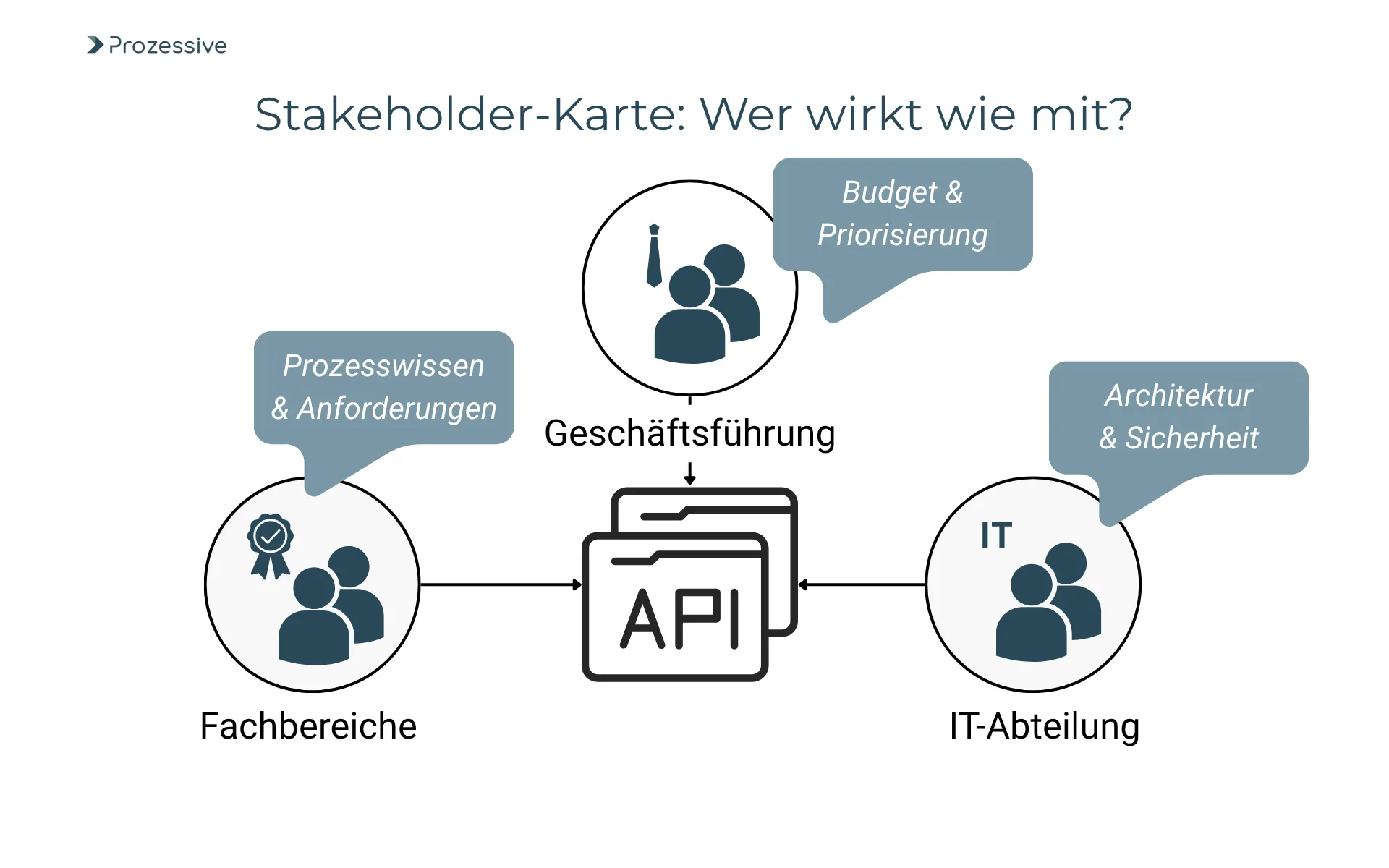

Stakeholder im Unternehmen

- Geschäftsführung (Budget, strategische Vorgaben)

- IT-Abteilung (Architektur, Support, Sicherung)

- Fachbereiche (Prozessverantwortung, Anwendungsnutzen)

Erkenntnis: Präzise Begriffsdefinitionen und ein gemeinsames Verständnis sind Basis für erfolgreiche Projekte und verhindern Missverständnisse sowie Reibungsverluste.

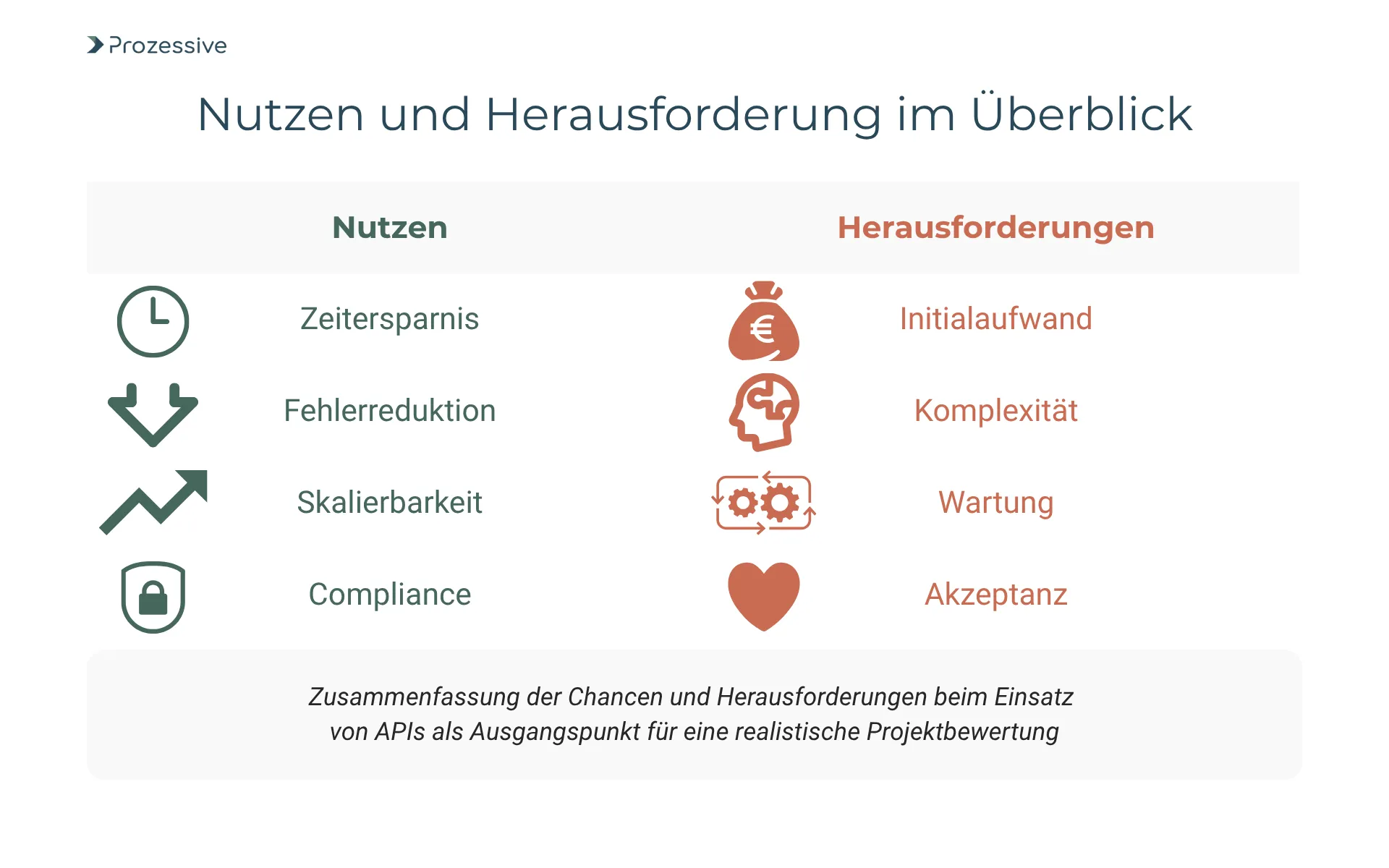

Nutzen und Aufwand realistisch bewerten

Objektive Kosten-Nutzen-Abwägungen bilden die Grundlage jeder Digitalisierungsentscheidung. Praxis und Studien wie der Digitalisierungsindex Mittelstand (2023) belegen, dass Prozessintegration besonders dann Effizienzvorteile bringt, wenn sie strukturiert geplant und umgesetzt wird.

Mögliche Effizienzgewinne

- Zeiteinsparung: Automatisierte Datenübernahme reduziert manuelle Schritte und Fehlerquellen (z.B. Eingaben zwischen Bestell- und Buchhaltungssystem).

- Fehlerreduktion: Medienbruchfreie Prozesse minimieren Übertragungsfehler, etwa durch automatische Validierungen und klar definierte Datentypen.

- Skalierbarkeit: Neue Systeme/Services lassen sich schneller integrieren - Einbindung von Partnern (z.B. Logistik) wird zum Standard und keine einmalige Sonderaktion.

- Compliance und Transparenz: Durch zentrales API-Management sind Datenschutz- und Sicherheitsanforderungen besser steuerbar und revisionssicher dokumentiert.

Typische Herausforderungen und Investitionshürden

- Initialaufwand: Umstellung auf API-gestützte Integration oft mit Investitionen in Know-how, Lizenzen und Fachberatung verbunden. Je nach Status der IT-Landschaft können Kosten im mittleren fünfstelligen Bereich entstehen.

- Komplexität: Veraltete Monolithen, individuelle Anpassungen und fehlender Überblick erhöhen Aufwand und verlängern Migrationsphasen.

- Betrieb und Wartung: Schnittstellen müssen dauerhaft gepflegt, aktualisiert und überwacht werden - insbesondere bei wachsendem Systemverbund.

- Akzeptanz: Prozessumstellungen erfordern fachliche Schulungen und laufende Kommunikation mit betroffenen Teams.

Praxisbeispiel: Produktionsbetrieb mit gewachsener IT-Landschaft

Ein Familienunternehmen im Maschinenbau steuert Bestellungen bisher manuell zwischen Warenwirtschaft und Disposition. Mit gezielter API-Integration automatisiert es die Auftragsübergabe, spart 20 Prozent Bearbeitungszeit und senkt die Fehlerquote. Gleichzeitig werden Compliance-Pflichten durch ein zentrales Schnittstellen-Repository besser erfüllt.

Erkenntnis: API-gestützte Integration erzeugt Automatisierungsvorteile, rechnet sich aber vor allem dann, wenn nach klarer Priorisierung in modularen Schritten vorgegangen wird.

Leitfaden: Schritt für Schritt zur robusten Prozessintegration

Die Einführung und konsequente Steuerung von Schnittstellen und APIs gleicht einem Change-Projekt. Der folgende Handlungsleitfaden gibt Orientierung - von der Bedarfsanalyse bis zum laufenden Betrieb:

1. Analysieren Sie die Digitalisierungsstrategie und Zielprozesse

- Welche manuellen Tätigkeiten verursachen Zeitverlust und Fehler?

- Gibt es abteilungsübergreifende Medienbrüche?

- Wo sind Compliance-Lücken erkennbar?

2. Systeminventur und Schnittstellenlandschaft dokumentieren

- Listen Sie bestehende Systeme, Schnittstellen und Dateiformate auf.

- Prüfen Sie proprietäre Lösungen und erheben Sie die Verbreitung von Eigenentwicklungen.

3. API-Bedarfe festlegen und priorisieren

- Welche Anwendungsfälle versprechen den höchsten Nutzen (z.B. Fakturierung, Reporting, Partneranbindung)?

- Wer sind Prozessverantwortliche und technische Eigentümer?

4. Lösungsszenarien und Partnerschaften bewerten

- Eigenentwicklung: Hohe Flexibilität, aber Know-how-intensiv und potentiell wartungsaufwändig.

- Externe Dienstleister: Reduziert Aufwand und Risiken, Bindung an Partner und deren Updates beachten.

- Hybride Ansätze: Branchenlösungen (z.B. für Handwerk, Handel) mit gezielten Eigenentwicklungen kombinieren.

- Low-Code/No-Code-Plattformen: Ermöglichen einfache Automatisierung, insbesondere für Standardprozesse. Begrenzte Individualisierung beachten.

| Option | Vorteile | Nachteile |

|---|---|---|

| Eigenentwicklung | Anpassungsfähig, individuell | Know-how-Aufwand, Wartung |

| Externe Dienstleister | Schnelle Umsetzung, Transfer Know-how | Abhängigkeit, Folgekosten |

| Hybrider Ansatz | Best of Both, Risikostreuung | Komplexe Steuerung |

| Low-/No-Code-Plattformen | Schnell, einfach, geringe Einstiegshürden | Begrenzte Modifikationen |

5. Projektmanagement, Governance und Kommunikation

- Definieren Sie Verantwortlichkeiten eindeutig.

- Stellen Sie dokumentierte Schnittstellen und API-Policies für den Betrieb bereit.

- Schulen Sie Fachteams und kommunizieren Sie regelmäßige Statusupdates.

6. Implementierung und Rollout

- Beginnen Sie mit klar abgegrenzten Pilotfällen, z.B. Automatisierung eines Berichtsprozesses.

- Führen Sie Monitoring und Frühwarnindikatoren für Störungen ein.

7. Laufender Betrieb und Optimierung

- Überwachen Sie Nutzung, Performance und Sicherheitsvorfälle zentral.

- Planen Sie regelmäßige Review- und Updatezyklen ein.

Checkliste

- Prozesse und Medienbrüche identifizieren

- IT-Landschaft und Schnittstellen erfassen

- Use Cases priorisieren

- Umsetzungsoption abwägen

- Projektbeteiligte und Rollen klären

- API- und Schnittstellen-Governance etablieren

- Erfolgsindikatoren und Monitoring definieren

Risiken und wie Sie diese minimieren

Jede technologische Erneuerung bringt Herausforderungen mit sich. Bei Prozessintegration und API-Management sind es insbesondere diese Risiken, die frühzeitig geprüft und adressiert werden sollten:

Integrationsaufwand und technische Komplexität

- Risiko: Unerwartete Anpassungsbedarfe in bestehenden Systemen.

- Antwort: Prototypen und Pilotprojekte, offene Schnittstellen und modularer Ausbau.

IT-Sicherheit und Datenschutz

- Risiko: Exponierte APIs können Einfallstore für Angriffe sein.

- Antwort: Verschlüsselung, rollenbasierte Zugriffskontrollen, regelmäßige Audits und Penetration-Tests.

Qualifikation und Know-how-Sicherung

- Risiko: Fehlendes API-Know-how hemmt Umsetzung und Betrieb.

- Antwort: Schulungen, Weiterbildungspartnerschaften, Einsatz von Low-Code-Tools.

Kostenentwicklung und Folgekosten

- Risiko: Unterschätzte Wartungs- und Upgradeaufwände.

- Antwort: Transparente Budgetierung, klare Lizenzmodelle, Service-Level-Agreements.

Erkenntnis: Risiken strukturiert zu steuern bewahrt vor späteren Kostenfallen und ungewollten Betriebsunterbrechungen.

Ausblick und Fazit: Prozessintegration als Zukunftsinvestition

API-Management und Prozessintegration entwickeln sich rasant - getrieben durch Automatisierung, KI und zunehmend offene Plattform-Ökosysteme. Viele Aufgaben lassen sich heute standardisiert abbilden, während sich individuelle Arbeiten stärker auf wertschöpfende Prozesse konzentrieren. Wer jetzt in eine flexible, skalierbare Schnittstellenstrategie investiert, kann regulatorische Anforderungen leichter erfüllen und flexibel auf neue Geschäftsmodelle reagieren.

Im Ergebnis gilt:

- Handlungsspielräume entstehen mit Transparenz: Ein vollständiger Überblick über Systeme und Datenflüsse ist die Basis für alle weiteren Schritte.

- Schnittstellen gezielt priorisieren: Fokussieren Sie auf Prozesse mit hohem Automatisierungspotenzial und realistischen Aufwand-Nutzen-Verhältnissen.

- API-Management professionell aufsetzen: Governance, Sicherheit und Monitoring nicht vernachlässigen.

- Kompetenz aufbauen - intern oder durch Partner: Investieren Sie in Know-how, um Abhängigkeiten zu minimieren und für künftige Skalierung gewappnet zu sein.

Eine durchdachte Prozessintegration mit modernem API-Management ermöglicht es KMUs, digitale Wertschöpfung effizient und sicher zu gestalten. Wer Risiken aktiv steuert, Stakeholder einbindet und pragmatisch vorgeht, schafft eine belastbare Basis für Automatisierung und nachhaltiges Wachstum. Strategische Planung, kontinuierliche Optimierung und Kompetenzaufbau sichern dabei den Erfolg, heute und in Zukunft.