· Andreas Schwarz · Trends & Impulse · 7 min read

Automatisierung im Mittelstand: Wie profitieren KMUs von KI-gestützten Workflows?

KI-gestützte Automatisierung eröffnet messbare Effizienz- und Skalierungsvorteile, bringt aber auch spezifische Herausforderungen im deutschen Mittelstand mit sich.

Teaser

Steigende Anforderungen an Effizienz und Skalierbarkeit stellen den deutschen Mittelstand vor neue Herausforderungen. Künstliche Intelligenz und automatisierte Workflows bieten konkrete Chancen, Arbeit klüger zu organisieren und Ressourcen gezielt einzusetzen. Die Einführung KI-gestützter Automatisierung muss dennoch sorgfältig abgewogen und geplant werden. Eine realistische Perspektive auf Aufwand, Nutzen und Risiken ist entscheidend, damit KMUs nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit aufbauen. Im Folgenden erhalten Sie einen kompakten Leitfaden zu Potenzialen, Praxisbeispielen und konkreten Umsetzungsstrategien.

Automatisierung im Mittelstand: Wie profitieren KMUs von KI-gestützten Workflows?

KMUs bilden das Rückgrat der deutschen Wirtschaft und stehen vor einem zunehmenden Wettbewerbsdruck. Digitale Transformation bleibt ein Schlüsselfaktor, doch sie verlangt nach pragmatischen Lösungen, um auch mit eingeschränkten Ressourcen Schritt zu halten. Die Automatisierung mit Hilfe von KI-gestützten Workflows gewinnt hier an Bedeutung und fordert Entscheider:innen, strategisch zu handeln und Risiken realistisch einzuschätzen. Welche Herausforderungen gilt es zu bewältigen, wo liegen die größten Potenziale und wie gelingt der Einstieg effizient?

Überblick: KI- und Automatisierungstrends

Die letzten Jahre zeigen einen klaren Trend: KI-Technologien und automatisierte Workflows halten verstärkt Einzug. Laut einer Bitkom-Studie nutzen bereits 14% der deutschen Unternehmen KI-Anwendungen, Tendenz steigend. Im Segment der KMUs bleibt der Anteil mit 8% noch verhalten, ein Großteil plant jedoch erste Piloten oder Evaluierungen. Die große Mehrheit sieht den größten Nutzen in abteilungsübergreifender Effizienzsteigerung und Skalierbarkeit, insbesondere in den Bereichen Buchhaltung, Kundenservice und Produktion.

Gleichzeitig stufen viele KMUs die Komplexität der Integration sowie Fragen der Datenqualität und IT-Sicherheit als primäre Hürden ein. Hinzu kommt der Mangel an Expertise im Bereich Data Science und KI-Management, was die Bereitschaft zur schnellen Transformation bremst.

Unübersehbar: Gesetzliche Vorgaben wie die KI-Verordnung der EU und steigende Anforderungen an Nachvollziehbarkeit und Datenschutz werden künftig die Rahmenbedingungen für die Nutzung von KI in Unternehmen weiter prägen.

Während das Potenzial für Effizienz und Skalierbarkeit groß ist, müssen KMUs technische, organisatorische und regulatorische Herausforderungen gezielt adressieren, um erfolgreich zu automatisieren.

Typische Anwendungsfelder: Wo profitieren KMUs konkret von KI-gestützter Automatisierung?

Die Automatisierung mit Hilfe von KI kann in vielen Bereichen Mehrwert schaffen. Hier einige besonders relevante Anwendungsgebiete im KMU-Kontext:

Buchhaltung und Finanzprozesse

Die automatisierte Verarbeitung von Rechnungen, Eingangsbelegen und Zahlungen erhöht Geschwindigkeit und Genauigkeit. Moderne Systeme erkennen automatisch Dokumententypen, extrahieren Daten, prüfen Belege und führen nahtlose Buchungen durch. Kleinere Unternehmen profitieren hier von erheblichen Zeit- und Kostenersparnissen sowie verringerten Fehlerquoten.

Personalmanagement und HR-Prozesse

KI-basierte Systeme können Bewerbungsprozesse automatisieren, Lebensläufe analysieren und vorqualifizieren sowie Urlaubs- oder Zeitmanagement vereinfachen. Dies setzt Ressourcen frei und fördert objektivere Entscheidungen.

Kundenservice

Chatbots und KI-unterstützte Helpdesk-Systeme sind in der Lage, Standardanfragen rund um die Uhr zu beantworten, Kundenanliegen intelligent zu priorisieren und Routineaufgaben vollständig zu übernehmen. So werden Mitarbeiter:innen entlastet und die Kundenzufriedenheit steigt messbar.

Produktion und Lieferketten

Automatisierte Prognosemodelle unterstützen Bedarfsplanung, Lagerhaltung, Wartungszyklen sowie Qualitätsmanagement. Predictive Maintenance beugt kostenintensiven Ausfällen vor und sorgt für einen reibungsloseren Produktionsfluss.

Abschließend: KMUs, die KI-gestützte Automatisierung passgenau auf ihre Geschäftsprozesse ausrichten, können Engpässe überwinden, Zeit sparen und die Effizienz auf ein neues Niveau heben.

Wie steigern KI und Automatisierung Effizienz, Skalierbarkeit und Wettbewerbsfähigkeit?

Die konkrete Wirkung von KI-gestützter Automatisierung auf Kennzahlen und Unternehmensentwicklung belegt, dass strategisch geplante Digitalisierung messbare Vorteile bringt. Eine Übersicht der zentralen Effekte:

Effizienzsteigerung

- Reduktion manueller Tätigkeiten führt zu geringeren Personalkosten

- Beschleunigte Durchlaufzeiten in Bearbeitung und Service

- Automatisierte Fehlererkennung senkt Korrekturaufwände und Nacharbeit

Skalierbarkeit

- Standardisierte Prozesse können schnell auf neue Geschäftsbereiche ausgedehnt werden

- Wachstum ohne proportionalen Personalaufwand wird ermöglicht

- Bessere Planbarkeit durch datenbasiertes Forecasting

Wettbewerbsfähigkeit

- Schnellere Reaktionszeiten beim Kunden

- Modernes Image als digital kompetenter Dienstleister

Tabelle: Wirkung von KI-Workflows

| Potenzial | Mögliche KPI-Steigerung | Praxisbeispiel |

|---|---|---|

| Kostenreduktion | -20% Prozesskosten | Buchhaltung, Verwaltung |

| Fehlerquote | -60% Eingabefehler | Datenübertragung |

| Bearbeitungszeit | -40% Abwicklung | Rechnungswesen |

| Response-Zeit im Service | -25% Reaktionszeit | Kundenservice, Chatbots |

| Produktionsausfall | -30% ungeplante Stillstände | Predictive Maintenance |

KI-gestützte Automatisierung bietet die Chance, Effizienzlücken zu schließen, Wachstum zu ermöglichen und den eigenen Marktanspruch zu sichern - vorausgesetzt, Lösungen werden kundenzentriert und mit Blick auf tatsächlichen Nutzen implementiert.

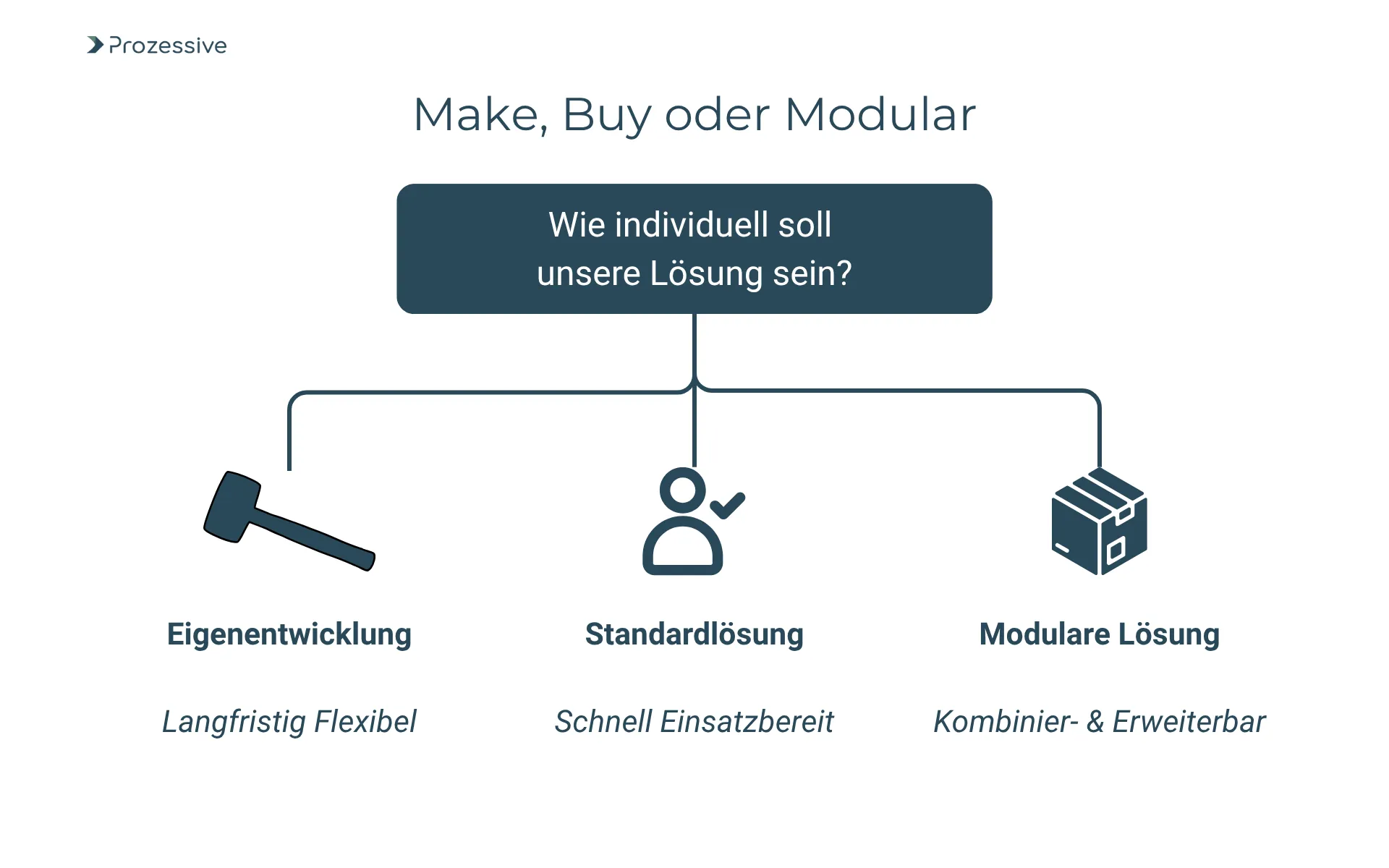

Make-or-Buy & Integrationswege: Herangehensweisen im Vergleich

Die Entscheidung, ob Automatisierungslösungen intern entwickelt oder externe Angebote genutzt werden sollen, steht zu Beginn jeder KI-Initiative. Die Optionen im Überblick:

1. Eigenentwicklung (Make)

- Vorteile: Maximale Anpassung an eigene Prozesse, volles Know-how im Unternehmen

- Nachteile: Hoher Initialaufwand, notwendige KI-Expertise oft nicht intern vorhanden, längere Time-to-Market

2. Kauf externer Lösungen (Buy)

- Vorteile: Schnellere Implementierung, geringerer Ressourceneinsatz, bewährte Lösungen mit Support

- Nachteile: Eingeschränkte Individualisierung, laufende Lizenzkosten, Abhängigkeit vom Anbieter

3. Modulare Lösungen

- Vorteile: Kombination aus Standardisierung und Erweiterbarkeit, flexible Skalierbarkeit

- Nachteile: Mögliche Schnittstellenprobleme, insbesondere bei gewachsenen Systemlandschaften

Vergleichstabelle: Integrationswege für KI-Workflows in KMUs

| Kriterium | Make (Eigenentwicklung) | Buy (Standardlösung) | Modulare Lösungen |

|---|---|---|---|

| Anpassungsfähigkeit | Hoch | Gering | Mittel |

| Implementierungszeit | Lang | Kurz | Mittel |

| Investitionskosten | Hoch | Mittel | Mittel |

| Betriebskosten | Mittel | Hoch (Lizenzen) | Mittel |

| IT-Knowhow intern | Erforderlich | Kaum erforderlich | Selektiv |

| Datenhoheit | Hoch | Variabel | Variabel |

Viele KMUs starten erfolgreich mit modularen, Cloud-basierten Lösungen und integrieren diese später in gewachsene IT-Landschaften. Eine offene Architektur erleichtert Anpassungen und stellt die Zukunftsfähigkeit sicher.

Jede Herangehensweise bringt spezifische Vorteile, erfordert aber eine ehrliche Einschätzung der eigenen IT- und Prozesskompetenzen sowie eine realistische Ressourcenplanung.

Realistische Aufwände, Kosten, Zeitrahmen und typische Stolpersteine

Die Einführung KI-gestützter Automatisierung benötigt eine gründliche Vorbereitung. Erfahrungsgemäß gliedern sich Kosten und Aufwände wie folgt:

Investitions- und Betriebskosten

- Pilotierung/Proof of Concept: 2.500 - 15.000 Euro (je nach Prozess)

- Lizenz- und Integrationskosten: 50 - 2.000 Euro/Monat (bei Kauf von Standardlösungen)

- Personalschulungen/Change-Workshops: 2.000 - 10.000 Euro

- Interne Ressourcenbindung: Ca. 0,2-1 FTE (Vollzeitäquivalent) im Verlauf der Einführungssprints

Zeitrahmen bis zur Wirkung

| Projektumfang | Durchschnittlicher Zeitrahmen |

|---|---|

| Pilotprojekt | 2 - 4 Monate |

| Teilprozess-Automatisierung | 3 - 8 Monate |

| Vollintegration | 9 - 24 Monate |

Häufige Stolpersteine

- Unklare Zieldefinition und mangelnde Prozesskenntnis

- Heterogene, schwer integrierbare IT-Landschaften

- Unzureichende Datenqualität für KI

- Fehleinschätzung von Personal- und Change-Aufwand

- Fehlende Berücksichtigung regulatorischer Rahmenbedingungen (z.B. DSGVO, EU KI-Verordnung)

Frühzeitige Einbindung von Fach- und IT-Teams, Prüfungen rechtlicher und datenschutzrelevanter Themen sowie ein schrittweises Vorgehen in möglichst überschaubaren Pilotbereichen sind geeignete Gegenmaßnahmen um diese Stolpersteine zu vermeiden. Darüber hinaus sind der Reifegrad der Organisation und die Klarheit über die eigenen Prozesse entscheidende Hebel für Erfolg und Kostenkontrolle der Organisation.

Ein stringenter Ansatz, der in Etappen plant, Verantwortlichkeiten klärt und sowohl technische als auch organisatorische Aspekte berücksichtigt, minimiert Risiken und ermöglicht nachhaltige Ergebnisse.

Vorteile, Risiken und Auswirkungen im Überblick

Die Tabelle zeigt, welche Chancen und Risiken bei Automatisierungsvorhaben im KMU-Umfeld bedacht werden sollten:

| Bereich | Vorteile | Risiken/Herausforderungen |

|---|---|---|

| Personal | Entlastung von Routinen, Qualifizierung für neue Aufgaben | Akzeptanzprobleme, Anpassungsbedarf Kompetenzen |

| Organisation | Klare, digitalisierte Workflows, Stärkung Innovationskultur | Reibungsverluste im Change, Koordinationsaufwand |

| Rechtssicherheit | Einhaltung regulatorischer Vorgaben durch systematische Prozesse | Anforderungen durch Datenschutz, Transparenzpflicht |

| IT-Security | Automatische Prüfung, geringeres Fehlerpotenzial | Neue Angriffspunkte (z.B. durch Cloud), Integrationsrisiken |

Die größte Wirkung erzielt Automatisierung dann, wenn Führung, IT und Fachbereiche gemeinsam auftreten und die Entwicklung als fortlaufenden Verbesserungsprozess etablieren. Ein offenes, partizipatives Vorgehen bietet den besten Schutz vor Akzeptanzbarrieren. Aufwand und Nutzen sind eng an realistische Erwartungen und die Fähigkeit zur kontinuierlichen Anpassung gekoppelt.

Handlungsmatrix und Empfehlungen: Erfolgreich zum KI-gestützten Workflow

Bevor Sie KI-basierte Automatisierung angehen, ist eine strukturierte Vorbereitung entscheidend. Nachfolgend finden Sie eine pragmatische Handlungsmatrix, die wesentliche Meilensteine und Monitoring-Ansätze bündelt.

Handlungsmatrix KI-Automatisierung für KMU

| Phase | Ziele/Fragen | Aufgaben & Fokus | Monitoring/Kennzahlen |

|---|---|---|---|

| Vorstudie/Analyse | Welche Prozesse bieten Quick Wins? | Prozess- & Bedarfsanalyse, Zieldefinition | Potenzial KPIs, Bereitschaft Team |

| Pilotierung | Wie funktioniert die Lösung live? | Umsetzung Testbereich, User-Feedback | Nutzungsraten, Fehlerquoten |

| Roll-out | Wie skalieren wir erfolgreich? | Integration weiterer Bereiche, Schulungen | Durchlaufzeiten, Akzeptanz |

| Optimierung | Was kann verbessert werden? | Kontinuierliches Monitoring und Anpassung | ROI, Mitarbeiterzufriedenheit |

Praktische Empfehlungen

- Prozesse analysieren und Prioritäten setzen

- Wählen Sie klar umrissene, repetitive Prozesse für den Einstieg - Erfolge sind hier schnell sichtbar und messbar.

- Pilotprojekte starten

- Kleine, klar abgegrenzte Pilotprojekte reduzieren Komplexität und sichern Erfahrungszuwachs.

- Interdisziplinäre Teams aufstellen

- Binden Sie Fachbereiche, IT und Datenschutzvertretende frühzeitig mit ein.

- Mitarbeiter:innen einbeziehen

- Veränderungen gemeinsam gestalten - das fördert Akzeptanz und Innovationskultur.

- Monitoring und Feedback etablieren

- Definieren Sie klare KPIs, werten Sie diese regelmäßig aus und passen Sie Maßnahmen iterativ an.

- Auf regulatorische Anforderungen achten

- Prüfen Sie datenschutzrechtliche Vorgaben und dokumentieren Sie Entscheidungen nachvollziehbar.

Der Weg zur KI-gestützten Automatisierung ist kein Sprint. Überschaubare Pilotvorhaben, strukturierte Integration und vorausschauendes Monitoring bieten den besten Rahmen, um Aufwand und Nutzen optimal auszubalancieren.