· Andreas Schwarz · Trends & Impulse · 9 min read

Kultur schlägt Code: Der wahre Erfolgsfaktor

Kultur entscheidet über den Erfolg der Prozessautomatisierung. Der Artikel zeigt praxisnahe Hebel, Governance und Schritte für Ihr Unternehmen.

Teaser

Erfolg und Scheitern von Prozessautomatisierung entscheidet sich selten am Quellcode allein. Entscheidend ist die Unternehmenskultur: Wie Teams führen, zusammenarbeiten und Verantwortung teilen. Dieser Artikel beschäftigt sich damit, worauf Ihr Unternehmen achten sollte. Sie bekommen klare Leitplanken zu Governance, Anreizen und Zusammenarbeit im Fachbereich, einen kompakten Umsetzungsfahrplan und realistische Einsatzfelder für Künstliche Intelligenz. Ziel ist, Automatisierung und Digitalisierung als Mittel zum Zweck zu nutzen: messbar, sicher und akzeptiert. So entsteht Wirkung, die bleibt und skaliert.

Kultur schlägt Code: Der wahre Erfolgsfaktor

Prozessautomatisierung verändert Abläufe, Rollen und Entscheidungen. Ob daraus Nutzen entsteht, entscheidet die Unternehmenskultur, nicht der Tech-Stack. Code ist notwendig, aber selten hinreichend. Werte, Führung und Anreize prägen die Akzeptanz im Fachbereich stärker als jede Plattform. Wo Ziele klar sind, Verantwortlichkeiten greifen und Lernen erlaubt ist, wirkt Automatisierung spürbar. Wo Silos, Misstrauen und unklare Zuständigkeiten dominieren, bleiben Tools ungenutzt. Künstliche Intelligenz verstärkt diesen Hebel: Sie schafft neue Möglichkeiten, braucht aber tragfähige Regeln und gelebte Zusammenarbeit.

Vorsicht ist berechtigt, doch sie darf nicht zur Blockade werden. Erfolgreiche Unternehmen übersetzen Prinzipien wie “Qualität vor Tempo” in klare Prüfpunkte und definierte Freigaben, statt sie als pauschales Nein zu leben. So verbinden sie Präzision mit Tempo. Das Ergebnis sind schnellere Durchlaufzeiten, geringere Fehlerquoten und zufriedenere Teams in denen Automatisierung entlastet, statt zu belasten.

Kultur schlägt Code, weil sie entscheidet, wie Technologie ausgewählt, eingeführt, akzeptiert, genutzt und weiterentwickelt wird.

Warum Kultur wichtig ist

Prozessautomatisierung scheitert selten an fehlender Technik. Sie scheitert an Unklarheit: unpräzise Ziele, wechselnde Prioritäten, fehlende Rollen. Akzeptanz entsteht, wenn Mitarbeitende wissen, was besser werden soll, wie Erfolg gemessen wird und wie ihre Arbeit sich verändert. Führung wirkt, wenn sie Entscheidungen vereinfacht, Hindernisse beseitigt und Ergebnisse anerkennt. Governance sichert Vertrauen, wenn sie Risiken adressiert, ohne Innovation zu lähmen. Kompetenzen wachsen, wenn Qualifizierung geplant ist und im Alltag Zeit dafür bleibt. So tragen KI, Digitalisierung und Automatisierung zur Befähigung Ihres Teams bei und werden nicht als leere Floskeln abgetan.

Kultur ist damit der Taktgeber für die Einführung: Sie bestimmt, wie cross-funktional gearbeitet wird, wie Konflikte zwischen IT, Fachbereich und Compliance gelöst werden und wie schnell man aus Fehlern lernt. Besonders in regulierten Umfeldern zählen dokumentierte Entscheidungen, nachvollziehbare Datenflüsse und klare Haftung. Wer diese Erwartungen von Beginn an in den Prozess einbaut, gewinnt Geschwindigkeit durch Klarheit. Die Technik liefert Optionen; die Kultur legt fest, welche genutzt werden.

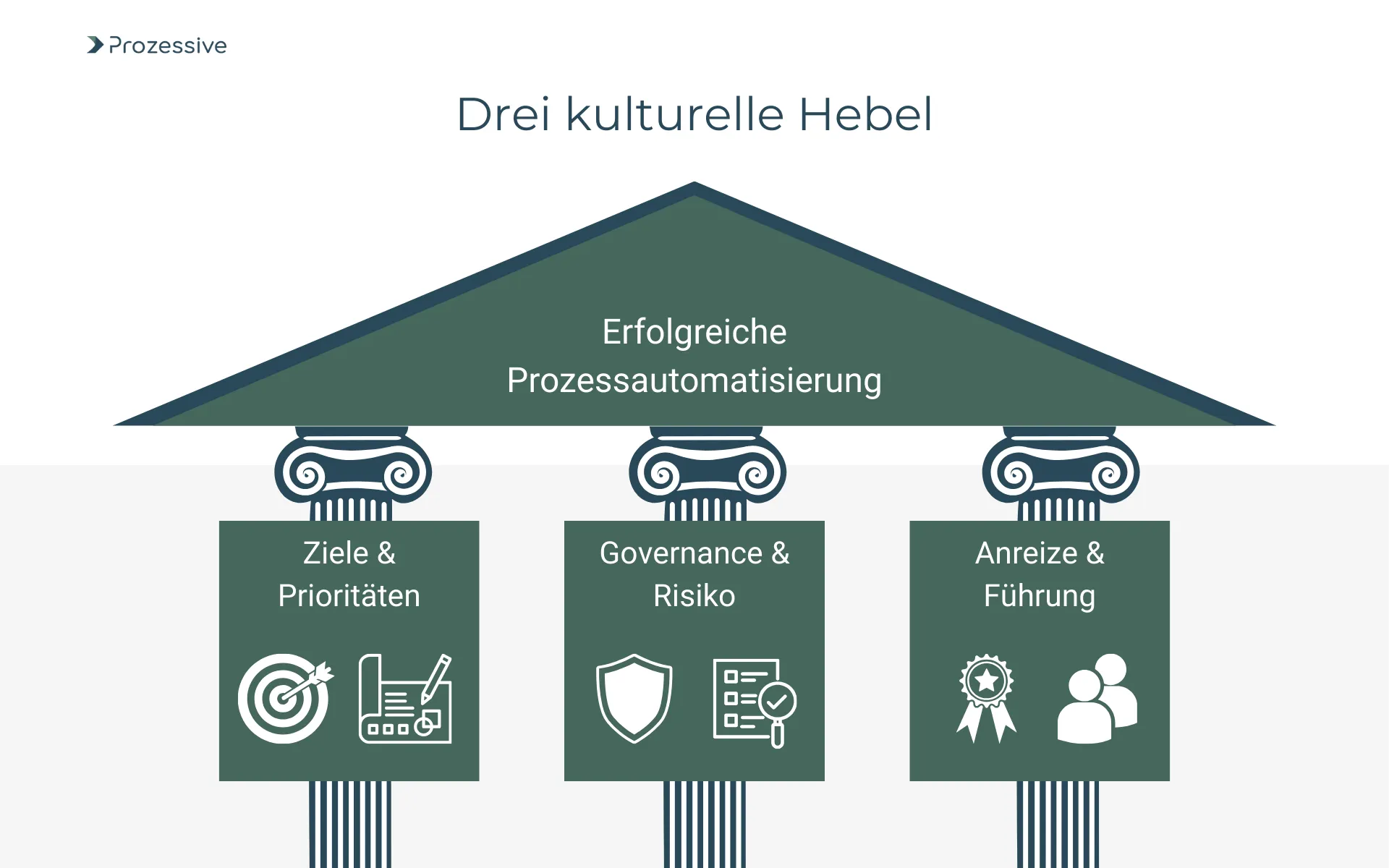

Was Entscheider steuern können: Rahmen, Anreize, Governance

Zielbilder und Prioritäten: Klarheit zu Prozessen, Ergebnissen, Verantwortlichkeiten

Ohne kompaktes Zielbild driften Automatisierungsinitiativen ab. Sinnvoll ist eine Prozesslandkarte mit 10-20 Kernprozessen, je Prozess ein messbares Ergebnis, ein Eigentümer und 3-5 Kennzahlen. Starten Sie mit kunden- oder mitarbeiternahem Nutzen wie Durchlaufzeit oder First-Time-Right. Legen Sie eine einfache Business-Logik fest: Welche Kosten fallen weg, welche Zeiten werden frei, welche Risiken sinken. Erfassen Sie Referenzwerte vier Wochen lang stabil, bevor Sie umbauen. So wird der Pilot zur Referenz, nicht zum Einzelfall. Transparenz reduziert dabei Diskussionen und schützt Ihre Budgets.

Governance und Risikokontrollen: Leitplanken zwischen IT, Fachbereich und Compliance

Wirksam ist Governance, wenn sie knapp, verständlich und durchsetzbar ist. Definieren Sie zentrale Leitplanken für Datenklassifikation, Zugriffe, IT-Sicherheit, Nachvollziehbarkeit und Betrieb. Legen Sie RACI-Rollen zwischen IT, Fachbereich und Compliance fest; wer entscheidet was in welchem Zeitfenster. Kleine Änderungen können schnell, risikoreiche mit aufwändigerem Prüfpfad umgesetzt werden. In DACH-Kontexten bewährt sich die frühzeitige Einbindung von Mitbestimmung, um Aufgabenveränderungen und Qualifizierung sauber zu regeln. So sichern Sie Vertrauen und Projekte verlieren weniger Zeit im Freigabezirkel.

Anreizsysteme und Führung: Verhalten ausrichten, Lernen belohnen

Anreize fördern die Akzeptanz. Wenn Bereiche nur anhand von Auslastung oder Fehlervermeidung optimiert und gemessen werden, blockieren sie Automatisierungsinitiativen. Richten Sie Zielvereinbarungen auf Prozessnutzen aus: Durchlaufzeit, Qualitätsniveau, Nutzungsrate. Schaffen Sie sichtbare Anerkennung für Teams, die Arbeit abgeben, statt sie zu horten.

Schaffen Sie beispielsweise Kapazität zur Weiterbildung aus den gewonnenen Prozesszeiten: Planen Sie 2-4 Stunden pro Woche für Qualifizierung und Verbesserungen ein. Oder führen Sie einen monatlichen “Entscheidertag” ein, an dem Zielkonflikte gelöst und Hindernisse ausgeräumt werden. So wird aus einer einmaligen “Tool-Einführung” echtes Arbeiten am System.

Akzeptanz im Fachbereich erhöhen

Akzeptanz beginnt nicht in der Schulung, sondern in der Mitgestaltung. Fachbereiche kennen Ausnahmen, Kundentakte und reale Engpässe. Wenn sie Prozesse mitdesignen, Standards mitformulieren und Tests an echten Fällen durchführen, sinkt die Skepsis. Verständliche Regeln, klare Rollen und erreichbarer Support im Alltag entscheiden über die Nutzung. Statt einer einmaligen große Schulung und System-Einführung hilft eine Folge kleiner, spürbarer Verbesserungen. Zeigen Sie, was entfällt, nicht nur, was hinzukommt. So entsteht Vertrauen in die Prozessautomatisierung und die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen.

Folgende Maßnahmen steigern maßgeblich die Akzeptanz:

- Gemeinsame Prozesslandkarten und Zielgrößen mit Eigentümern erstellen

- Rollen und Übergaben standardisieren, inkl. Eskalationswegen und Vertretungen

- Schulungen praxisnah gestalten, mit realen Fällen und Handlungsleitfäden

- Feedback-Zyklen alle 2-4 Wochen einplanen und Entscheidungen dokumentieren

- Change-Kommunikation anwendungsnah führen: Was ändert sich ab wann für wen?

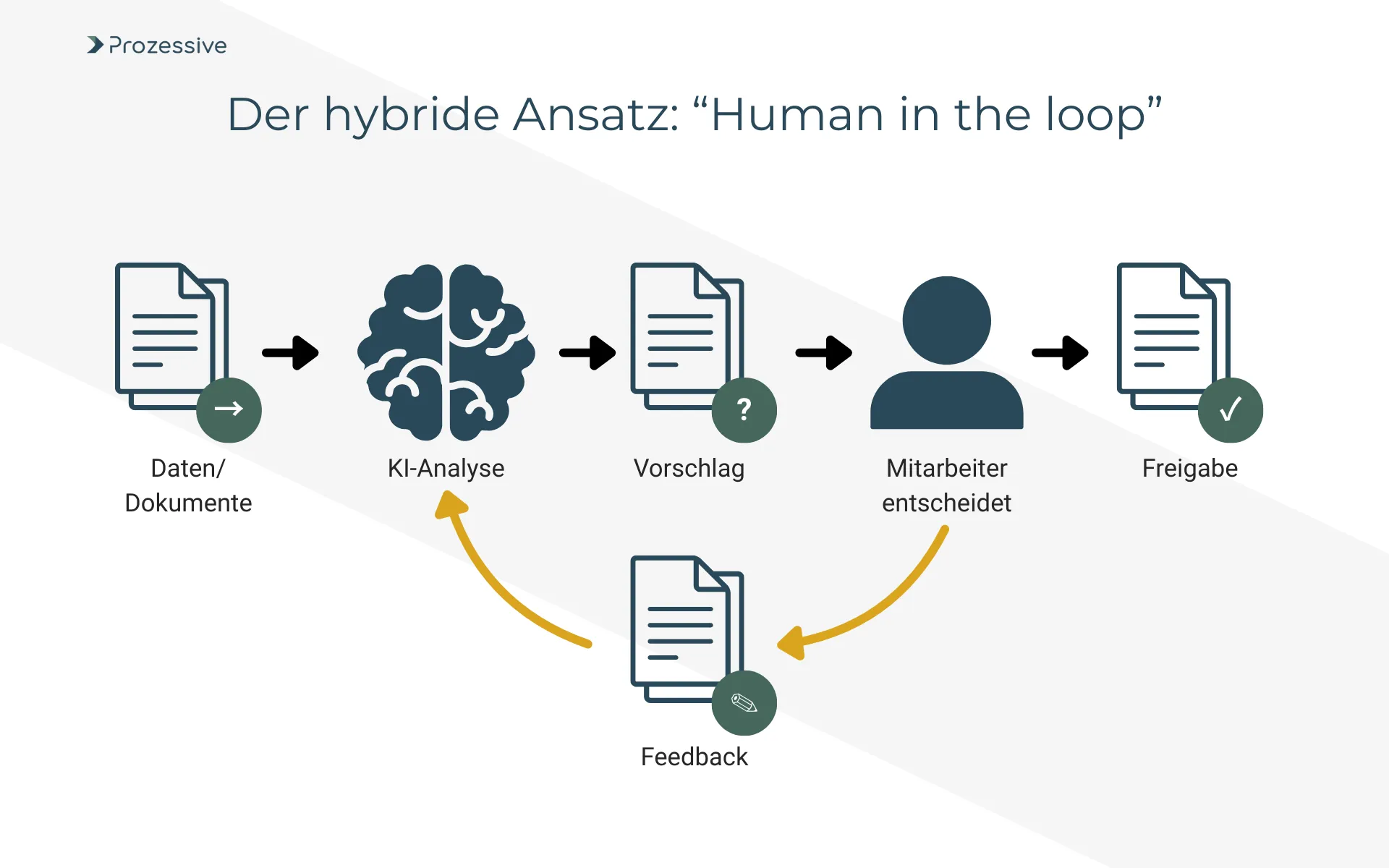

- Pilotierungen mit menschlicher Freigabe (“Human-in-the-Loop”) starten, Freigaben schrittweise erweitern

- Erfolgsmessung im Alltag sichtbar machen, z. B. öffentliche Dashboards

Akzeptanz lebt von der erlebten Entlastung. Wenn Tickets schneller durchlaufen, Nacharbeiten seltener werden und Zuständigkeiten klar sind, stabilisiert sich die Nutzung. Unterstützen Sie den Alltag: kurze Guides, definierte Ansprechpersonen, erreichbarer Support. Halten Sie die Regeln einfach und tragen Sie Ausnahmen sichtbar nach. Wo Fachbereiche schnell Wirkung sehen, wächst der Mut für anspruchsvollere Automatisierungen und für den Einsatz Künstlicher Intelligenz in ausgewählten Prozessschritten.

Citizen Development als Chance

Citizen Developer können Geschwindigkeit bringen, wenn die richtigen Leitplanken stehen. Low-Code und No-Code senken die Einstiegshürden, ersetzen aber nicht die professionelle IT. Geeignet sind klar umrissene, risikoarme Teilprozesse mit definierten Daten. Grenzen liegen bei Sicherheit, Skalierung, Integrationen und Wartbarkeit. Hilfreich sind ein Lösungskatalog, qualifizierende Schulungen, Code-Reviews durch IT und eine zentrale Komponenten-Bibliothek. So bleibt der Betrieb stabil, obwohl mehr Menschen Lösungen bauen. Für Ihr Unternehmen entsteht ein pragmatischer Weg, die Digitalisierung im Fachbereich voranzutreiben.

Die folgende Tabelle vergleicht einen zentralen und dezentralen Ansatz zur Einfürhung von Prozessautomatisierung mit einem gemischten “Citizen Developer”-Ansatz.

| Kriterium | Zentral | Dezentral | Gemischt |

|---|---|---|---|

| Geschwindigkeit | moderat, planbar | hoch, variabel | hoch, planbar |

| Risiko | gering, stark kontrolliert | höher, streuend | moderat, kontrolliert |

| Akzeptanz | mittel | hoch im Team | hoch, bereichsübergreifend |

| Skalierbarkeit | hoch, aber träge | begrenzt | hoch, balanciert |

| Aufwandsprofil | mehr initiale Planung | mehr Supportbedarf | ausgewogen |

| Governance-Bedarf | standardisiert | gezielte Leitplanken | klar definiert |

In der Praxis überzeugt der gemischte Ansatz: Fachbereiche entwickeln unter klaren Standards, die IT stellt Plattform, Komponenten, Qualitätssicherung und Betrieb. So wird Innovation nicht ausgebremst, und dennoch bleiben Sicherheit und Nachvollziehbarkeit gewährleistet. Wichtig ist eine “Bauherrenpflicht” im Fachbereich: Wer eine Lösung baut, verantwortet auch Pflege, Nutzungsraten und kontinuierliche Verbesserung. Diese Klarheit verhindert Schatten-IT und stärkt die gemeinsame Verantwortung für den Prozessnutzen.

Künstliche Intelligenz in der Prozessautomatisierung

Künstliche Intelligenz ist kein Allheilmittel. Sie entfaltet Wirkung in gut strukturierten und geeigneten Use Cases: Dokumentenverarbeitung (Eingangsrechnungen, Lieferscheine, Bestellungen), Klassifikation und Routing, Vorhersagen (Bedarf, Ausfallwahrscheinlichkeit), Assistenz für Sachbearbeitung und Qualitätssicherung. Realistisch sind hybride Abläufe mit menschlicher Interaktion (“Human-in-the-Loop”), in denen die KI Vorschläge macht, der Mensch freigibt und Abweichungen zurückspielt. Voraussetzungen sind saubere Daten, geklärte Rechte an Inhalten, definierte Aufbewahrung und kontinuierliches Monitoring. Nachvollziehbarkeit und ein Audit-Trail sind in Pflicht, werden aber oft vernachlässigt.

Erwartungen sollten bodenständig sein. In stabilen Teilprozessen sind 15-35 Prozent schnellere Durchlaufzeiten realistisch, Fehlerquoten sinken je nach Ausgangslage um 20-50 Prozent. Risiken entstehen durch Datenqualität und Abhängigkeit von Anbietern. Deshalb sollten schon von Beginn an Gegenmaßnahmen, wie strikte Datenpflege, KPI-Monitoring, Exit-Optionen und dokumentierte Freigaberichtlinien, bedacht und umgesetzt werden.

KI wirkt dann, wenn die Organisation die Ergebnisse versteht, Grenzen akzeptiert und Verantwortung klar verteilt.

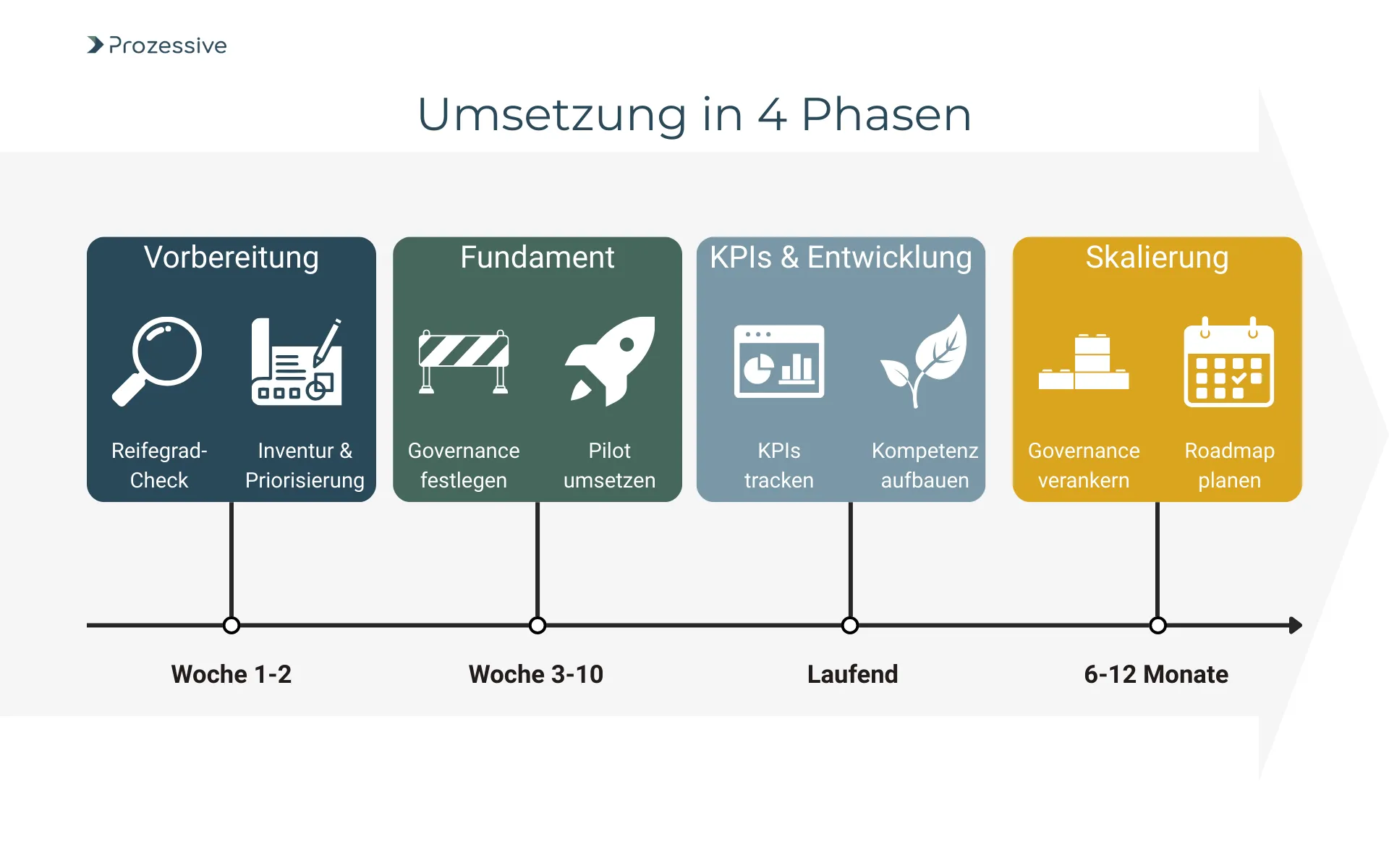

Umsetzungsfahrplan

Ein klarer Fahrplan hilft, Komplexität zu reduzieren und Ergebnisse zu sichern. Starten Sie klein, aber sichtbar. Wählen Sie einen Prozess mit hohem Schmerz und überschaubarem Risiko, und verankern Sie Governance von Beginn an. Halten Sie die Taktung hoch: kurze Sprints, klare Entscheidungen, regelmäßige Auswertung. Bauen Sie Kompetenzen parallel auf, statt sie nachzuliefern. Wichtig ist, Skalierung mitzudenken, ohne den Pilot zu überfrachten. So entsteht ein wiederholbares Modell für weitere Bereiche der Prozessautomatisierung.

- Reifegrad-Check: Ist-Stand von Prozessen, Daten, Kompetenzen und Governance erfassen

- Prozessinventur: 10-20 Kernprozesse mit Zielen, Eigentümern und Baselines definieren

- Priorisieren: Nutzen-Risiko-Matrix, ein Pilot mit klarer Abgrenzung wählen

- Leitplanken festlegen: Daten, Sicherheit, Freigaben, Dokumentation, RACI-Rollen

- Pilot umsetzen: 6-10 Wochen, Human-in-the-Loop, wöchentliche Auswertung

- KPIs tracken: Durchlaufzeit, First-Time-Right, Fehlerquote, Nutzungsrate, Zufriedenheit

- Kompetenzen aufbauen: Schulungen, Pairing IT-Fachbereich, Support-Struktur

- Governance verankern: Change on Rails, Komponentenbibliothek, Reviews

- Skalierung planen: Roadmap 6-12 Monate, Nutzen regelmäßig nachhalten

Mit diesem Ablauf wächst die Organisation in die neue Arbeitsweise hinein. Jede Iteration schärft Standards, verbessert Komponenten und vereinfacht Entscheidungen. So entstehen Skaleneffekte, ohne Qualität oder Sicherheit zu verlieren. Der Fahrplan ist bewusst schlank gehalten, damit er zu KMUs mit begrenzten Ressourcen passt und dennoch robuste Ergebnisse liefert.

Messbare Ergebnisse und Kennzahlen

Wirkung zeigt sich in wenigen Kern-KPIs. Auf Prozessebene zählen Durchlaufzeiten je Fall, First-Time-Right ohne Nacharbeit, Fehlerquoten, Liegezeiten an Übergaben und Nutzungsraten der Lösung. Auf Teamebene sind relevante Kennzahlen die Zufriedenheit im Fachbereich, wahrgenommene Entlastung und Qualifizierungsfortschritte. Finanzielle Effekte lassen sich als freigesetzte Zeit, vermiedene Ausgaben und reduzierte Risiken erfassen. Wichtig sind saubere Referenzwerte, ein kontrollierter Vergleich über mehrere Wochen und die Dokumentation von Prozessänderungen. So bleiben Erfolge nachvollziehbar statt gefühlt.

Folgende Erfahrungswerte helfen bei der Einordnung der Messgrößen: In administrativen Standardprozessen sind 20-40 Prozent kürzere Durchlaufzeiten erreichbar, wenn Engpässe konsequent adressiert und Ausnahmen standardisiert werden. First-Time-Right-Raten kkönnen bei klaren Eingangsregeln um 10-25 Prozentpunkte steigen. Nutzungsraten von 70-85 Prozent deuten auf akzeptierte Lösungen hin, darunter lohnt sich die detaillierte Ursachenanalyse. Für die Mitarbeiterzufriedenheit eignen sich kurze, wiederkehrende Befragungen mit 3-5 Fragen, ergänzt um frei formuliertes Feedback. Die Kombination aus harten und weichen Indikatoren ergibt ein belastbares Bild.

Fazit

Technik bietet Optionen, Kultur realisiert Nutzen. Wer Ziele präzisiert, Governance schlank hält und Anreize auf Prozessnutzen ausrichtet, schafft ein Umfeld, in dem Menschen Automatisierung als Chance wahrnehmen und nicht als Gegner. Künstliche Intelligenz und Automatisierung wirken dort, wo Fachbereiche mitgestalten und Verantwortung übernehmen.

Starten Sie pragmatisch und messbar. Definieren Sie jetzt ein gemeinsames Zielbild, wählen Sie einen Pilotprozess und legen Sie Governance-Leitplanken fest. Planen Sie die nächsten drei Iterationen mit klaren KPIs. So schlägt Kultur den Code und schafft sichtbare Wirkung für Ihr Unternehmen.