· Andreas Schwarz · Automatisierung & Workflows · 10 min read

Low-Hanging Fruits erkennen: Kleine Schritte, große Wirkung

Schnelle, risikoarme Automatisierungen identifizieren, messbar machen und in 90 Tagen live bringen.

Teaser

Suchen Sie einen pragmatischen Einstieg in die Prozessautomatisierung mit unmittelbarer Wirkung? Dieser Beitrag zeigt, wie Sie Low-Hanging Fruits erkennen, solide priorisieren und in 90 Tagen produktiv machen. Ohne Tool-Schlacht und mit sauberer Messung. Sie erhalten konkrete Kriterien, Beispiele aus Finance, HR, Kundenservice und Einkauf sowie eine kompakte Entscheidungslogik zu Künstlicher Intelligenz, RPA, Workflow und Low-Code. So starten Sie klein, liefern schnell und bauen tragfähige Standards für die Skalierung.

Low-Hanging Fruits erkennen: Kleine Schritte, große Wirkung

Warum Low-Hanging Fruits in der Prozessautomatisierung zählen

Kleine, klar umrissene Automatisierungen verschaffen Tempo, senken Risiken und schaffen Glaubwürdigkeit. Low-Hanging Fruits liefern zügig sichtbare Ergebnisse, ohne große Vorinvestitionen oder monatelange Abstimmungen. Sie helfen, in der Organisation Vertrauen aufzubauen, weil Nutzen und Aufwand transparent sind. Gleichzeitig schaffen sie Datenbasis und Lernkurve für anspruchsvollere Initiativen. Wer erste Quick Wins methodisch sauber liefert, legt den Grundstein für eine beherrschbare Digitalisierung mit wachsendem Portfolio.

Der rote Faden ist einfach: identifizieren, beweisbar verbessern, wiederverwenden. Prozessautomatisierung entfaltet ihre Wirkung, wenn sie an realen Engpässen ansetzt und nicht an ambitionierten Wunschlisten. Starten Sie dort, wo Messbarkeit, Verantwortung und Systemzugang gegeben sind. So vermeiden Sie Leerlauf, halten die Komplexität niedrig und können mit jedem Schritt die nächste Entscheidung besser fundieren.

Was gilt als Low-Hanging Fruit? Definition und Abgrenzung

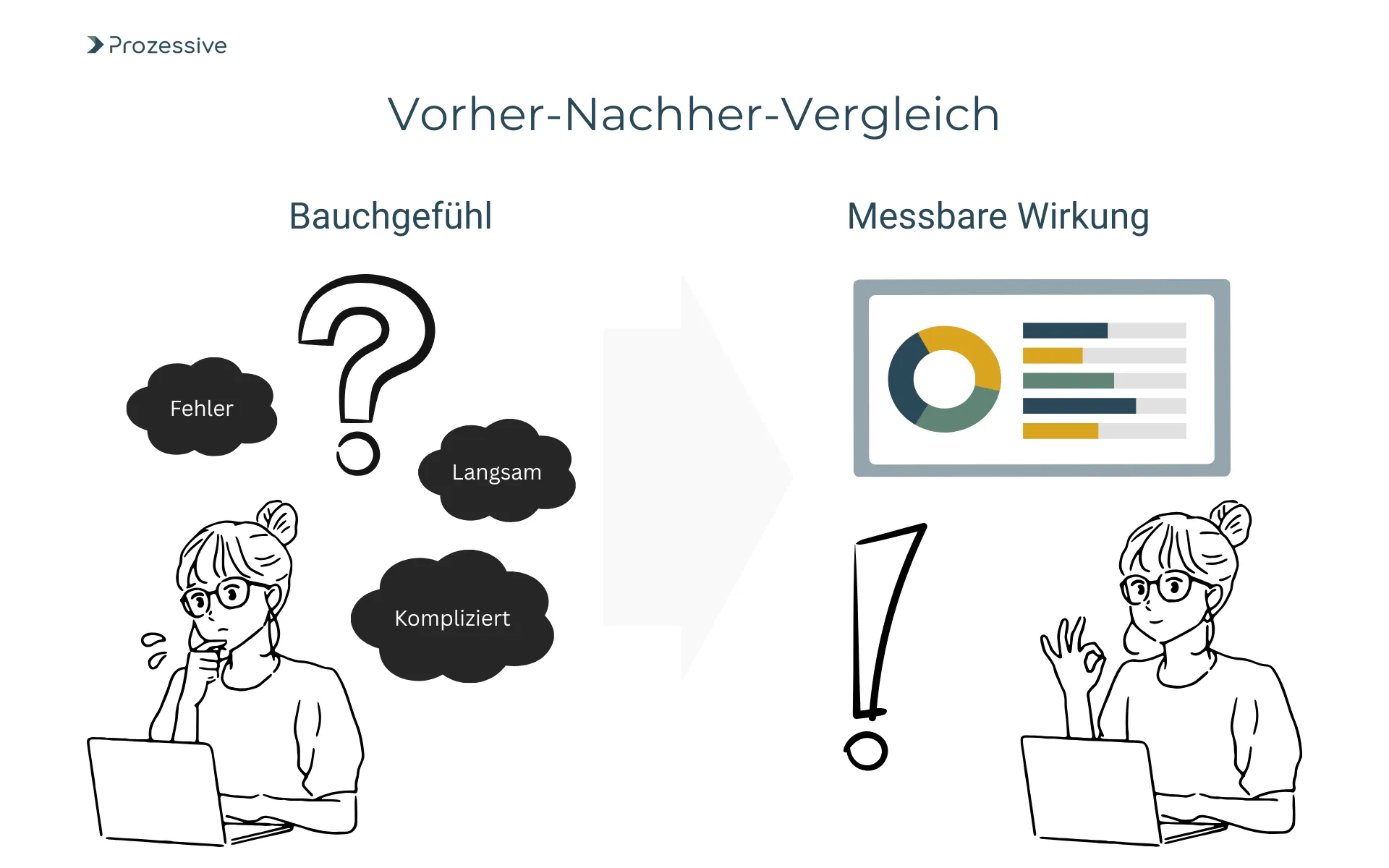

Eine Low-Hanging Fruit erfüllt drei Merkmale: schnelle Umsetzung, geringe Komplexität, klar messbarer Effekt. “Schnell” bedeutet im Regelfall Wochen statt Monate, inklusive Test und Einweisung. “Geringe Komplexität” heißt begrenzte Abhängigkeiten, überschaubare Varianten, stabile Regeln und erreichbare Systeme. Ein “Messbarer Effekt” liegt vor, wenn Kennzahlen wie Durchlaufzeit, Fehlerquote oder SLA-Erfüllung sauber erhoben werden können. So entsteht Verlässlichkeit statt Bauchgefühl.

Abzugrenzen sind große Transformationsvorhaben, bei denen Prozessdesign, Rollen und IT-Landschaft grundlegend geändert werden. Diese können sinnvoll sein, aber sie lassen sich selten in 90 Tagen belegen. Automatisierung von Teilaufgaben, die heute manuell und wiederkehrend sind, ist der schnellere Einstieg. Mit jedem Quick Win wächst das Verständnis, welche Schritte sich für Künstliche Intelligenz oder Low-Code-Workflows eignen, und welche besser im Redesign aufgehoben sind.

Die richtigen Kriterien zur Identifikation in Ihrem Prozessportfolio

Bevor Sie priorisieren, braucht es klare, prüfbare Kriterien. Entscheidend ist, dass sie auf Daten beruhen und im Fachbereich anschlussfähig sind. Zudem zählen Zugriffsrechte, Datenschutzpflichten und Mitbestimmung. Ziel ist nicht Perfektion, sondern eine robuste, nachvollziehbare Auswahl, die in kritischen Review-Runden standhält. So vermeiden Sie Debatten über Geschmack und fokussieren auf Evidenz. Die folgenden Kriterien haben sich im Alltag bewährt und lassen sich rasch erheben.

- Datenverfügbarkeit: Prozessvolumen, Zeiten, Fehlerrate, SLA-Daten liegen vor oder sind kurzfristig messbar.

- Volumen und Frequenz: hohe Wiederholungen pro Woche oder Monat, stabile Nachfrage, geringe Saisonalität.

- Varianz und Regelbasiertheit: wenige Varianten, klar definierte Wenn-Dann-Regeln oder verlässliche Entscheidungsbäume.

- Medienbrüche: manuelle Übertragungen zwischen Systemen, E-Mail-Anhänge, Copy-Paste, wiederkehrende Dateiimporte.

- Compliance- und Risikoprofil: geringe rechtliche Komplexität, beherrschbare DSGVO-Aspekte, auditierbare Schritte.

- Systemzugänglichkeit: Schnittstellen vorhanden oder stabiler UI-Zugriff, keine Sperren durch Rollenrechte.

- Fachbereichsbereitschaft: klare Verantwortung, benannte Nutzer, Zeitfenster für Tests und Abnahmen.

- Änderungsdynamik: seltene Regel- oder Layoutänderungen, Versionierung beherrschbar.

- Nutzenkonzentration: ein Engpass oder eine fehleranfällige Stelle mit breiter Auswirkung auf den Gesamtprozess.

Setzen Sie auf Transparenz: Dokumentieren Sie Bewertung, Annahmen und offene Punkte. So bleiben Entscheidungen nachvollziehbar und flexibel änderbar, wenn sich Daten ändern. Wählen Sie wenige, aber starke Kandidaten, statt eine lange Wunschliste. Der nächste Zyklus folgt ohnehin mit mehr Erkenntnissen und höherer Akzeptanz.

Low-Hanging Fruits entstehen dort, wo Daten, Verantwortung und Systemzugang klar sind, nicht dort, wo die größte Unzufriedenheit geäußert wird.

Beispielanwendungen: Wo sehe ich schnelle Effekte?

Im Rechnungswesen lassen sich Eingangsrechnungen vorsortieren, Plausibilitäten prüfen und Kontierungen vorschlagen. Kontenabstimmungen oder Mahnläufe profitieren von regelbasierten Prüfungen. In vielen Fällen sinken manuelle Korrekturen und Rückfragen spürbar, während Durchlaufzeiten um 10-25 Prozent sinken (Annahme).

In Controlling-Workflows helfen automatisierte Datenabzüge und Berichtsbündelung, die monatliche Routine zu stabilisieren und Medienbrüche zu reduzieren. Das erhöht die Verlässlichkeit der Zahlen und schafft Zeit für Analysen.

In der Personalabteilung sind Stammdatenpflege, Bescheinigungen und Onboarding-Abfolgen typische Kandidaten. Einheitliche Vorlagen und Datenprüfungen reduzieren Fehler, die First-Time-Right-Rate steigt um 10-20 Prozent.

Im Kundenservice verkürzen Klassifizierung, Routing und Antwortvorschläge die Reaktionszeit messbar.

Im Einkauf beschleunigen Bestellanlage und Lieferantenanlage mit Pflichtfeldprüfungen die Abwicklung.

IT-Teams mit Ticket-Triage und Passwort-Resets werden verlässlich entlastet. Wo sensible Daten vorliegen, sichern klare Berechtigungskonzepte und Protokollierung die Umsetzung.

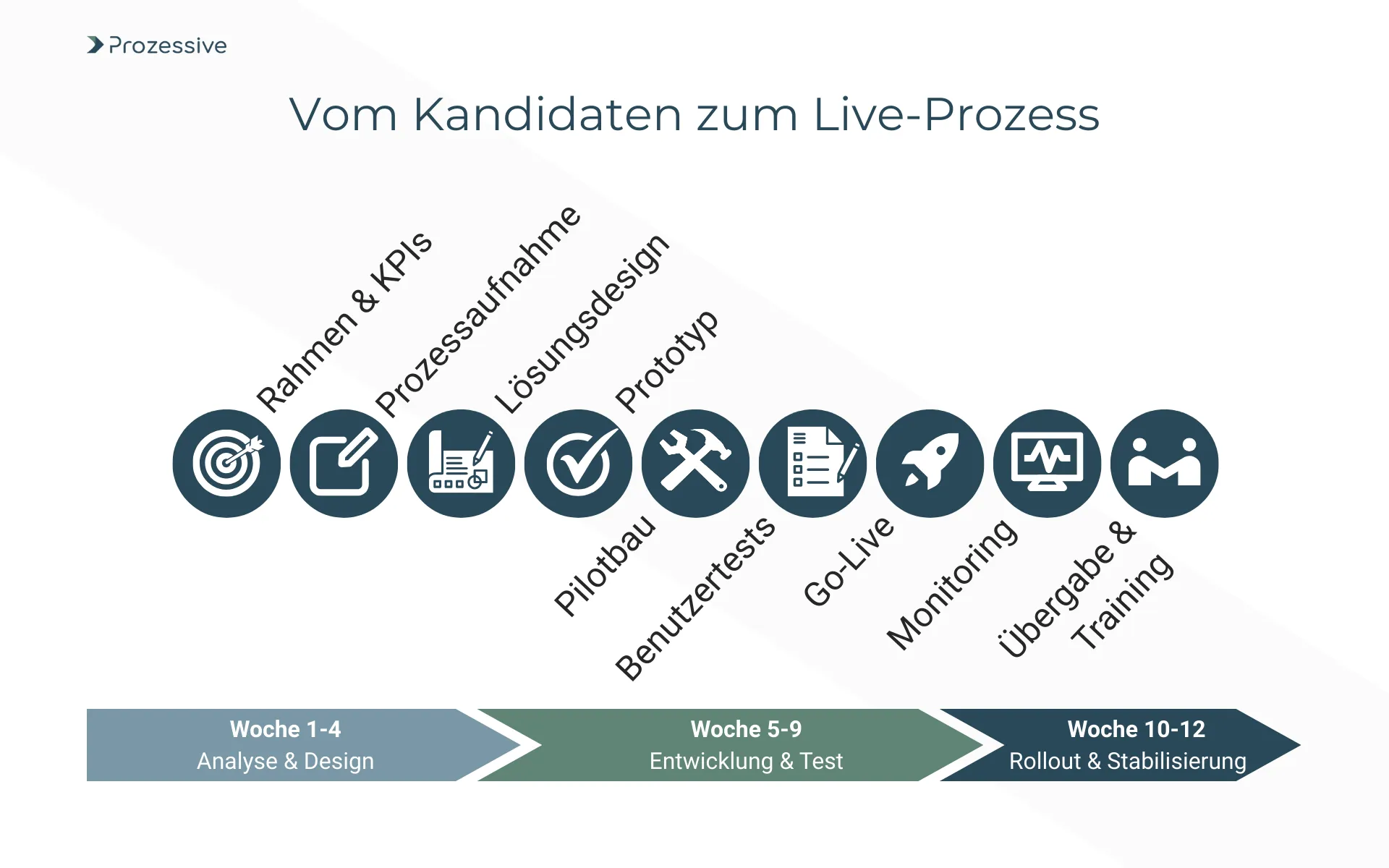

Von der Idee zum Pilot: Der 90-Tage-Fahrplan

Ein 90-Tage-Rahmen schafft Fokus: von der Idee bis zur stabilen Übergabe in den Betrieb. Entscheidend ist, in kurzen Schleifen zu arbeiten, mit klaren Abnahmen und getesteten Artefakten. Zeitkritisch sind Prozessaufnahme, Testdaten und Rollenrechte. Planen Sie Puffer für fachliche Klärungen ein, aber halten Sie den angedachten Rahmen ein. So bleibt die Umsetzungszeit im Rahmen und die Beteiligten sehen schnelle Fortschritte. Nach dem Go-live folgt eine kurze Beobachtungsphase, bevor die Lösung in den Regelbetrieb geht.

Ein 90-Tage-Rahmen schafft Fokus: von der Idee bis zur stabilen Übergabe in den Betrieb. Entscheidend ist, in kurzen Schleifen zu arbeiten, mit klaren Abnahmen und getesteten Artefakten. Zeitkritisch sind Prozessaufnahme, Testdaten und Rollenrechte. Planen Sie Puffer für fachliche Klärungen ein, aber halten Sie den angedachten Rahmen ein. So bleibt die Umsetzungszeit im Rahmen und die Beteiligten sehen schnelle Fortschritte. Nach dem Go-live folgt eine kurze Beobachtungsphase, bevor die Lösung in den Regelbetrieb geht.

- Rahmen und Annwendungsfall: Ziel, Umfang, Abgrenzung, KPIs, grobe Effektschätzung und Risiken dokumentieren.

- Prozessaufnahme und Beweisdatensatz: Ist-Ablauf, Varianten, Ausnahmen, 10-20 repräsentative Fälle als Testset sichern.

- Lösungsdesign: Zielbild, Entscheidungslogik, Schnittstellen, Rollen und Protokollierung festlegen, Datenschutz prüfen.

- Prototyp: kritische Pfade mit Echtdaten im sicheren Umfeld validieren, technische Machbarkeit belegen.

- Pilotbau: End-to-End-Umsetzung mit Logging, Fehlerbehandlung, Fallback und Monitoring.

- Benutzertests: fachliche Abnahme mit Schlüsselnutzern, Abnahme bezogen auf definierte KPIs und Akzeptanzkriterien.

- Go-live: abgestimmte Veröffentlichung, Rollback-Plan, Betriebsfreigabe.

- Beobachtungsphase und Übergabe: 2-4 Wochen enges Monitoring, Übergabe an Betrieb, klarer Verantwortungswechsel.

- Befähigung und Training: Kurzleitfäden, Schulungen, Kommunikationsbausteine, Supportpfad verankern.

Verankern Sie Lessons Learned unmittelbar nach dem Pilot. Kleine Templates für Rahmendefinition, Testfälle und Abnahmen beschleunigen den nächsten Durchlauf. Bewahren Sie die Artefakte versioniert auf, damit sie wiederverwendbar sind. Das stärkt die Portfoliofähigkeit und reduziert Vorlaufzeiten für zukünftige Vorhaben.

Nutzen messen und belegen

Messbarkeit ist der Unterschied zwischen Eindruck und Wirkung. Definieren Sie repräsentative Referenzwerte und halten Sie Datenschnittstellen stabil. Geeignete KPIs sind Durchlaufzeit Ende-zu-Ende, Bearbeitungszeit pro Fall, Fehlerquote, SLA-Erfüllung, First-Time-Right, FTE-Entlastung sowie direkte Prozesskosten. Ergänzen Sie Prozessqualität um Compliance- und Protokollierungsmetriken. So entsteht ein belastbares Bild aus Effizienz, Qualität und Risiko.

Erwarten Sie konservative Effekte und kennzeichnen Sie Schätzungen als Annahme. Prüfen Sie Effekte nach 4, 8 und 12 Wochen auf Stabilisierung. Wenn Abweichungen auftreten, analysieren Sie Ursachen und passen Regeln, Trainings oder Datenqualitätsmaßnahmen gezielt an.

Akzeptanz sichern: Fachbereich, Entscheider, Betriebsrat

Akzeptanz entsteht aus Beteiligung, Transparenz und Sicherheit. Binden Sie den Fachbereich früh in Rahmendefinition, Tests und Abnahme ein. Halten Sie Entscheider mit kurzen, faktenbasierten Statusmeldungen auf dem Laufenden. Im deutschen Kontext gehört der Betriebsrat frühzeitig an den Tisch, insbesondere wenn Arbeitsabläufe, Leistungsdaten oder Kontrollmöglichkeiten betroffen sind. Vereinbaren Sie klare Zwecke, Protokollierung, Zugriffskonzepte und Schulungsmaßnahmen. So entsteht Vertrauen in Nutzen und Grenzen der Lösung.

Die DSGVO verlangt Datenminimierung, Zweckbindung und nachvollziehbare Verarbeitung. Prüfen Sie, ob eine Datenschutz-Folgenabschätzung erforderlich ist, und dokumentieren Sie Rollen, Löschkonzepte und Auftragsverarbeitungen. Für Künstliche Intelligenz definieren Sie, welche Eingaben zulässig sind, wie Ausgaben geprüft werden und wie Entscheidungen nachvollziehbar bleiben. Kommunizieren Sie, was sich für Mitarbeitende konkret ändert und wo der Mensch im Prozess bleibt. Kurztrainings und klare Anlaufstellen senken Hürden im Alltag.

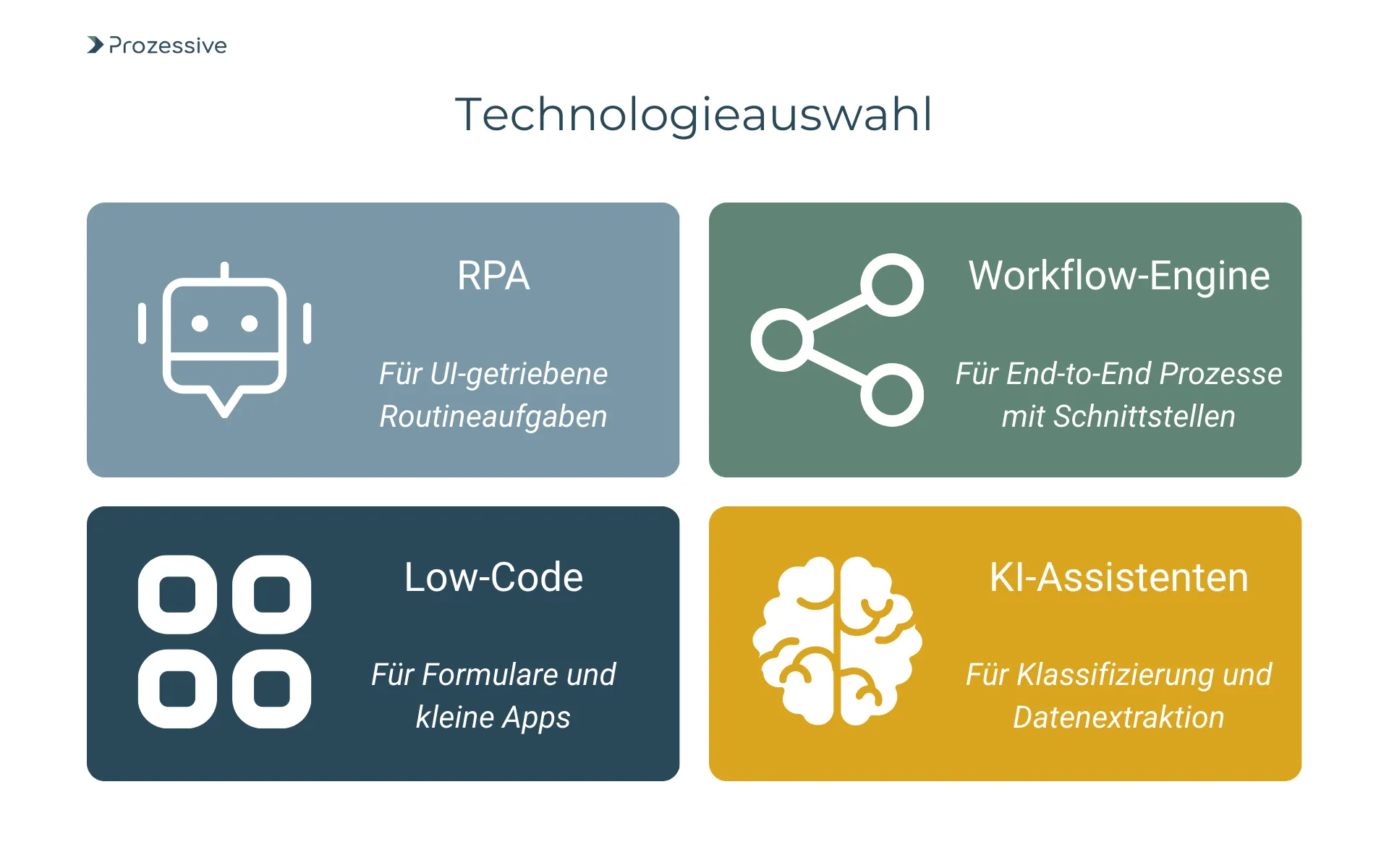

Technologiewahl ohne Tool-Schlacht

Technologie folgt dem Anwendungsfall - nicht umgekehrt. Prüfen Sie zuerst Entscheidungslogik, Datenlage, Systemzugang und Änderungsdynamik. Daraus leitet sich ab, ob eine regelbasierte Lösung genügt oder ob Künstliche Intelligenz Mehrwert stiftet. Wo stabile Schnittstellen verfügbar sind, überzeugt eine Workflow- oder Integrationslogik. Wenn nur die Oberfläche erreichbar ist, kann RPA zweckmäßig sein. Low-Code eignet sich für kleine Applikationslücken mit Formularen und Validierung. Wichtig ist, Langlebigkeit und Betriebsmodell mitzudenken.

| Option | Eignung | Aufwand | Nutzen | Risiken | Time-to-Value |

|---|---|---|---|---|---|

| RPA | UI-getriebene Routineaufgaben, stabile Oberflächen | gering-mittel | schnelle Entlastung | Bruch bei UI-Änderungen | kurz |

| Workflow-Engine | End-to-End-Orchestrierung mit Schnittstellen | mittel | robuste Skalierung | Integrationsaufwand | mittel |

| Low-Code | Formulare, Validierung, kleine Apps | gering-mittel | Lücken schließen | Schatten-IT, Governance | kurz-mittel |

| KI-Assistenten | Klassifizierung, Extraktion, Vorschläge | mittel | Flexibilität, Qualität | Erklärbarkeit, Datenrisiken | kurz-mittel |

Halten Sie die Architektur einfach und dokumentiert. Definieren Sie, wie Sie Versionen, Rollen, Protokollierung und Monitoring übergreifend behandeln. So bleibt die Lösung auditierbar und updatefähig. Entscheiden Sie bewusst, was zentral betrieben wird und was im Fachbereich verbleibt. Das verhindert spätere Reibung und erleichtert die Skalierung.

Risiken vermeiden, Skalierung ermöglichen

Typische Stolpersteine sind Overengineering, zu ambitionierter Gesamtrahmen, wackelige Daten, unklare Verantwortung und fehlende Governance. Vermeiden Sie Funktionsfülle zugunsten von Stabilität und Messbarkeit. Reduzieren Sie Varianten im ersten Schritt und verlagern Sie Sonderfälle auf spätere Iterationen. Stellen Sie sicher, dass Datenquellen gepflegt sind, und definieren Sie Eskalationswege für Ausnahmen. Legen Sie Verantwortlichkeiten im Fachbereich fest, mit klarer Zuordnung für Regeln, Testdaten und Abnahmen. So wird Qualität zur gemeinsamen Aufgabe.

Etablieren Sie eine leichte Governance: standardisierte Templates, wiederverwendbare Bausteine, Namenskonventionen und ein zentrales Monitoring. Prozessautomatisierung skaliert, wenn Bausteine portierbar sind und Teams auf Artefakte zugreifen können. Planen Sie regelmäßige Portfolio-Reviews, in denen Sie Effekte, Risiken und Roadmap priorisieren. Ergänzen Sie eine einfache Schulungsreihe für Schlüsselanwender, damit Know-how im Fachbereich entsteht. Das senkt Abhängigkeiten und beschleunigt Folgevorhaben.

Automatisieren Sie, was Sie verstehen und besitzen - nicht das, was am lautesten fordert.

Fazit

Low-Hanging Fruits sind der pragmatische Einstieg in eine beherrschbare Prozessautomatisierung. Sie kombinieren kurze Umsetzungszeiten, überschaubare Risiken und klare Messbarkeit. Mit fokussierten Kriterien, einem 90-Tage-Fahrplan und sauberer KPI-Logik belegen Sie Wirkung statt Absicht. Die Einbindung von Fachbereich, Entscheiderkreis und Betriebsrat stabilisiert Akzeptanz, während DSGVO-konforme Umsetzung Vertrauen schafft. Eine einfache, dokumentierte Technologieauswahl vermeidet Tool-Debatten und hält die Architektur schlank.

Starten Sie mit einem kleinen Portfolio aus drei Kandidaten und planen Sie den ersten Pilot verbindlich. Messen Sie Effekte nach, nutzen Sie wiederverwendbare Bausteine und schärfen Sie Ihre Kriterien iterativ. So wächst aus Quick Wins eine belastbare Strategie.

Handlungsimpuls: Prüfen Sie diese Woche zwei Prozesse auf Datenlage, Varianz und Medienbrüche und legen Sie das Scoping für Ihren 90-Tage-Pilot fest.