· Andreas Schwarz · Strategie & Analyse · 9 min read

Wie finde ich Automatisierungspotenziale?

Systematische Identifikation von Automatisierungspotenzialen schafft die Grundlage für agile, effiziente und zukunftssichere Unternehmensprozesse.

Teaser

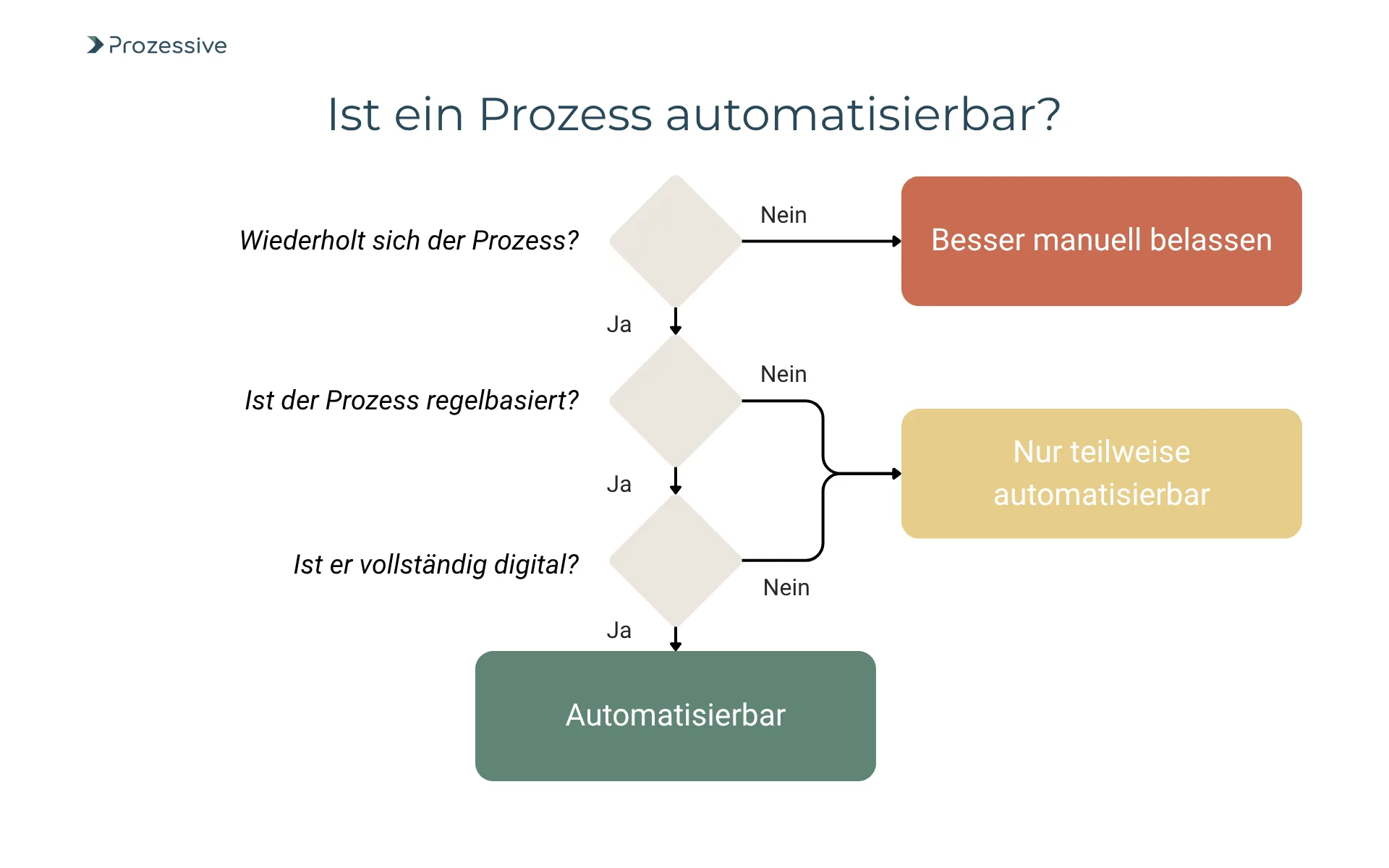

Wer Automatisierung ernsthaft nutzen will, muss zuerst eines tun: genau hinschauen. Denn nicht jeder Prozess ist geeignet und nicht jeder Aufwand lohnt sich. Dieser Beitrag zeigt Ihnen, wie Sie strukturiert und faktenbasiert die Potenziale in Ihrem Unternehmen erkennen: mit klaren Kriterien, bewährten Methoden und praktischen Tools. Ob durch Workshops, Interviews oder Process Mining: wer seine Prozesse wirklich versteht, kann gezielt Quick Wins identifizieren, Fehler reduzieren und Ressourcen freisetzen. Und genau das braucht es, wenn Automatisierung nicht nur Technologie sein soll, sondern strategisches Instrument für Skalierbarkeit und Zukunftsfähigkeit.

Wie finde ich potenzielle Automatisierungen?

Automatisierung als strategische Gestaltungsaufgabe

Automatisierung verändert grundlegend, wie Unternehmen arbeiten. Sie ist längst nicht mehr nur Technologiethema, sondern zentrale Grundlage für Effizienz, Geschwindigkeit und Skalierbarkeit in nahezu allen Branchen. Trotzdem bleibt die Frage, welche Prozesse wirklich geeignet sind, vielschichtig und verlangt nach systematischer Analyse. Wer Automatisierungspotenziale erkannt und erschlossen hat, optimiert nicht nur Kostenstrukturen, sondern reduziert Fehler, schafft mehr Transparenz und stärkt seine Wettbewerbsfähigkeit dauerhaft. Bei konsequenter Umsetzung entwickelt sich Automatisierung zu einem fortlaufenden Lernprozess, der das Unternehmen wandlungsfähiger und resilienter werden lässt.

Gerade auf C-Level oder im Bereich Strategie & Analyse zahlt sich ein strukturierter, faktenbasierter Ansatz aus. Es reicht nicht, bestehende Prozesse einfach “digitalisieren zu wollen”. Erst die wirkliche Kenntnis der Abläufe und ihrer Hebelwirkung für das Geschäft sorgt für saubere Entscheidungen: Wo bringt Automatisierung schnell messbare Vorteile? Wo ist sie langfristig erfolgskritisch? Und wo entstehen vielleicht sogar neue Fehlerquellen oder Risiken? Wer diese Fragen beantworten kann, legt das Fundament für eine zukunftssichere Organisation.

Tipp: Legen Sie klare Ziele und Möglichkeiten vorab offen: Wollen Sie mittelfristig Kosten senken, skalieren oder die Fehlerquote minimieren? So richten Sie den Blick gezielt auf Prozesse mit dem höchsten Mehrwert.

Strategische Bedeutung der Identifikation von Automatisierungspotenzialen

Unternehmen messen Automatisierung meist an Produktivitätszuwachs und Kostenreduktion - zu Recht, aber nicht ausschließlich. Der tatsächliche strategische Wert liegt tiefer: Effizienz, Ressourcenschonung und Skalierbarkeit geben Unternehmen Freiraum, um Innovation und bessere Steuerung voranzutreiben. Gleichzeitig reduziert Automatisierung manuelle Fehler, stärkt Qualität und Compliance, sorgt für konsistente Daten und schafft die Voraussetzung für datenbasierte Steuerung.

Automatisierungspotenziale zu erkennen, bedeutet, folgende Aspekte in Einklang zu bringen:

- Effizienzsteigerung: Prozesse werden schneller, zuverlässiger und mit klar messbarem Output.

- Fehlervermeidung: Automatisierte Abläufe sind weniger fehleranfällig und schaffen Nachvollziehbarkeit.

- Transparenz: Reproduzierbare Prozesse schaffen bessere Entscheidungsgrundlagen und ermöglichen Benchmarks.

- Wettbewerbsfähigkeit: Wer intelligente Automatisierung nutzt, nutzt Ressourcen besser und kann auf Marktveränderungen agiler reagieren.

Viele Unternehmen sehen Automatisierung noch zu technozentriert oder lediglich als Kostenhebel. Führende Organisationen entwickeln dagegen einen strategischen Automatisierungs-Kompass, der das Zusammenspiel aus Unternehmenszielen, Prozessen und Technologie bewertet. Dies erlaubt, Automatisierung nicht nur als einmaliges Optimierungsprojekt zu sehen, sondern als fortlaufenden Prozess im Management.

Do: Sichern Sie sich frühzeitig die Unterstützung des (Top-)Managements und kommunizieren Sie klare strategische Ziele.

Don’t: Verfolgen Sie Automatisierung nicht als Selbstzweck - reaktive Einzelmaßnahmen liefern meist nur kurzfristige Effekte.

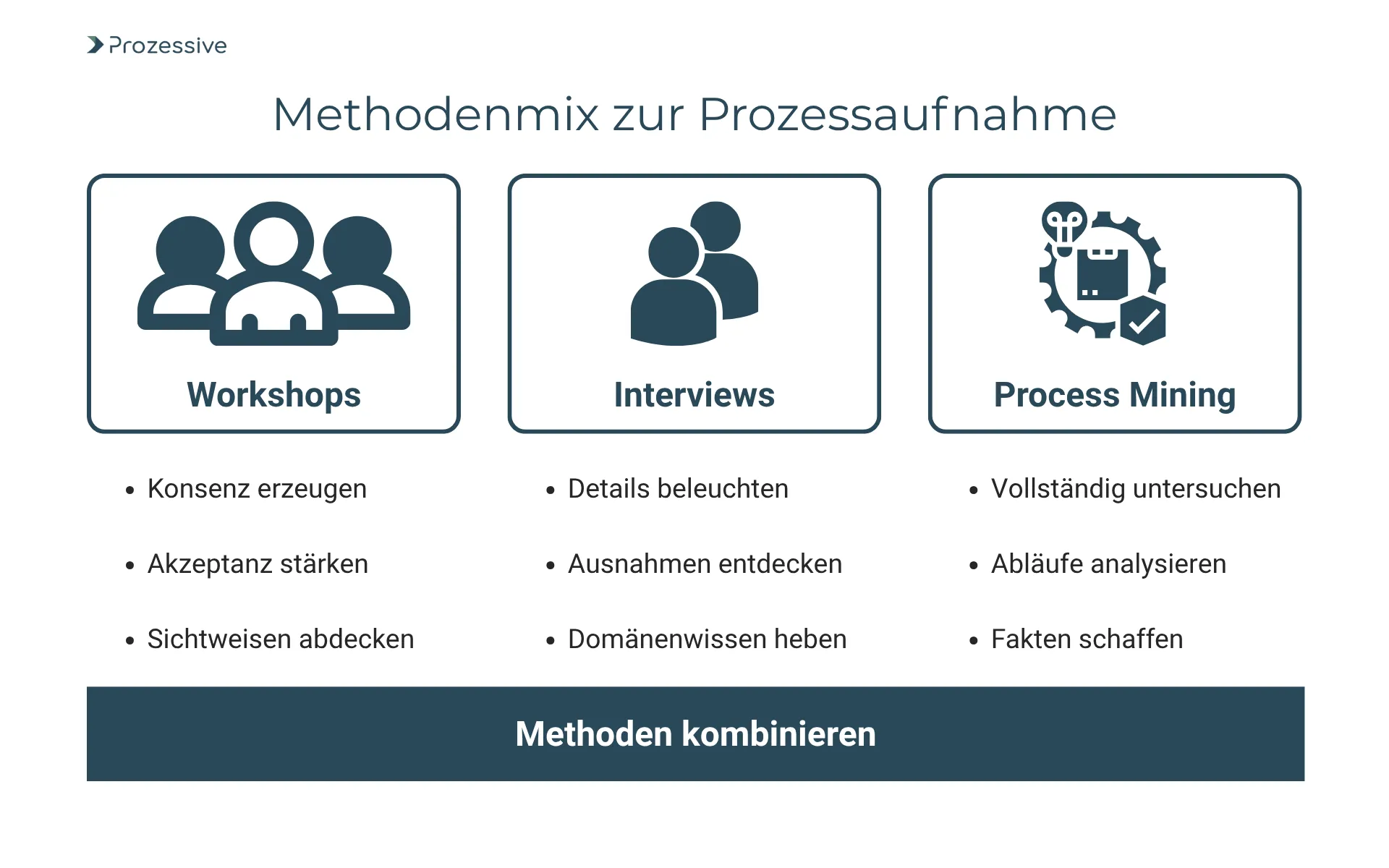

Methoden der Prozessaufnahme

Automatisierung beginnt mit der präzisen Kenntnis der eigenen Prozesse. Oft wissen Unternehmen erstaunlich wenig darüber, wie Aufgaben tatsächlich ablaufen - insbesondere über Abteilungs- und Systemgrenzen hinweg. Hier entscheidet eine gründliche Prozessaufnahme über den Erfolg.

Workshops sind sinnvoll, um gemeinsames Prozessverständnis zu erzeugen. Sie bieten Raum für Austausch, stärken die Akzeptanz und decken unterschiedliche Sichtweisen auf. In kleinen Gruppen können Abläufe Schritt für Schritt visualisiert werden - etwa mit Swimlane-Diagrammen oder Whiteboard-Tools.

Interviews mit Fachexperten, Prozessbeteiligten und Führungskräften beleuchten Details, Ausnahmen und verborgene Hürden. Sie sind besonders hilfreich, wenn Prozesse domänenspezifisch oder wenig dokumentiert sind. Ein strukturierter Interviewleitfaden sorgt dafür, dass alle relevanten Aspekte - von Abläufen über Schnittstellen bis zu Pain Points - erfasst werden.

Process Mining analysiert digitale Spuren (z. B. aus ERP-Systemen) vollautomatisch und objektiv. So lassen sich tatsächliche Ablaufvarianten, Engpässe und Schleifen erkennen. Process Mining bietet einen faktenbasierten, datengestützten Blick und zeigt auch unbeabsichtigte Prozessvarianten („Happy Path“ vs. „real gelebter Prozess“).

Transparenz ist unerlässlich: Erst wenn Abläufe offen und systematisch dokumentiert sind, wird sichtbar, wo repetitive, regelbasierte oder zeitintensive Aufgaben gemanagt werden. Nur dort ist Automatisierung sinnvoll und robust möglich.

Praxistipp: Kombinieren Sie Methoden, um ein umfassendes Bild zu bekommen. Ein reines Top-Down-Verständnis funktioniert selten. Beziehen Sie unbedingt die Prozessmitarbeitenden mit ein - sie kennen Detailabläufe, Ausnahmen und tägliche Herausforderungen am besten.

Bewertungskriterien zur Prozessauswahl

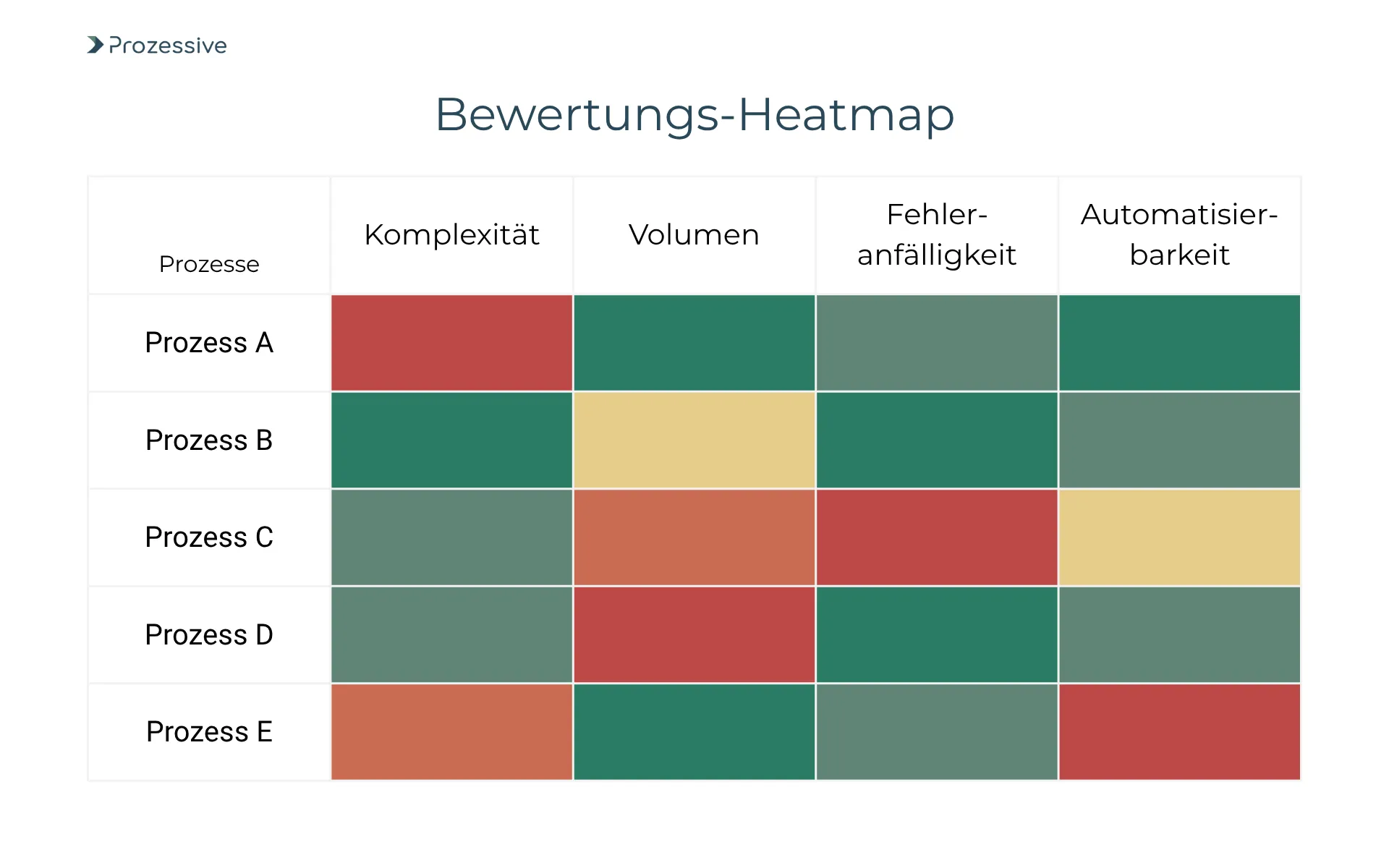

Nicht jeder Prozess eignet sich für die Automatisierung - die Auswahl entscheidet über Wirkung und Akzeptanz. Entscheidend ist ein transparentes Bewertungsmodell, das sowohl harte (z. B. Volumen, Kosten) als auch weiche Faktoren (z. B. Mitarbeiterakzeptanz, Veränderungsbereitschaft) berücksichtigt.

Folgende zentrale Kriterien sind branchenübergreifend relevant:

| Kriterium | Bedeutung |

|---|---|

| Komplexität | Je einfacher und strukturierter der Prozess, desto eher automatisierbar. Komplexe, nicht standardisierte Ausnahmen senken das Potenzial. |

| Volumen | Prozesse mit hohem Transaktionsvolumen bieten größten Hebel für Automatisierung. |

| Fehleranfälligkeit | Hohe manuelle Fehlerquote begünstigt Automatisierung: Qualität und Konsistenz steigen. |

| Automatisierbarkeit | Wie klar sind Regeln/Entscheidungen? Viele Medienbrüche oder Fachwissen erfordern manuelle Eingriffe. |

| Regulatorik | Müssen regulatorische Anforderungen vollumfänglich erfüllt werden? |

| Wirtschaftlicher Impact | Rechnen sich Entwicklung und Umsetzung (ROI, Amortisation, potenzielle Einsparungen)? |

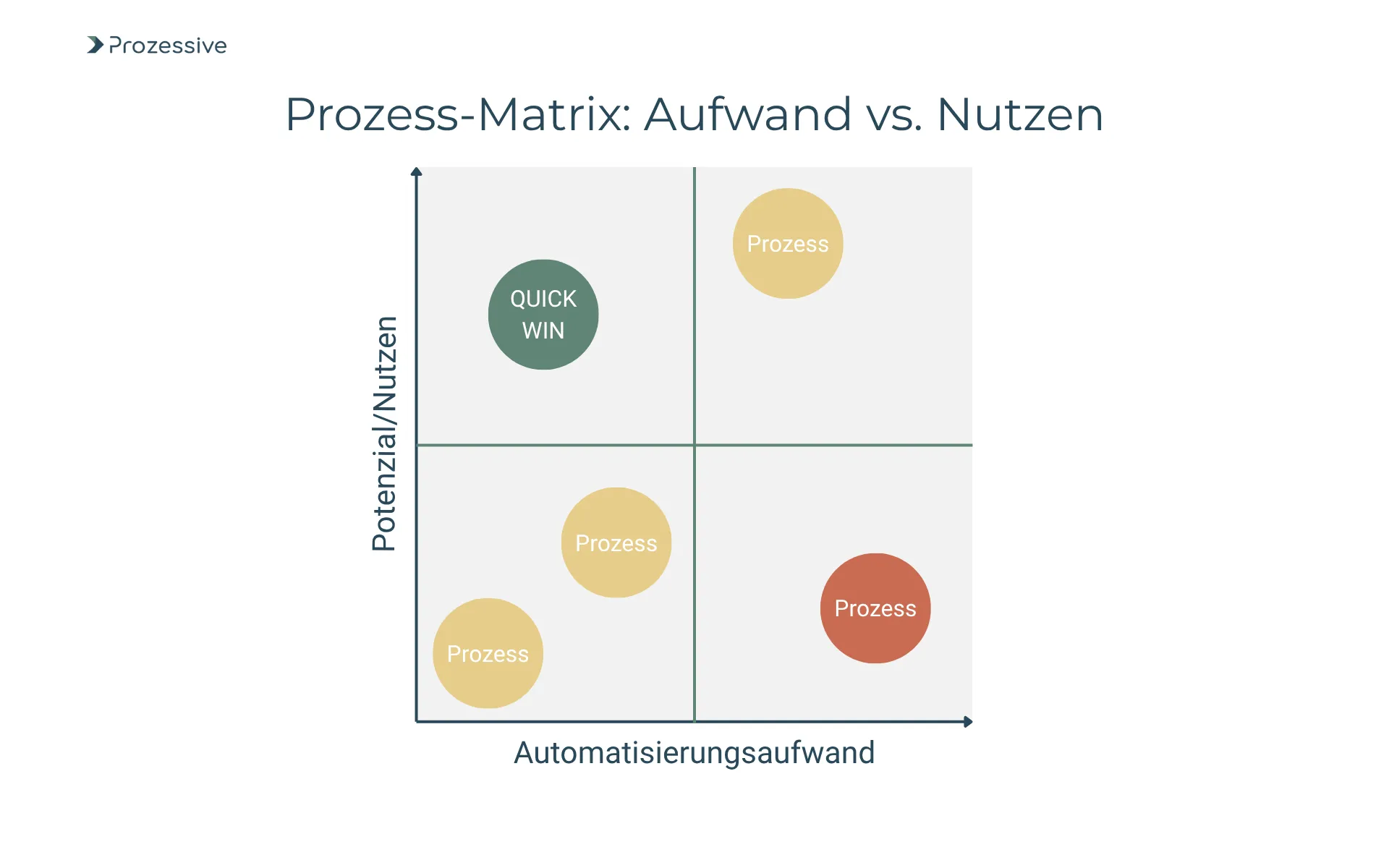

Ergänzend ist es sinnvoll, eine Prozess-Matrix zu nutzen: Sie stellt Aufwand (Komplexität) und erzielbaren Nutzen (Volumen, Fehlervermeidung, wirtschaftlichen Effekt) gegenüber. Prozesse im Quadranten „hoher Nutzen, niedriger Aufwand“ zählen zu den Quick Wins, strategisch wichtige, aber komplexe Prozesse erfordern mehr Ressourcen.

Tools & Frameworks:

- Heatmap-Darstellungen: Visualisieren Potenziale und Risiken auf einen Blick.

- ROI-Betrachtungen: Quantifizieren Aufwand, Einsparungspotenzial und Amortisationsdauer.

- Automatisierungsreife-Analysen: Bewerten technische und organisatorische Voraussetzungen im Unternehmen.

Do: Bauen Sie Ihr Auswahlmodell so auf, dass es unternehmensspezifische Anforderungen und Wertschöpfungshebel berücksichtigt.

Don’t: Überfrachten Sie die Analyse nicht mit zu vielen Kriterien - Fokus auf Wirkungsstärke und Machbarkeit sorgt für Klarheit in der Entscheidung.

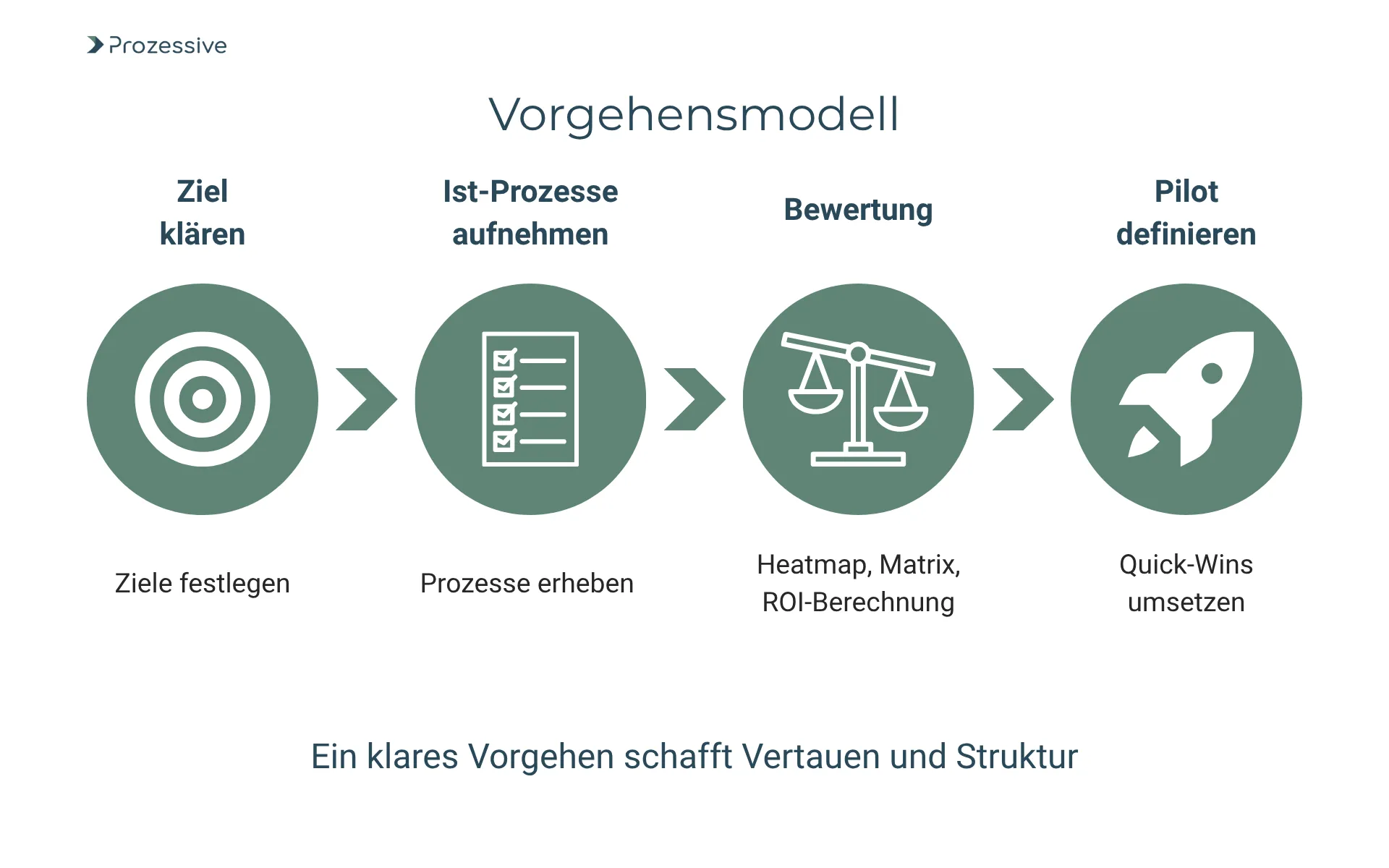

Vorgehensweise zur Ermittlung und Priorisierung von Potenzialen

Nach der Analyse folgt das Sortieren: Welche Prozesse sollen zuerst automatisiert werden? Wer wirkt mit, um Reibungsverluste zu vermeiden? Eine nachvollziehbar priorisierte Roadmap sichert Akzeptanz und Management-Rückhalt.

Quick Wins sind Prozesse mit überschaubarem Aufwand und klarem Nutzen. Sie liefern schnelle Erfolge, bauen internes Vertrauen auf und schaffen organisatorische Erfahrung. Strategische Initiativen sind komplexer, entsprechen aber langfristigen Unternehmenszielen oder befreien zentrale Ressourcen. Beide Arten müssen geeignet bewertet, eingeordnet und kommuniziert werden.

Eine strukturierte Methodik - beispielsweise ein Priorisierungs-Workshop mit Stakeholdern - schafft Klarheit. Hierzu können Bewertungsmatrix, Business-Case-Rechnungen und Process-Heatmaps dienen. Wichtig: Binden Sie IT, Betriebsrat, Fachbereiche und Führungskräfte früh ein. Nur so sichern Sie Know-how und Akzeptanz.

Zentrale Schritte:

- Gemeinsam Automatisierungsideen sammeln und kategorisieren (Brainstormings, Prozessreviews).

- Bewertung entlang der Kriterien (Prozess-Matrix, Wirtschaftlichkeitsrechnung).

- Visualisierung der Potenziale in einer Heatmap - für Transparenz im Management.

- Priorisierung nach Impact und Umsetzbarkeit.

- Festlegung von Projektpaten und Verantwortlichkeiten für die Umsetzung.

Sorgen Sie für regelmäßige Reviews: Potenziale, Prioritäten und Herausforderungen verschieben sich mitunter, zum Beispiel durch neue Technik, veränderte Marktbedingungen oder geänderte Ressourcenverfügbarkeit.

Ihr Vorteil: Ein stringentes, nachvollziehbares Vorgehen reduziert Widerstände, sichert Ressourcen und schafft Motivation. Schnell sichtbare Erfolge erleichtern die Skalierung auf weitere Prozesse und stärken das Vertrauen in die Automatisierungsstrategie.

Praxisbeispiele: Automatisierungspotenziale erkennen und nutzen

Automatisierungsmöglichkeiten bestehen in nahezu allen Branchen und Funktionen - oft mit sehr unterschiedlichen Ausgangsbedingungen und Zielbildern. Hier drei prägnante Beispiele:

Praxisbeispiel 1: Rechnungsverarbeitung in der Industrie

Ein mittelständisches Fertigungsunternehmen identifiziert durch Process Mining, dass 80% aller Eingangsrechnungen nach standardisiertem Muster ablaufen, aber manuell geprüft und verbucht werden. Die Fehlerquote beträgt 2,3%, Bearbeitung oft schleppend. Nach Workshops und Interviews wird der Prozess in einem Piloten automatisiert - der Automatisierungsgrad steigt auf 92%, Durchlaufzeiten halbieren sich, die Fehlerquote sinkt unter 0,5%. Regelmäßige Reviews sichern den Transfer auf weitere Dokumenttypen.

Praxisbeispiel 2: Kreditantragsprüfung in der Finanzbranche

Eine Bank nutzt Interviews und Workshops, um den Prozess der Privatkreditanfrage zu erfassen. Durch Prozessanalyse wird klar: Antragsprüfung, mehrfaches Datenabfragen und Bonitätsbewertung nehmen viel Zeit ein. Eine Automatisierung mittels RPA und Schnittstellenintegration beschleunigt die Bearbeitung um 60%. Der ROI ist in unter acht Monaten erreicht, Compliance-Vorgaben bleiben gewahrt.

Praxisbeispiel 3: HR-Onboarding im Dienstleistungssektor

Ein Personaldienstleister analysiert, wie neue Mitarbeiter eingegliedert werden. Im Workshop fällt auf: Viele Daten werden mehrfach erhoben, Medienbrüche mit handschriftlichen Formularen verursachen Zeitverlust und Datenschutzprobleme. Ein automatisierter, digitaler Workflow bündelt alle Eingaben und sorgt für reibungslose, sichere Abwicklung. Die Mitarbeiterzufriedenheit steigt, die Fehleranzahl sinkt deutlich.

Takeaway: Reale wie fiktive Beispiele verdeutlichen, Automatisierung gelingt nur da, wo Prozesse verstanden, Potenziale systematisch identifiziert und Akzeptanz gesichert wird. Branche, Reifegrad und Ziele bestimmen die Ausgestaltung.

Risiken und typische Stolpersteine

Automatisierung birgt viele Chancen, ist aber auch mit Fallstricken verbunden. Häufigster Fehler: Prozesse werden ohne saubere Analyse „digitalisiert“, ineffiziente Abläufe wandern einfach ins neue System. Ebenso kritisch: Unterschätzte Datenqualität, fehlende Akzeptanz im Team oder zu hohe Komplexität gefährden Effizienz und Skalierung.

Typische Risiken:

- Blinde Flecken bei der Prozessaufnahme - wichtige Ausnahmen, Abhängigkeiten und Regelbrüche werden leicht übersehen.

- Fehlende Bereitschaft zur Veränderung - Führungskräfte und Mitarbeitende fühlen sich übergangen oder sehen keine konkreten Vorteile.

- Automatisierung von „falschen“ Prozessen - Aufwand und Nutzen stehen in keinem günstigem Verhältnis.

- Überambitionierte Ansätze ohne ausreichende Ressourcen - Projekte bleiben im Piloten stecken.

Vermeidungsstrategien:

- Frühzeitige, offene Kommunikation - Erwartungen, Ziele, mögliche Veränderungen transparent machen.

- Schrittweises Vorgehen - Quick Wins als Lernfelder nutzen, komplexere Prozesse bewusst staffeln.

- Kritische Reflektion und externe Qualitätssicherung - regelmäßige Reviews und ggf. Einbeziehung externer Fachexpertise.

Do: Investieren Sie Zeit in eine fundierte Analyse, bevor Sie automatisieren. Sorgen Sie für sichtbare Pilotierungen und gesteuerte Veränderungsprozesse.

Don’t: Unterschätzen Sie die Komplexität von Kulturwandel und individuell gewachsenen Prozessabhängigkeiten.

Konkrete Handlungsempfehlungen und nächste Schritte

Um Automatisierungspotenziale erfolgreich zu identifizieren und wertschöpfend zu nutzen, empfiehlt sich ein strukturiertes, schrittweises Vorgehen. Nachfolgende Checkliste gibt einen praxiserprobten Rahmen an die Hand:

| Schritt | Aufgaben | Aufwand | Nutzen |

|---|---|---|---|

| Zieldefinition | Klare Automatisierungsziele setzen (Effizienz, Qualität oder Skalierung) | 1-2 Wochen | Fokussierte Analyse, Akzeptanzgewinn |

| Aufnahme | Erhebung IST-Prozesse mittels Workshops, Interviews, Process Mining | 2-6 Wochen | Transparenz; Identifikation von Optimierungslücken |

| Bewertung | Auswahl & Analyse der Prozesse (Matrix, ROI, Heatmap) | 2-3 Wochen | Priorisierung, messbare Entscheidung |

| Pilotierung | Umsetzung Quick Wins (Testlauf/Pilot) | 4-8 Wochen | Sichtbare Ergebnisse, Akzeptanz prüfen |

| (Skalierung) | Rollout auf weitere Prozesse, begleitendes Change Management | fortlaufend | Nachhaltiger Produktivitätszuwachs |

Dos:

- Nutzen Sie Erfahrungswerte und Benchmarks aus Ihrer Branche.

- Investieren Sie bewusst Zeit in die Prozessaufnahme und verlassen Sie sich nicht nur auf Annahmen oder Systemdaten.

- Fördern Sie interdisziplinäre Zusammenarbeit: Ohne IT- und Fachbereichs-Perspektive geht zentrale Information verloren.

Don‘ts:

- Versuchen Sie nicht, alle Potenziale gleichzeitig umzusetzen. Automatisierung ist keine Einmalaktion.

- Vermeiden Sie Automatisierung ohne tragfähigen Business-Case.

Nächste Schritte sind:

- Bildung eines funktionsübergreifenden Kernteams für Ihre Automatisierungsreise

- Priorisierung und Start mit Pilotprojekten

- Entwicklung einer Roadmap für kontinuierliche Identifikation und Bewertung neuer Potenziale

Mit einem klaren Vorgehen und realistischem Zeitplan lassen sich die Chancen der Automatisierung gezielt realisieren. So gelingt der Spagat zwischen kurzfristigen Effekten und nachhaltiger organisatorischer Verankerung.